週刊「金曜日」連載 八分音符のつぶやき 2010年

第1回:意外としょぼい未来に生きる私

オーケストラで演奏する「交響楽」なる代物に憧れて「作曲家になるッ」と決心したのが(かれこれ四十年ほど前の)十四歳の冬だった。

とは言っても、それは「火星に行く」とか「独裁者になる」とかいうのと同じ類のバカな夢であって、それが職業として成立するかどうかなんて考えもしなかったし、それで「食べられる」なんて微塵も思わなかった。

そもそもジャンルが「クラシック音楽」というのも、「なんで二十世紀の東京でヨーロッパの〈古典〉音楽なの?」という怪しさがむんむんで、それだけでも生存率が低そうだったし。

ただ、元々は(マッドサイエンティスト志望の)理系オタク少年だったので、ピアノと同じキイボードであるコンピュータとの付き合いだけは長い。ネットは「パソコン通信」時代からの常連だし、作曲にMACと楽譜ソフトは必需品。今コンピュータやネットに囲まれてる現在は、けっこう夢のような世界だったりする。

ただ、元々は(マッドサイエンティスト志望の)理系オタク少年だったので、ピアノと同じキイボードであるコンピュータとの付き合いだけは長い。ネットは「パソコン通信」時代からの常連だし、作曲にMACと楽譜ソフトは必需品。今コンピュータやネットに囲まれてる現在は、けっこう夢のような世界だったりする。

でも、四十年前のあの頃は「クラシック音楽とかオーケストラなんてものは二十一世紀に入る前に滅びてるに決まってる」と思っていた。もちろん、そのクラシック音楽界で交響曲なんか書いている自分も。

それが今も生き残っているというのは凄く意外だが、それより何より、街にロボットがおらず、自動車が空を飛べず、月や火星に基地すらなく、いまだに戦争も貧乏も病気もなくなっていないのが、がっかりするほど意外だ。

この意外にショボい「未来」を四十年前の(少年である)私に見せたら何と言うだろう。パソコンとネットには目を輝かせるだろうが、あとは(五十代になった自分の姿も含めて)「なあんだ」と言いそうだなあ。

第2回:電子書籍の行く末

巷では電子書籍の未来が話題になっているが、既に私もeBookなどで数百冊ほど蔵書があるので、読書デバイスとしてのiPadの日本上陸と普及を待ち望んでいる一人。

ただし出版社や書店にとっては、一歩間違えば存亡の危機でもあり、ものを書く人間にとっても自分の作品の普及や今後の収入にどう関わるか、かなり悩ましいところに違いない。でも、そんなこととは無関係に「未来は確実に来る」。あきらめが肝心である。

一方、一足先に音楽界では楽曲の電子化されたデータをネットで売買する「iTunes」がCDを駆逐する勢いで普及中。「YouTube」などの動画配信サイトと並んで、こちらも音楽家にとっては今までの常識が通用しない新しい時代の到来。しかし、もはや後戻りできるはずもなく、自分の曲や本がネットに浮遊するのを「あはは」と笑いながら楽しむしかない。

ただ、心配なのは、電子化された書籍や音楽のフォーマット(保存形式)というやつ。何しろ、むかし8ミリカメラで撮った子供時代の記録やベータのビデオで録画した番組、膨大にコレクションしたLPレコードやLD(レーザーディスク)が、現在ではほとんど再生不能。あれだけ一世を風靡したカセットテープもほぼ燃えないゴミと化しつつあるし、規格が変わったため金輪際開けなくなった文書や画像が、パソコンの中にもごろごろある。わずか二〜三〇年ほどでこの始末。今年買った電子書籍が二〇年先にも読めるという保証は全くないのだ。

ただ、心配なのは、電子化された書籍や音楽のフォーマット(保存形式)というやつ。何しろ、むかし8ミリカメラで撮った子供時代の記録やベータのビデオで録画した番組、膨大にコレクションしたLPレコードやLD(レーザーディスク)が、現在ではほとんど再生不能。あれだけ一世を風靡したカセットテープもほぼ燃えないゴミと化しつつあるし、規格が変わったため金輪際開けなくなった文書や画像が、パソコンの中にもごろごろある。わずか二〜三〇年ほどでこの始末。今年買った電子書籍が二〇年先にも読めるという保証は全くないのだ。

しかし、逆に言えば、そうやって保存するに値しないものを淘汰してゆく壮大な「不要品処分」システムが世界的規模で起動し始めたということなのかも知れない。おお、怖…・

第3回:指揮者(指導者)のおだて方

指揮者というのは、男なら一度はやってみたい職業のひとつらしい。確かに、オーケストラを指揮棒一本で自在に操り壮大な音楽を奏でるのは、いかにも気持ち良さそうに見える。

でも、現実はそう簡単ではない。以前、若い指揮者のリハーサルに立ち会ったことがあるけれど、オーケストラは海千山千の演奏家七〇人近くの集団。学生に毛が生えたような新米指揮者の言うことなど聞きやしない。「そこはもっとハッキリ振らないと合わせられないだろ」「その振り方じゃメロディの入りが分からないじゃないか」「それじゃ遅すぎる」「いや、早すぎる」「半音がぶつかって聞こえるけど、そこはシャープそれともナチュラル?」などと、いじめに近い注文攻め。可哀想にほとんどべそをかく寸前になっていた。

ただ、オーケストラというのは場数を踏んだプロなので、指揮者を萎縮させてコンサートが破綻したら、それは自分たちに跳ね返ってくることも充分承知している。だから最後はちゃんと「マエストロのおっしゃる通りに」と指揮者を立てることも忘れない。

ただ、オーケストラというのは場数を踏んだプロなので、指揮者を萎縮させてコンサートが破綻したら、それは自分たちに跳ね返ってくることも充分承知している。だから最後はちゃんと「マエストロのおっしゃる通りに」と指揮者を立てることも忘れない。

そのあたりは、車の運転にも似ている。免許取り立ての新米がハンドルを握っていると、思わず横からいろいろ注意したくなるが、「ほら、そこを右だ」「違う、そこは左だ」「今のは赤信号だろ」「右折禁止って標識あったよな?」「ハンドルをしっかり握れ。ふらふらするな」「へたくそ、やめちまえ」などと寄ってたかって思い付くまま罵倒すればいいってもんじゃない。もし運転者がパニクって事故にでもなったら、同乗者も一蓮托生。少しはおだてて平常心になってもらわないと危険なんじゃなかろうか。心中はごめんだ。

と、蛇行運転している鳩山さんの顔を見ながら考えた。

第4回:音楽にはびこる悪魔たち

最近CDが売れなくなっている、と言う。そう言えば私も、かなり買う量が少なくなった。でも、「音楽」を聴かなくなっているのかと言うと、そういうわけではない。むしろ逆だ。

もともと音楽は、ほんの百年ほど前まで、演奏される端から大気に消えてゆくものと決まっていた。だから、誰もそれを保存したり売ったりなど出来なかったのに、ある時誰かが、演奏家たちを「ホール」に封じ込め、それを聴く座席に値段を付けた「チケット」を売ろうと思い付いた。それがすべての始まりである。

さらに近代になると、「録音」という技術が登場。音楽をレコード盤に封じ込め、それを大量に複製して世界中にばらまくことで莫大な利益を得ようとする悪魔たちが現れた。かくして大気に消えっぱなしだったはずの音楽は一躍巨大ビジネスになったわけだ。

でも、よく考えてみれば、お金で売買されているのは「チケット」という紙や「CD」というプラスチック製品であって、決して「音楽」そのものではない。現代では金科玉条のように言われている「著作権」だって、ほんの百年ほど前に誰かが思い付いた単なる「ビジネス上の約束事」。その約束事のおかげで、一部の特権階級向けの芸術音楽より、何百万人という庶民向けの娯楽音楽が「質より量」の原理で莫大な富を生むようになった。ただそれだけのことだ。

でも、よく考えてみれば、お金で売買されているのは「チケット」という紙や「CD」というプラスチック製品であって、決して「音楽」そのものではない。現代では金科玉条のように言われている「著作権」だって、ほんの百年ほど前に誰かが思い付いた単なる「ビジネス上の約束事」。その約束事のおかげで、一部の特権階級向けの芸術音楽より、何百万人という庶民向けの娯楽音楽が「質より量」の原理で莫大な富を生むようになった。ただそれだけのことだ。

所詮、紙やプラスチックを大量生産し、電気で水増し増幅する「複製」作業の過程で「お金」が発生しているだけのバブル現象。音楽はネットの海に浮遊するようになり、逆に「大気に消えてゆく」という元の姿に戻ろうとしているのかも知れない。悪魔が邪魔さえしなければ……

第5回:みんな平等の落とし穴

子供の頃、「みんな平等」というのは、小さかったり弱かったりする子に手を貸したり物を分けてあげること、つまり、下にいる人をみんなで上に引き上げることだと信じていた。

ところが、大人になってみると、「平等」というのは、上にいて「ちょっといい目を見ている人」をみんなで引きずり下ろす時に発せられる呪文だと気付いてしまった。

定年後もどこかの会社に「天下り」して、形ばかりの仕事で給料をたくさんもらう。なんてうらやましいのでしょうか。すべての人が「天下り」できて濡れ手で粟の老後を送れるようにしましょう。そう考えるのが昔の「平等」。でも今は、有無を言わさずみんなで引きずり下ろす。例外は認めない。そんな「弱者の逆襲」が「平等」。

日本人っぽい発想かとも思ったが、キリスト教における「愛」も、実は同じようなシステムらしい。絶対的な優位に立つ相手に「服従」したり「憎み恨む」代わりに、頭の中のスイッチをぱちんと切り替えて「哀れみ」「許し愛して」しまう。すると、あら不思議、一瞬にして「平等」どころか、相手の存在を自分より下に引きずり下ろし、優位に立つことが出来る。

日本人っぽい発想かとも思ったが、キリスト教における「愛」も、実は同じようなシステムらしい。絶対的な優位に立つ相手に「服従」したり「憎み恨む」代わりに、頭の中のスイッチをぱちんと切り替えて「哀れみ」「許し愛して」しまう。すると、あら不思議、一瞬にして「平等」どころか、相手の存在を自分より下に引きずり下ろし、優位に立つことが出来る。

ネットの時代になって、この「逆襲」はますます威力を増しつつある。なにしろ一国の首相も小学生もブログやツイッターの世界では平等なのだ。一瞬の油断で昨日のトップが最下層レベルに引きずり下ろされる。あな恐ろしや。

ちなみに「すべての音は平等だ」という理想で生まれたのが、いわゆる「無調音楽」。白鍵も黒鍵も不協和音もすべてが平等になった素晴らしい音楽だ。ただし、そこにはメロディもハーモニーももはや無い。「平等」は「カオス」と紙一重だったりするわけだ。

第6回:知ってる知らない

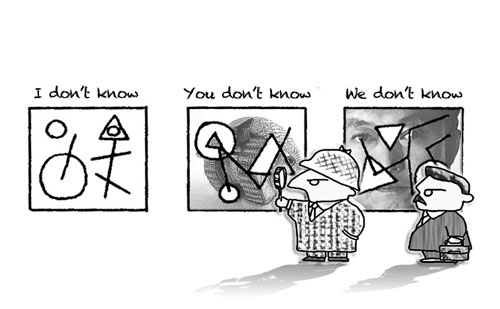

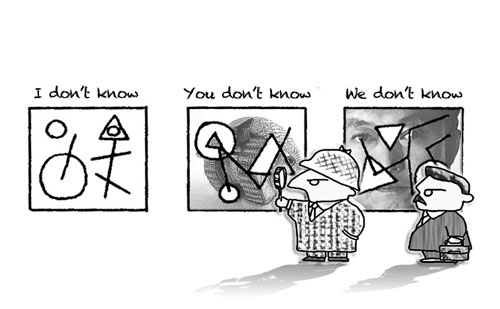

往年のプログレッシヴ・ロックの名曲「タルカス」をフルオーケストラ化したコンサートのライヴ録音が今月CDになる。編曲を担当した私にとっては「懐かしの(そして人生を変えた)音楽」だが、もちろんクラシック畑のほとんどの人の反応は「プログレ?何それ?」というレベル。私よりひと世代若い指揮者も「サザン(オールスターズ)は聞いてたけど、EL&P(エマーソン・レイク&パーマー)は知らない」だったし。

そう言えば、私の世代にとっては不滅のビッグネームであるビートルズも、十代二十代の若い人にとっては「お父さん(あるいはお祖父さん)が若い頃聞いていた昔の音楽」というくらいの認知度。そもそも彼らは、日本とアメリカがちょっと前に戦争していたことすら知らないらしいし。

しかし、若い人が「プレスリーやジョン・レノンを知らない」ことに心底驚いていると、彼らは逆にオジサンたちが「EXILEやGReeeeNを知らない」ことに驚くんだね。ジャズ・ファンとしては「ビル・エヴァンスとギル・エヴァンスの区別がつかない」なんて信じられないんだけど、Jポップのファンは「嵐と東方神起の区別が付かない」方が「信じらンない!」のらしい。どっちもどっちか。

しかし、若い人が「プレスリーやジョン・レノンを知らない」ことに心底驚いていると、彼らは逆にオジサンたちが「EXILEやGReeeeNを知らない」ことに驚くんだね。ジャズ・ファンとしては「ビル・エヴァンスとギル・エヴァンスの区別がつかない」なんて信じられないんだけど、Jポップのファンは「嵐と東方神起の区別が付かない」方が「信じらンない!」のらしい。どっちもどっちか。

それにしても、教育もマスメディアも浮き草と化し、「テレビに出てる」のも「新聞に載ってる」のも泡沫にすぎなくなっているこの時代、「誰でも知ってる人」の寿命は本当に短くなった。昔は「総理大臣」と言えば知らない人のいない超有名人だったけど、今では飲み屋で隣に座ったオジサンに「実は私、むかし総理大臣やったことがあるんですよ」とコクられても、たぶんみんな「知らな〜い」だろうしね。

第7回:自炊の時代

最近せっせと「自炊」に励んでいる。と言っても料理に凝っているわけではない。自分の持っている本や雑誌や楽譜を自分で電子書籍化してパソコンやiPadで読めるようにするのを「自炊」というのである。

そのネーミングは「なんだかなー」だが、確かに手順は「料理」っぽい。普通数百ページほどはある本を一ページ一ページ広げてはスキャナーで取り込むのは大変。そこで、本を裁断してバラバラにし、そのページ束をスキャンスナップなる機械に入れてガーッと一気に読み込むのである。

本を三枚下ろしにするのはさすがに抵抗があるが、一旦バラせば読み込むスピードは結構早い。それをPDFというデータにして保存すれば、いつでも読めるし、置く場所もいらない。

こうして世界中のすべての本を電子書籍化できたら素晴らしいのだが、おそらくそれは無理。もちろん著作権の問題もあるけれど、年金記録を電子化した時の惨事を思い出すまでもなく、「電子化」と言えども、現実には誰かが「手作業」でシコシコと入力してゆくしかないからだ。

こうして世界中のすべての本を電子書籍化できたら素晴らしいのだが、おそらくそれは無理。もちろん著作権の問題もあるけれど、年金記録を電子化した時の惨事を思い出すまでもなく、「電子化」と言えども、現実には誰かが「手作業」でシコシコと入力してゆくしかないからだ。

だから、世界中に存在する天文学的な数の「紙に書かれたモノ」をすべて電子化する、というのは夢のまた夢。いくら電子書籍が普及しても「紙の本」がなくなるはずもない。

そう言えば、むかし万能電子楽器としてシンセサイザーが登場した時も、「これで生の楽器や演奏家は要らなくなってしまうに違いないッ」と早合点した人がいたっけ。でも、あれから四〇年たっても生楽器がなくなる気配はない。それに似ている。

ただ、今の気分としては、本を片っ端から電子化してくれる「自炊用ロボット」が欲しい。「妖精」でも可。

第8回:4を数え続ける呪い

絶対音感を持っている人は、ちょっと街を歩いても、色々な音がみんな「ド#」とか「ミ♭」に聞こえて大変らしい。夏だと蚊の羽音が「シ♭」なんだそうで、「それがちょっとフラット(低い)」しているとまた一層イライラするのだとか。そう言えば、W杯でスタジアムに鳴り渡った騒音源、もとい応援ラッパ「ブブゼラ」も同じく「シ♭」。なるほど、そう言われてみると虫の羽音に似ている。

私は、そこまでひどい絶対音感はないが、作曲家の職業病というのか、音楽が聞こえると、頭の中で「楽譜」に書き取る作業が自動的に始まって、時々出版禁止用語っぽい状態になる。まあ、普通にテレビで流れているような、ドミソと四分音符が4拍子の中で上下しているだけのようなメロディは即スルーだが、ちょっと凝った音楽が聞こえてくると、暗号を目の前にした探偵のような「解きたくて仕方がない病」が起動する。

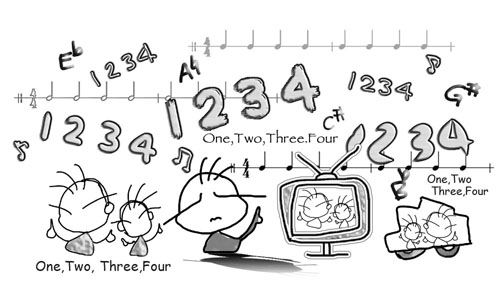

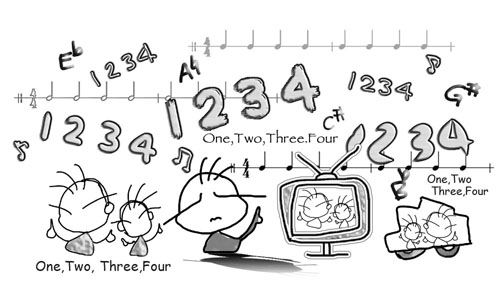

逆に、蚊の羽音よりイライラするのが、延々と「1・2・3・4」と数えているだけのような音楽。上には何か「歌」らしきものが載っているのかも知れないが、聞こえてくるのは、ただバスドラムの「ドッ・ドッ・ドッ・ドッ」というパルス音だけ。これが、電車の中でイヤホンから漏れ聞こえ、自動車のカーステレオから垂れ流され、昨今ではテレビのニュース番組の後ろでもダダ漏れている。

逆に、蚊の羽音よりイライラするのが、延々と「1・2・3・4」と数えているだけのような音楽。上には何か「歌」らしきものが載っているのかも知れないが、聞こえてくるのは、ただバスドラムの「ドッ・ドッ・ドッ・ドッ」というパルス音だけ。これが、電車の中でイヤホンから漏れ聞こえ、自動車のカーステレオから垂れ流され、昨今ではテレビのニュース番組の後ろでもダダ漏れている。

2+2で「4」なのね。はい、一回聞けば猫にだって分かる。なのにどうして延々とそれを繰り返すかなあ。一体全体何の呪いでそんなに「1・2・3・4」と数えたいのか?。たまには「3」とか「5」とか数えなくて、脳ミソは腐らないのか?。それとも「4」から先は数えられないのか?

第9回:音楽の重さ

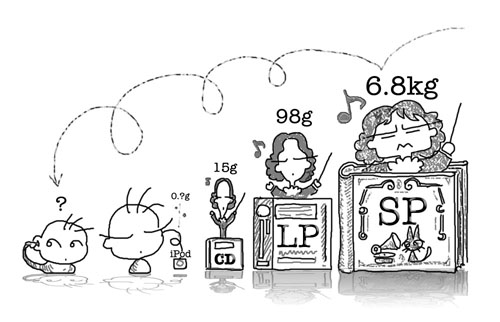

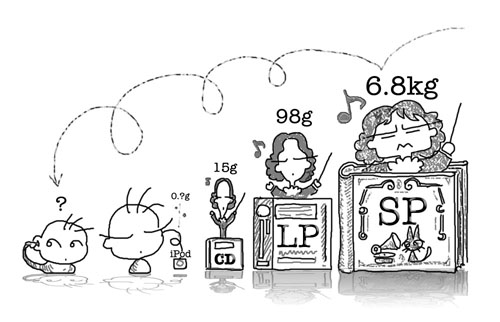

昔、私の祖父の時代には、例えばベートーヴェンの第九のレコードと言ったら、一曲だけでSP盤十数枚組(革製のケースも含めると、重さは優に六〜七キロはあったのではなかろうか)という超ヘビー級。もしそれで人を殴ったら確実に殺せそう(?)な文字通り「重厚」な迫力があった。

しかし、私が音楽を聴くようになった頃にはLPの時代となり、直径三〇センチのプラスチック盤2枚(重さは一枚百グラムほど)に第九の全曲が収まるようになった。思えば、それが音楽の軽量化時代の幕開けだった。二十数年前、今度はCDの時代になり、直径十二センチの小さなプラスチック盤一枚(重さはせいぜい十数グラム)に第九が余裕でまるまる収まるようになった。

これは、聴き手の側からすれば、音楽を「手軽に」聴ける大進化だが、音楽を作る側からすると、何だか自分の音楽がどんどん「軽く」「小さく」なるような気がして、すごく複雑な気分だったりする。

これは、聴き手の側からすれば、音楽を「手軽に」聴ける大進化だが、音楽を作る側からすると、何だか自分の音楽がどんどん「軽く」「小さく」なるような気がして、すごく複雑な気分だったりする。

ところが、最近はそんなことすら言っていられなくなり、最新のiPodで一番小さいタイプのものは、三センチ四方で重さ十二グラム。この切手ほどの大きさの端末に、ベートーヴェンとモーツァルトとマーラーとブラームスとブルックナー諸先生方の交響曲全部がすっぽり入ってしまう。

作曲家たちが一生かけて書き上げた数十年分の成果が「切手」一枚の中に入ってしまうと言うのは、「空しい」?、「面白い」?、「便利」?。もう、何と言っていいか分からない。

そのうち、耳の中にすっぽり入る「耳垢」と同じ大きさの製品も出て来るに違いない。外す時は、そう、耳かきで掻き出さないとね。

第10回:数撃ちゃ当たる

居酒屋で若いサラリーマン三人連れが「最近は新顔が多いし人数も多いし、顔と名前が全然覚えられないッスね〜」とぼやいていたので、政治の話かと思ったら、ポップス界のグループの話だった。

最近何かと話題のAKB48は、十六人チームが三組で総勢四十八人。韓国製ガールズポップの「少女時代」は九人組のド迫力だし、天皇陛下の前で踊ったエグザイルも七人から十四人へパワーアップ。デビュー時は五人だった「モーニング娘。」も全盛期には十人以上だったし、伝説の「おにゃン子クラブ」は総勢五十人以上。これはもう音楽グループというより、野球やサッカーのチーム、いや、それどころかちょっとした軍隊のレベルだ。

そもそも音楽における基本ユニットは四人(カルテット)が普通。西洋クラシック音楽のコーラスはソプラノ・アルト・テナー・バスの四声だし、ロックバンドも、ヴォーカル・ギター・ベース・ドラムスの四人編成。

そもそも音楽における基本ユニットは四人(カルテット)が普通。西洋クラシック音楽のコーラスはソプラノ・アルト・テナー・バスの四声だし、ロックバンドも、ヴォーカル・ギター・ベース・ドラムスの四人編成。

一方、キャラクターが立つ最小編成は三人(トリオ)が基本。キリスト教の三位一体(父と子と聖霊)、立法・行政・司法の三権、オリンピックの金・銀・銅、ジャズのピアノ・トリオからアイドル御三家まで、人間が直感的にすぱっと認識できる数の上限は「3」なのだ。ただしアンサンブル的まとまりとしては五人(クインテット)くらいが、キャラ立ち組とフォロー組のバランスが取れて理想的らしい。

それでも、「ヘタな鉄砲も数撃ちゃ当たる」という故事の通り、「質」を高めるより「量」を繰り出す方が勝率は高くなる、というのは勝負事の基本。「一発必中」「百発百中」は誰もが見る夢だが、現実は……、おっと、ここから先は言わぬが花。

Top

ただ、元々は(マッドサイエンティスト志望の)理系オタク少年だったので、ピアノと同じキイボードであるコンピュータとの付き合いだけは長い。ネットは「パソコン通信」時代からの常連だし、作曲にMACと楽譜ソフトは必需品。今コンピュータやネットに囲まれてる現在は、けっこう夢のような世界だったりする。

ただ、元々は(マッドサイエンティスト志望の)理系オタク少年だったので、ピアノと同じキイボードであるコンピュータとの付き合いだけは長い。ネットは「パソコン通信」時代からの常連だし、作曲にMACと楽譜ソフトは必需品。今コンピュータやネットに囲まれてる現在は、けっこう夢のような世界だったりする。 ただ、心配なのは、電子化された書籍や音楽のフォーマット(保存形式)というやつ。何しろ、むかし8ミリカメラで撮った子供時代の記録やベータのビデオで録画した番組、膨大にコレクションしたLPレコードやLD(レーザーディスク)が、現在ではほとんど再生不能。あれだけ一世を風靡したカセットテープもほぼ燃えないゴミと化しつつあるし、規格が変わったため金輪際開けなくなった文書や画像が、パソコンの中にもごろごろある。わずか二〜三〇年ほどでこの始末。今年買った電子書籍が二〇年先にも読めるという保証は全くないのだ。

ただ、心配なのは、電子化された書籍や音楽のフォーマット(保存形式)というやつ。何しろ、むかし8ミリカメラで撮った子供時代の記録やベータのビデオで録画した番組、膨大にコレクションしたLPレコードやLD(レーザーディスク)が、現在ではほとんど再生不能。あれだけ一世を風靡したカセットテープもほぼ燃えないゴミと化しつつあるし、規格が変わったため金輪際開けなくなった文書や画像が、パソコンの中にもごろごろある。わずか二〜三〇年ほどでこの始末。今年買った電子書籍が二〇年先にも読めるという保証は全くないのだ。  ただ、オーケストラというのは場数を踏んだプロなので、指揮者を萎縮させてコンサートが破綻したら、それは自分たちに跳ね返ってくることも充分承知している。だから最後はちゃんと「マエストロのおっしゃる通りに」と指揮者を立てることも忘れない。

ただ、オーケストラというのは場数を踏んだプロなので、指揮者を萎縮させてコンサートが破綻したら、それは自分たちに跳ね返ってくることも充分承知している。だから最後はちゃんと「マエストロのおっしゃる通りに」と指揮者を立てることも忘れない。 でも、よく考えてみれば、お金で売買されているのは「チケット」という紙や「CD」というプラスチック製品であって、決して「音楽」そのものではない。現代では金科玉条のように言われている「著作権」だって、ほんの百年ほど前に誰かが思い付いた単なる「ビジネス上の約束事」。その約束事のおかげで、一部の特権階級向けの芸術音楽より、何百万人という庶民向けの娯楽音楽が「質より量」の原理で莫大な富を生むようになった。ただそれだけのことだ。

でも、よく考えてみれば、お金で売買されているのは「チケット」という紙や「CD」というプラスチック製品であって、決して「音楽」そのものではない。現代では金科玉条のように言われている「著作権」だって、ほんの百年ほど前に誰かが思い付いた単なる「ビジネス上の約束事」。その約束事のおかげで、一部の特権階級向けの芸術音楽より、何百万人という庶民向けの娯楽音楽が「質より量」の原理で莫大な富を生むようになった。ただそれだけのことだ。 日本人っぽい発想かとも思ったが、キリスト教における「愛」も、実は同じようなシステムらしい。絶対的な優位に立つ相手に「服従」したり「憎み恨む」代わりに、頭の中のスイッチをぱちんと切り替えて「哀れみ」「許し愛して」しまう。すると、あら不思議、一瞬にして「平等」どころか、相手の存在を自分より下に引きずり下ろし、優位に立つことが出来る。

日本人っぽい発想かとも思ったが、キリスト教における「愛」も、実は同じようなシステムらしい。絶対的な優位に立つ相手に「服従」したり「憎み恨む」代わりに、頭の中のスイッチをぱちんと切り替えて「哀れみ」「許し愛して」しまう。すると、あら不思議、一瞬にして「平等」どころか、相手の存在を自分より下に引きずり下ろし、優位に立つことが出来る。  しかし、若い人が「プレスリーやジョン・レノンを知らない」ことに心底驚いていると、彼らは逆にオジサンたちが「EXILEやGReeeeNを知らない」ことに驚くんだね。ジャズ・ファンとしては「ビル・エヴァンスとギル・エヴァンスの区別がつかない」なんて信じられないんだけど、Jポップのファンは「嵐と東方神起の区別が付かない」方が「信じらンない!」のらしい。どっちもどっちか。

しかし、若い人が「プレスリーやジョン・レノンを知らない」ことに心底驚いていると、彼らは逆にオジサンたちが「EXILEやGReeeeNを知らない」ことに驚くんだね。ジャズ・ファンとしては「ビル・エヴァンスとギル・エヴァンスの区別がつかない」なんて信じられないんだけど、Jポップのファンは「嵐と東方神起の区別が付かない」方が「信じらンない!」のらしい。どっちもどっちか。 こうして世界中のすべての本を電子書籍化できたら素晴らしいのだが、おそらくそれは無理。もちろん著作権の問題もあるけれど、年金記録を電子化した時の惨事を思い出すまでもなく、「電子化」と言えども、現実には誰かが「手作業」でシコシコと入力してゆくしかないからだ。

こうして世界中のすべての本を電子書籍化できたら素晴らしいのだが、おそらくそれは無理。もちろん著作権の問題もあるけれど、年金記録を電子化した時の惨事を思い出すまでもなく、「電子化」と言えども、現実には誰かが「手作業」でシコシコと入力してゆくしかないからだ。  逆に、蚊の羽音よりイライラするのが、延々と「1・2・3・4」と数えているだけのような音楽。上には何か「歌」らしきものが載っているのかも知れないが、聞こえてくるのは、ただバスドラムの「ドッ・ドッ・ドッ・ドッ」というパルス音だけ。これが、電車の中でイヤホンから漏れ聞こえ、自動車のカーステレオから垂れ流され、昨今ではテレビのニュース番組の後ろでもダダ漏れている。

逆に、蚊の羽音よりイライラするのが、延々と「1・2・3・4」と数えているだけのような音楽。上には何か「歌」らしきものが載っているのかも知れないが、聞こえてくるのは、ただバスドラムの「ドッ・ドッ・ドッ・ドッ」というパルス音だけ。これが、電車の中でイヤホンから漏れ聞こえ、自動車のカーステレオから垂れ流され、昨今ではテレビのニュース番組の後ろでもダダ漏れている。 これは、聴き手の側からすれば、音楽を「手軽に」聴ける大進化だが、音楽を作る側からすると、何だか自分の音楽がどんどん「軽く」「小さく」なるような気がして、すごく複雑な気分だったりする。

これは、聴き手の側からすれば、音楽を「手軽に」聴ける大進化だが、音楽を作る側からすると、何だか自分の音楽がどんどん「軽く」「小さく」なるような気がして、すごく複雑な気分だったりする。 そもそも音楽における基本ユニットは四人(カルテット)が普通。西洋クラシック音楽のコーラスはソプラノ・アルト・テナー・バスの四声だし、ロックバンドも、ヴォーカル・ギター・ベース・ドラムスの四人編成。

そもそも音楽における基本ユニットは四人(カルテット)が普通。西洋クラシック音楽のコーラスはソプラノ・アルト・テナー・バスの四声だし、ロックバンドも、ヴォーカル・ギター・ベース・ドラムスの四人編成。