映画「ヴィヨンの妻」公開記念

特別インタビュー「ヴィヨンの妻」の音楽について ・・・吉松 隆

Q:吉松さんが音楽を担当された映画「ヴィヨンの妻」が10月に公開されました。ロードショーに先立って、モントリオール映画祭での監督賞も受賞し、劇中の音楽を収録したサウンドトラック盤も発売されました。というわけで、この映画についてや音楽について色々お聞きしたいと思いますが、まず簡単に映画の内容をお聴かせくださいますか。

Q:吉松さんが音楽を担当された映画「ヴィヨンの妻」が10月に公開されました。ロードショーに先立って、モントリオール映画祭での監督賞も受賞し、劇中の音楽を収録したサウンドトラック盤も発売されました。というわけで、この映画についてや音楽について色々お聞きしたいと思いますが、まず簡単に映画の内容をお聴かせくださいますか。

A:太宰治の「ヴィヨンの妻」という小説を元にした劇場用映画で、監督は根岸吉太郎さん。主役は、松たか子さんと浅野忠信さん。舞台は終戦直後の東京で、太宰を彷彿とさせる放蕩無頼の作家「大谷」と、彼に振り回されるその妻「佐知」の話なんですが、太宰の色々な小説が組み合わされていて、架空の夫婦の物語のようにも、太宰の人生のようにも見える不思議な映画です。

Q:意外にも劇場用の映画の音楽は初めてなんだそうですね。

A:そうです。FMのラジオドラマなどは昔何度か経験があるんですが、劇場用の映画というのは初めてです。

Q:今回のお話はどこから来たんですか?

A:昨年の夏に、映画の企画会社(フジパシフィック)から私のマネージメント(ジャパンアーツ)に、生誕100年で太宰治の映画を撮るにあたって音楽担当の候補に挙がっているのですが、と話があって。それが最初ですね。

Q:で、すぐお受けになった・・

A:いえ。その時は正式なオファーではなくて、「音楽担当の候補に挙がっているのだが、スケジュール的にOKか?」というような打診だったんです。で、「ああ、いろんな人に頼んでいるうちの一人ということなんだな」と思って、一度はお断わりしたんです。でも、「根岸吉太郎監督がどうしても吉松さんでと言っている」と言われて、お話を聞くことになって。引き受けることに決めたのは「松たか子さんの初主演映画です」という一言ですね(笑)

Q:実は松たか子さんのファンだったんですか(笑)、太宰治の方はどうなんですか?

A:今回の話がきて、原作の「ヴィヨンの妻」を始めほとんどの作品を読み返してみたんですが、文章のうまさはわかるものの、ポーズとしての「偽悪」ぶりが鼻につくのと、とにかく人間の「弱み」を抉るでしょう。あれが嫌で。監督には「わたし、太宰は好きじゃありませんから」と言ったんですが、監督は「実は俺もあんまり好きじゃないから大丈夫」と笑ってました(笑)

Q:でも、読んではいたんですか。

A:中学の頃、宮澤賢治派と太宰治派で反目しあってましたね。私はもちろんこてこての宮澤賢治派(笑)。でも、この二人、同じ東北出身だし、大金持ちの家に生まれた道楽息子だし、家を飛び出して貧乏しながら文学に進んだうえ、三十代後半で死んでいるところまでそっくりなんですよね。ただし、宮沢賢治はとことん偽善で「いい子」ぶる。対して太宰はとことん偽悪で「悪い子」ぶる。対照的だけど、もしかしたら根は同じタイプなのかも知れないですね。

Q:今は理解できる、と。

A:いや、理解できないですね(笑)。本を読んでて、目の前にいたらぶん殴ってやりたい奴だなあと何度思ったか(笑)。女性の扱いもそうだし、女々しさを隠さないところとか、実際に心中して相手を殺してしまうところとか、人間としてどうかと思いますよね。

でも、宮澤賢治の映画に音楽付けろと言われたら、逆にこだわりがありすぎて監督とケンカすると思いますが、太宰治の映画なら思い入れのない分、出来るんじゃないかと(笑)

■音楽のポイント

Q:太宰の音楽というのはどういうイメージですか?

Q:太宰の音楽というのはどういうイメージですか?

A:原作を本で読んでいるときは、チャイコフスキーの「エフゲニー・オネーギン」みたいなトーンを考えていたんですよ。主人公は貴族の息子で、激情に駆られやすいくせに女々しくて、粘着質で嫉妬深いくせに物凄く内気で、まわりを不幸にして自分もひきこもってゆく。そっくりでしょ?(笑)

Q:でも、吉松さんの書いた音楽はもっと静謐な感じですよね。

A:ここだけの話ですが、予算の関係でオーケストラを使えなかったんです(笑)。実は、最初にこの話が来た時、「松たか子さんが主演」というほかに「音楽の予算は500万円」という一項目があって。それ、作曲料だと思ってたんです。まあ、安くない金額ですよね。作曲家にそれだけ出すというのなら、オーケストラも使えるだろうし、意外とちゃんとした予算の映画なんだな、と思ったんです。

Q:ところが?

A:ところがその金額は「作曲料」じゃなくて、「音楽」にかかる総予算だったんです。つまり、この金額で、作曲だけでなく楽譜制作から演奏家へのギャラからスタジオ代やミキシング・ダビングにかかる費用など全部をまかなうということで、実際に「音楽制作」にかけられるのはほぼその半分くらい。一気に軌道修正です(笑)

Q:オーケストラは使えなくなって、最終的な編成は?

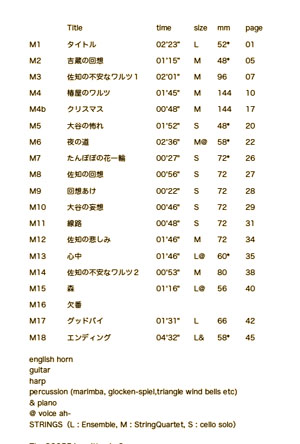

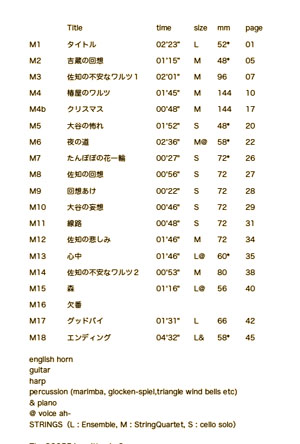

A:ストリングスは使いたかったので、最初に新ヴィバルディ合奏団の方々をキープして、それからそれにプラスする数人の楽器を色々考えました。最終的には独奏者がギター(尾尻雅弘)、イングリッシュ・ホルン(和久井仁)、ハープ(朝川朋之)、パーカッション(山口多嘉子)、ピアノ(作曲者本人)の5人。それに弦楽11人のアンサンブル。合計16人編成です。

Q:どこにどういう音楽を入れるか、というのは監督と相談されて?

A:最初は、とにかく太宰に全然共感できなかったから、松たか子さんの登場シーンだけにキレイな音楽付けようかと目論んでたんです(笑)。そもそもヴィヨンの「妻」が主人公でしょ。「ヴィヨンと妻」じゃないんですから。でも、まあ、監督にうまく調整されてしまいましたけど。

Q:冒頭から出て来るギターが印象的ですよね。

Q:冒頭から出て来るギターが印象的ですよね。

A:あれは、太宰治が津軽出身なので「津軽三味線」っぽくと思って、ギターとハープでベベンという感じでやったわけです。ぜんぜんそうは聞こえないかも知れませんが(笑)。でも、後半の心中のシーンではチェロで出て来るので、かなり太棹三味線っぽくなってます。最初は同じ素材でピアノがメインのテーマ音楽風なものも書いてみたんですが、「それじゃあんまり映画音楽っぽくなりすぎるよ」と監督に言われてボツに(笑)。

Q:イングリッシュ・ホルンのワルツっぽいテーマも良い雰囲気ですよね。

A:「ヴィヨンの妻」のヴィヨンってフランス人ですからね。フランスの無頼詩人。なので居酒屋のシーンなのにフレンチなワルツが聞こえてくる(笑)。でも、監督が「こういうシーンにワルツが合うとは意外だね」とおっしゃってくれてOKになりました。ただ、ヴィヨンの妻が酒場でくるくる働いているんだから、これはワルツしかないですよね。ちなみに、あれは「佐知のテーマ」で、悩んだり喜んだりするたびに色々な形で出て来る、そのヴァリエーションのひとつです。

Q:ほかにこだわったのは?

A:イングリッシュ・ホルンは、太宰の分身である大谷が取り憑かれている「死」のイメージなんです。「トゥオネラの白鳥」以来、どこか暗い陰鬱な印象をまとっていますし、なんとなく尺八と音域も似ているし。もうひとつ、「ダンス・マカブル(死の舞踏)」風な乾いた感じと、かすかにコミカルな感じを加えたくて、マリンバを使いました。大谷というのは、本人は真面目に死に取り憑かれているのかも知れないけれど、横から見るとコミカルでもあるので。

Q:鳥と天使も出てきますよね(笑)

A:あれは、監督に「ふと見上げると鳥の声が聞こえる感じ」とか「空の上から声が聞こえる感じ」と言われて。だから、「死」のイメージがちらっと横切るシーンや、心中の時に森を見上げるシーンなどで鳥の声がしている。それから、天使というか神らしきものを空の上に感じると、ソプラノの声がかすかに聞こえる。そのままなんですけどね(笑)。

■作業の手順

Q:音楽はどうやって付けていったんですか?

Q:音楽はどうやって付けていったんですか?

A:映像をDVD-ROMでもらって、それを仕事場のMacの大型ディスプレイで再生しながら、下の画面で作曲ソフトを開いて音楽を作って、それを画面にあわせてゆく…という感じです。

Q:あ、そう言うことが出来るんですか。

A:昔なら、フィルム見て秒数計って「何分何秒で主人公が登場して、何秒で振り向いて、何秒で笑って、何秒かかって画面から消えて…」とすべてカウントして、それから楽譜書いていったんでしょうね。いや、今でも基本はそうなのかも知れないですけど。

私の仕事用のMacでは、映像はQuickTimeの小さなウィンドウで再生できますし、止めたり早送りしたり戻したりも出来るし、秒数も掲示されますから。で、それにあわせてFinaleで楽譜を書いて、映像と同時に音を鳴らしてみる。それを見ながら、音楽が入るタイミングや消えるタイミングも試せるし、「もう少し長い方がいいかな」とか「もう少しテンポは遅くしてみよう」とか試行錯誤しながら作っていきました。

Q:音はコンピュータの音源なんですか。

A:内蔵音源やサンプル音源です。最近はストリングスもギターも結構それらしい音していますよ。そうやって作った音源のデータを、テキストや画像と同じようにメールで送って、それを監督と一緒に撮影所でビデオとあわせて聴いてみる。それで「ここはこうして、そこはああして」と新たな指示をもらう。それから「実はあのシーンはカットになりました」とか「寸法が変わりました」という変更部分を聞いてチェックして、仕事場に戻ってまた新しく編集された映像を見ながら作り直す…という感じですね。

Q:その音源をそのまま映画に使うことは?

A:CGっぽい映画ならそれも可能なんでしょうね。サンプル音源を駆使すれば結構オーケストラっぽいサウンドも作れますから。でも、今回はアコースティックにこだわって、最終的には16人編成のアンサンブルでスタジオ録音しました。

Q:生身の演奏家だとやっぱり違いますか?

A:映画音楽の録音って、演奏している方は今どんなシーンの演奏をやっているのか分からないんですよ。スタジオに映像を流して…ということも出来ますけど、今回はそれはやりませんでしたし。でも、「ここは松たか子が憂い顔でうつむいているシーンです」とか「ここは広末涼子がちらっと出て来る最初のシーンです」とかひとこと説明すると、がらっと演奏の雰囲気が変わる(笑)。それは面白かったですね。

Q:制作期間はどのくらいですか?

A:話が来たのが8月末で、台本の決定稿をもらったのが9月17日。映画の撮影はその頃もう始まっていて、10月頭に撮影しているところを一度見学に行って、11月14日にそれを全部つなげたラッシュ・フィルムを撮影所の試写室で見せてもらいました。

俳優さんや撮影部はそこで打ち上げ。こちらはそれから予算や編成などの打ち合わせをして作曲作業に入り、1週間おきぐらいに撮影所に行って出来た部分を映像と合わせてみて、最終的なスコアが出来たのが12月12日。ですから、作曲の期間としてはちょうど一ヶ月ですね。

Q:録音には何日かかかったんですか?

A:音楽自体はトータルで30分前後でしたから、一日です。12月15日に麻布台のスタジオで、10時から初めて6時間くらいじゃなかったかな。その後、ミキシングとトラックダウンに1日半という感じですね。

■映像と音楽

Q:実際に映像と合わせてみて初めて分かった、というようなことはありましたか?

Q:実際に映像と合わせてみて初めて分かった、というようなことはありましたか?

A:最初に全く音のないセリフだけの状態で全編を見てみたんですが、「いいじゃないこれで、音楽なくても」って思えて(笑)。で、その静けさを邪魔しないように「ゆっくり静かに」音楽を付けてゆくんですけど、映像と合わせてみるとせわしなくて落ち着かないんですよ。相当ゆっくりのテンポで書いているはずなのに、なんか饒舌なんですよね。そこで、「これでもか」「もっとか」という感じでテンポをどんどん落としていって(笑)。

コンサートやCDなんかで音楽だけ聴く場合は、退屈しないだけの情報量を詰め込みますけど、映画の場合は映像がありますから。音楽はプラス思考でなくマイナス思考でなくちゃだめなんだと知りました(笑)

Q:どういう映画でもそうなんでしょうか?

A:どうなんだろう。今回の映画はとにかく何というか不思議な「品格」みたいなものがあるんですよ。戦後の貧乏な時代の貧乏長屋の話で、しかも飲んだくれで心中未遂起こすダメ男の妻ですから、一歩間違うととてつもなく安っぽい絵になるはずなのに、世界が凛としている。音楽もそれに引きずられたということでしょうね。

Q:根岸監督から音楽への指示は細かくあったんですか?

A:監督は元々あんまり音楽を付けない人なんですよ(笑)。何本か過去の作品をDVDで見て研究したんですが、全然音楽が出てこない(笑)。今回も、2時間近い映画なのに、音楽が付いてる部分は正味20分もないんじゃないかな。普通は50%とはいかないけど、上映時間の半分くらいの音楽は書くと思うんですが。

Q:それは作曲家にとってはどうなんですか?

A:いや、音楽が少ない方が楽で良いですよ(笑)。まあ、大は小を兼ねるということで、多めかつ長めに書いてそれでも全18曲ほど。後は「ご自由に」と監督にすべてお任せだったんですが、最終的に「ここは要らない」「ここは削ろう」という感じでどんどん減っていって、ずいぶん削られましたね。初号試写では監督に「(ずいぶん削っちゃったけど)驚かないでね−」と言われましたが、驚きました(笑)

Q:削られたというのは例えば、どんなシーンですか?

A:細かくは色々あるんですが、後半、佐知が口紅塗って、弁護士事務所に乗り込んで、それからビルから出てきて、すれ違ったジープに「グッドバイ」と言って、口紅を地面に置くとその向こうに「たんぽぽ」が見える。・・・この一連の流れは、太宰治のさまざまな作品のオマージュでもあり、映画の尺から言うとまさにクライマックスの位置なんですよね。それで、一番大きな編成で盛り上がる音楽を書いたんですが、編集でバッサリ。跡形もなかった(笑)。

Q:そうなんですか。

A:もうひとつ、警察署の廊下で佐知と秋子(大谷の心中の相手)がすれ違うシーン。二人の女性の視線がバチッとぶつかる印象的なシーンで、あそこは音楽付けたかったんですが、どうしても思い付かなかった(笑)。

逆に面白かったのは、居酒屋で佐知が「飲みましょうよ。今日はクリスマスですから」というシーンで、ワルツに遊びで「ジングルベル」を混ぜたんです。当然、「あはは」でカットになるかと思ったら、女性スタッフにすごく受けて、結局使うことになりました(笑)

Q:お気に入りの音楽は?

Q:お気に入りの音楽は?

A:冒頭の音楽とエンドクレジットですね。冒頭のテーマ音楽ですから力はいってますし、隠し味にノイズ・サウンド入れたり、結構凝ったことやってます。それから最後のシーンは、二人が並んでストップモーションになるんですが、あの絵がすごいきれいで。その前のセリフの部分から少しずつ音楽を絡めていって、走馬燈のようにすべてがよぎってゆくような音楽にしました。

Q:最後の音楽が一番長尺ですよね。

A:ほかの曲はせいぜい2分以内なんですが、あれだけ5分あります。ただ、最初の打ち合わせでは、あのエンドクレジットの部分には「何かタイアップの歌が入りますから」という話だったんです。なので「最終編集版の時に何にも音楽がないのもなんだから5分ほど音楽を書いといてください」という感じのリクエストで、つまり書いても使われない可能性が大きかった。でも、あれが一番音楽らしい音楽なんですよね。だから、もしあそこを切られていたら、映画公開されても「私が音楽やりました」と誰にも言わないつもりでしたね(笑)。

■映画の印象

Q:完成した映画を観られての印象はどうでしたか?

A:これは、もう、松たか子さんの印象が80%です(笑)。ただ、「きれいな人」とか「ダメな夫を支えるけなげな妻」というのでは全然なくて、考えてみるとある種かなり「ヘンな女」ではあるんですよね(笑)。とにかく「女の強さ」がきらきらしていて、それに対して「男の弱さ」が徹底的に対比される。ということは、大谷(太宰)はもっと汚れてて嫌らしくあるべきですね。浅野さんは好青年過ぎるかな(笑)。

脚本(田中陽造)はうまいですよね。太宰の色々なエッセンスが見事にまとめられているし、それから撮影や美術を含めてとにかく映像がきれいなんですよね。「品格」があるんです。日本映画の中でも希に見るきわめて上質な映画だと思いますし、それに関わることが出来たのは本当に幸運でした。

・・・・・(2009.10.10)

Top Home

Q:吉松さんが音楽を担当された映画「ヴィヨンの妻」が10月に公開されました。ロードショーに先立って、モントリオール映画祭での監督賞も受賞し、劇中の音楽を収録したサウンドトラック盤も発売されました。というわけで、この映画についてや音楽について色々お聞きしたいと思いますが、まず簡単に映画の内容をお聴かせくださいますか。

Q:吉松さんが音楽を担当された映画「ヴィヨンの妻」が10月に公開されました。ロードショーに先立って、モントリオール映画祭での監督賞も受賞し、劇中の音楽を収録したサウンドトラック盤も発売されました。というわけで、この映画についてや音楽について色々お聞きしたいと思いますが、まず簡単に映画の内容をお聴かせくださいますか。

Q:冒頭から出て来るギターが印象的ですよね。

Q:冒頭から出て来るギターが印象的ですよね。

Q:実際に映像と合わせてみて初めて分かった、というようなことはありましたか?

Q:実際に映像と合わせてみて初めて分かった、というようなことはありましたか? Q:お気に入りの音楽は?

Q:お気に入りの音楽は?