■わが作曲語法〜星、天使、そして鳥

■音楽語法

♪現代におけるクラシック系の純音楽…と一言で言っても、そこには〈十二音主義(無調)楽派〉とか〈前衛(アヴァン・ギャルド)〉〈新ロマン派〉〈ミニマル楽派〉〈クラスター楽派〉〈騒音(ノイズ)楽派〉〈イージー・リスニング楽派〉あるいは〈新古典主義〉〈多様式主義〉〈折衷主義〉などなど玉石混交とでも言うべき様々な音楽のタイプがあります。吉松さん自身は、自分の音楽のタイプに名前を付けるとしたら何楽派でしょうか?一時は〈世紀末叙情主義〉などと自称されてましたが(笑)

デビュー当時は〈新ロマン派〉と言われていました。確かに無調の前衛楽派に対して「音楽には調性やロマンチシズムがあるべきだ」と主張していたので、その点ではロマン派回帰であることは間違いないですが、ちょっと違うな、と(笑)。そこで80年代は、調性回帰の手段として「ゆっくり&きれい楽派」を主唱するために〈世紀末叙情主義〉などと言ってたんですが、90年代に入って交響曲第2番あたりからは結構「早い&やかましい楽派」になってしまい、「どこが叙情やねん」と言うお叱りを受けて前言撤回しました。今は〈21世紀開き直り楽派〉と自称しております(笑)

♪吉松さんは、そういう自分独自の作曲語法を身に付けるのに、具体的にどういう修業をして来られたのですか?

私は独学ですから、そもそも系統だった修業法というのはありませんでした。ただ、とにかく手当たり次第に音楽を聴いて、手当たり次第にスコアを読んで、手当たり次第に本を読んでました。起きている時間は、とにかく音楽を聴きながらスコア読んでいるか、ピアノを弾いているか、本を読んでいましたからね。それでも、自分の音楽と言えそうなものをつかむのには10年ほどかかりましたけど。♪手当たり次第と言うのは、どんな感じですか?

手当たり次第です(笑)。飢えた子供がご飯を片っ端から頬張るように…と言うか(笑)。とにかく「あ、これは音楽だ!」と感じる自分のアンテナに引っ掛かったものはすべて吸収してゆくんです。先生に聞くとか誰かに教えてもらう、などと言うことすらもどかしい。今日チャイコフスキーを学校の図書室で聴いたら、帰りに楽譜店でスコア立ち読みして、その解説に民族主義楽派とかシベリウスなんて名前を見つけたら、翌日はもうそれを聴いている。五線紙に「ピアノ・ソナタ」とタイトルを付けて作曲を始めて、そのあとで「ソナタ形式って何だっけ?」と本を調べ始めて、調べながらも作曲を続ける…(笑)。

ラジオやFMやテレビをつけっ放しで聴いていても、そこに流れている音楽のほとんどは右から左へ抜けてゆきますが、中には「えっ、今のは何?」というような音楽が耳にひっかかりますよね。私の場合は、クラシックにしてもその他の音楽にしても系統立てて聴いた覚えは全くなくて、自分の耳がその時ひっかかったものを「手当たり次第」に調べる…という修行法でした。だから、ベートーヴェンの次に武満徹に飛んで、次にビートルズへ行って、インド音楽に寄って、電子音楽に来て、ハード・ロックに飛んで、ジャズ聴いて、邦楽にはまって、ワーグナーに行って…という感じでした(笑)。支離滅裂に思えるかも知れませんが、これはちゃんと尻取りみたいに繋がっているんですよ。

♪基本は「模倣」だとよく聞きますが、そうですか?

どんな芸事でもそうですけど、最初は模倣することから始まる。と言うより、それ以外の芸の習得はあり得ないんじゃないでしょうか。師匠に付いていれば師匠の真似から、自分が音楽を目指すに当たって理想となる人がいればその人の真似からすべては始まりますからね。♪でも、プロになるには、模倣ではすまないわけですよね。

確かに作曲の場合でも、「ベートーヴェンを一所懸命勉強して、ベートーヴェンそっくりの曲を書けるようになる」というんじゃダメなんですよね。自分の音楽、自分の語法を持たないとならない。模倣は修業には有効な手段ですけど、あんまりひとつの音楽を模倣し修練し過ぎると、そこから抜け出さなくなって「亜流」と呼ばれる。そうなると、作家としては二流の刻印を捺されてしまいますから。

でも、私たちの時代は「音楽」と一言で言っても、ポップスあり、クラシックあり、ロックあり、ジャズあり、演歌あり、民謡あり、電子音あり、もう色々ですからね。だから、特に「自分の語法」なんて意固地に念じなくても、自分の感性に正直に好きな音素材を自分の耳を信じて模倣し吸収しいていれば、それだけでも、聞いたこともない音楽語法になるはずです。だって、例えばベートーヴェン10%、ドビュッシー8%、ビートルズ6%、マイルス・デイヴィス2%、電子音楽3%、邦楽4%、武満徹5%、ロックンロール9%、タンゴ1%…などとブレンドして行くんですから、むしろ「誰かそっくり」になる方が難しい(笑)。

■習作時代

♪次に、具体的な「作曲法」についてお聞きします。吉松さんが作曲を志した最初の最初の作曲というのは、どういうタイプの音楽だったんですか?

ベートーヴェンを聴いた翌日は、やっぱりベートーヴェンみたいな曲だったと思いますよ(笑)。でも、3日ほどでチャイコフスキーに行って。それからすぐドビュッシー。高校1年の時のアイドルはチャイコフスキーでした。定期券に写真入れてましたし(笑)。前にもお話ししたように、その頃はそれこそ1日1曲というノルマでピアノ曲書いてましたから、モーツァルトのソナチネみたいなのもあり、ドビュッシーの前奏曲みたいなのもあり、チャイコフスキーのセレナーデみたいなのあり、シェーンベルク風のワルツみたいなのもあり、とまさに雑多でした。「優しき玩具」という曲集の中には、かなりこの頃の曲が混じってます(笑)。

そのうち何となく、フランス近代っぽい響きでちょっと変拍子が混ざるみたいな作風に収斂していったのが高校2−3年、16−17歳の頃ですね。敢えて例えれば、響きはドビュッシーで書式はショスタコーヴィチという感じでしょうか。高校3年の時に学園祭で初演した〈ピアノ三重奏曲〉(1970)はその集大成です。今から思うと、結構その時点で「自分流」の作風は出来上がっていた気もします。書式がなんか完成していたし、現在の作風とあまり変わっていなかったりするし(笑)。♪でも、なんだか不思議なブレンド具合ですね(笑)。

とは言っても、もちろんまだまだクラシック初心者ですから、それぞれちょっとずつ齧っただけで全貌は把握していないですよ。ブラームスとかシューマンあたりのドイツ・ロマン派なんてスッポリ抜け落ちてたし、フランス近代と言ってもドビュッシーを数曲ほど聴いてるだけだし。ですから、その頃、書いたピアノ曲を高校の音楽の先生に聞いてもらったら「ラヴェルみたいな曲だね」と言われたんですよ。でも、その頃はラヴェルって「ボレロ」くらいしか聴いたことがなくて、「へえ。ラヴェルって言うのは、オレの曲みたいな曲を書く作曲家なのか!」と感心したくらいで…(笑)。♪逆、逆・・・・(笑)

そのうち「同時代の音楽」として武満徹さんとか松村禎三さん、それからペンデレツキあたりに傾倒して、スコアを研究するようになりました。その頃は、調性のあるタイプの曲のほかに、いわゆる現代音楽タイプの習作もいくつか試みています。そして、その年1970年に大阪万博でタップリ前衛音楽を聴いたせいか、無調っぽい響きに傾倒し始めました。当時の作品表など見ると、ヴァイオリンとピアノのための夜想曲とか、ピアノ三重奏曲とか、無伴奏チェロのための「ゴーシュ」、ピアノのための5つ小品「青い神話」などという近代&ロマン派っぽい作品に対して、「フルートとチェロのための前奏曲」、「フルート、クラリネット、ヴィブラフォンとチェロのためのスケッチ」、「10の弦楽器のための情景」などという完全に無調の現代音楽っぽい作品もいくつか書いてます。

そして、大学に上がる前後には幾つかオーケストラ曲の試作も始めました。「管弦楽のための協奏曲」とか「交響曲第0番」とか(笑)。でも、どれも書き上げるまでには至らなくて、最初に書き上げたオーケストラ曲が、大学2年の19歳の時の、管弦楽のための〈阿修羅〉(1972)という曲。これは初めてコンクール(当時の「毎日音楽コンクール」作曲部門)に応募した作品ですが、無調と旋法の間のようなメロディと細かいモチーフが群を成して重なってゆくような響きの曲です。その後、作曲コンクールに出していた頃の作品は、だいたいそうですね。ただ、どれもこれも落選して音にならなかったので、実際にはどんな響きだったんだか分かりませんけど(笑)

♪と言うことは、吉松さんはデビューの時から〈調性回帰〉を主唱されていますが、無調での習作時代というのもあったんですね?

ナイショですけどね(笑)。1974年に〈シリウスの伴星によせる〉というピアノ曲を書いたんですが、これをop.1として、その前の曲は「習作」として全部埋めてしまったんです(笑)。

この曲は、同時に書いていたオーケストラ曲〈シリウス賛歌〉op.2とペアを成してるんですが、ホール・トーン(全音)っぽい響きではあるものの、調性感覚はないですね。基本的に、自由に短2度と長2度を組み合わせた「無調旋法」というべきもので書かれた細かいメロディ・ラインが、何声部も枝のように絡まってひとつの響きの房になってゆくような、そんな感じの音楽を構想していました。♪それは、武満(徹)さんや松村(禎三)さんの影響で?

そうですね。武満さんは「テクスチュアス」で、松村さんは「管弦楽のための前奏曲」で、無調旋法によるメロディを編み物のように絡ませて、不思議なタペストリーのような世界を作ったわけですが、私としてはもうちょっとキラキラした、星が集まって銀河になるみたいな、そんなサウンドを考えてました。そのイメージの収束点が〈シリウス〉であり〈シリウスの伴星〉だったわけです。

ピアノ曲の方は、無調旋法の声部がうねうねと何声部にもわたって対位法的なカオスの房(クラスター)を作ってゆく感じなんですが、オーケストラの方はそれがピアノ、チェレスタ、ヴィブラフォン、グロッケンシュピール、アンティク・シンバルとすべてキラキラうねうね細かい音符がびっしり重なってゆく。自分では〈星雲技法〉とか呼んでましたけど、当時、師事していた松村先生に見せたら、「まあ、こちゃこちゃ書き込む根性と執念だけは評価できるけどね・・・」と。でも、この時期の曲は演奏されてないんで、実際にどんな響きになっているのか結局分かりませんでしたけどね。今でも分からないし(笑)

♪続く〈歪んだ真珠の牧歌〉op.3(1975)は、一応コンクールで演奏はされたんですよね?

毎日音楽コンクールの本選会で演奏されました。でも、最下位で落選しましたけど(笑)。これはフルートとヴァイオリンとピアノのトリオなんですが、これも各声部が例の無調旋法でクネクネうにゅうにゅと延々うねってゆくだけで出来てるんです(笑)。当然、譜面はすべて#♭だらけで、それなりに難しそうな現代音楽っぽい作りなんですが、最後にそれが徐々に調性に収斂してゆくんですよ。

で、最後のコーダでは完全に調性の(確か♭5つくらいの)旋法でメロディ・ラインが演奏され、その結果として協和音が鳴り渡ってトニカで終わる。それが、絶対に譜面だけでは分からないように書いてあるんです。そしたら、予選の譜面審査ではなんと通ってしまって、本選会で鳴らしてみたらドミソで終わるでしょ。審査員が怒っちゃって。最下位落選(笑)。♪凄い話ですね。そういう時代だったんですね。

本選で演奏してくれたのは、野口龍さん植木三郎さん松谷翠さんによる〈室内楽'70〉というトリオで、その当時多くの作曲家たちにオリジナルを委嘱して演奏していた大御所だったんですが、彼らにも「あそこの最後の調性の部分をカットしたら、自分たちの定期演奏会で再演してあげてもいい」と言われたんですが、「あそこが書きたかったんです」と言って断ってしまいました。この頃から可愛くなかったというか、このあたりから調性復活への怨念が芽生えたというか・・・(笑)♪その後も、しばらくはそういう作風で書かれていたんですか?

個人的な楽しみで書いていたピアノ曲などは、完全に調性のあるもので、後の「優しき玩具」とか「プレイアデス舞曲集」などになるんですが、そのあたりは今の作風と同じです(笑)。でも、作曲コンクールには無調旋法のような作風の作品を書いていましたね。ただ、当時、毎年2−3曲くらいオーケストラとか室内楽とか合唱曲とか、本選で演奏してくれるコンクールと見れば応募してましたが、例のトリオでそういうアブナイことやる奴だと知られたせいか、金輪際コンクールは通してくれなかったですね(笑)。♪それでもコンクールには出し続けた。

音楽大学に属していないわけですし、演奏してくれる場が他になかったので、コンクールに出す以外の選択肢が思い浮かばなかったんですよ。入賞とか入選とかに興味はなくて、とにかく本選で演奏して音にしてくれることが目的だったんです。でも、なんとか審査を通って演奏されるには、無調でどろどろの「現代音楽」でなきゃならなくて、調性やメロディなど書こうものなら排除される。「音楽」に心動かされたからこそ作曲の道を志したのに、「音楽」じゃないものを書かなければ作曲家として受け入れてもらえない。この矛盾にはかなり滅入りました。

今みたいにコンピュータで疑似的にでも鳴らせる手段があったら、絶対こんな不愉快なところに自分の音楽なんか出さなかったでしょうね。でも、とにかく「自分の書いたスコアを音にしてくれる」という場を求めて、ひたすらドン底の生活を耐え忍んでました(笑)。

■現代音楽という怪物

♪ところで、ここいらでちょっとその〈現代音楽〉というものを説明してくださいませんか?

これは最初にハッキリさせておかないといけないんですが、「現代音楽」というのは決して「現代」の「音楽」という意味ではありません。以前、どこかの放送局だかが「あなたはどんな音楽を聴きますか?」というアンケートを取ったら、意外や「現代音楽」というのがかなりのパーセンテイジを取ったんですが、投票した人のコメントを見ると「マイケル・ジャクソンとか…」なんて書いてあって(笑)。現代の音楽なんだから単に「今風の音楽」の意味だと思ったんでしょうね。

でも、違います。〈現代音楽〉というのは、クラシック系の創作音楽界に二十世紀初頭1920年代から始まった、調性やハーモニーそしてリズムやメロディを廃した音楽を作る潮流であり、そうやって作られた音楽のことを指します。英語では「Contemporary Music(同時代音楽)」あるいは「Modern Music(新音楽)」と言います。♪現代(二十世紀)に作られても、メロディやハーモニーがあれば〈現代音楽〉とは言わないわけですか?

例えば、ラヴェルやシベリウスあるいはラフマニノフ、レスピーギ、ロドリーゴ、ショスタコーヴィチなどは、二十世紀の作曲家ですが、〈現代音楽〉の作曲家とは言わないですからね。

♪どの辺が〈現代・の・音楽〉と〈現代・音楽〉の境界線なんでしょうか?

最初の境界はハッキリしてます。アーノルド・シェーンベルク(1874-1951)。彼が1920年代に始めた「無調」の音楽、そして、それをさらに推し進めた「十二音音楽(ドデカフォニー)」。それが〈現代音楽〉のそもそもの発端です。シェーンベルク自体は、それこそラフマニノフやラヴェルとほぼ同世代で、若い頃は「浄められた夜」とか「ペレアスとメリザンド」のようなポスト・ワーグナーっぽい後期ロマン派風の作品を書いていたんですが、やがて、#と♭だらけで調性のない、「無調」音楽と言うものを書き始めた。♪どうしてまたそんなものを?(笑)

西洋クラシック音楽をシンプルな進化論的に見ますと、最初期のグレゴリオ聖歌のような音楽は、ほぼ5度とか4度の音程だけで出来ている単純なハーモニーの世界ですよね。これが、やがて長3度と短3度という音程の登場によって、長調と短調が生まれ、明るい暗い、楽しい悲しい、というような感情の表現が出来るようになった。

そして、さらに古典派からロマン派では、平均律も確立して2度音程を縦横に駆使するようになり、さまざまな転調が可能になった。そのおかげで、暗い音楽から明るい音楽へ、悲しい歌から楽しい歌へ、というような複雑な感情の変化や表現が可能になったわけです。

つまり、西洋音楽は、5度から4度、3度から2度…と、細かい音程を駆使することでより複雑な表現が可能になったという歴史的事実がある。それならさらに細かい音程である短2度音程を使えば、より複雑で精妙な表現が可能になるはず……と、そう考えたわけです。♪まあ、そう言われてみれば、そんな気も…(笑)

確かに、半音(短2度)だらけにすると調性が曖昧になる。でも、それは逆に言うと、「調性に縛られない」というわけですから、メロディがどの音からどの音へ飛ぶのも自由になるということなんです。例えばハ長調という調性があると、本来ならドレミとかミファソとか、動ける音が限られるわけですけど、無調ならばドからファ#に飛ぼうがラ♭に飛ぼうが自由自在。表現の幅が限りなく拡大されるわけです。

♪なんだか共産主義革命に似てますね。すべての人民が平等という。

まさに、ロシア革命(1917)と時代も同じですしね(笑)。ただ、「自由」というのと「無秩序」というのは紙一重ですからね。シェーンベルクもそれに気付いて、デタラメに音を並べるのではなく、ドレミファの1オクターヴの音12個を、等しく均等に、かつ順番に使う、というアイデアを思いついた。つまり、ド・ド#・レ・レ#……と並ぶ音に、それぞれ1234……と番号を付け、それを1回ずつ使う例えば、1・7・5・10・6・9・2・11・8・4・3・12……というような「音列(セリー)」で作曲する、ということを主唱した。これが「十二音主義」です。

そして、この手法で、シェーンベルクおよびその弟子のベルクとウェーベルンが、どんどん作品を書き始めた。シェーンベルクだと「管弦楽のための変奏曲」とか「月に憑かれたピエロ」とか「ワルシャワの生き残り」とか。でも、いまいち一般受けする名作じゃないですねー(笑)。ただ、ベルクの歌劇「ヴォツェック」とヴァイオリン協奏曲あたりは、その素晴らしい成果だとは思いますけど。♪確かに、その2曲は時々耳にしますよね。

やがて、この乱数表を使ったような音の組み合わせ方を、さらに音の長さにも応用できると言い始めた一派が登場したんです。例えば、16分音符の1拍を「1」とすると、8分音符は「2」、4分音符は「4」ですよね。これを、さっきの1・7・5・10……という数列に当てはめると、音程もリズムも「音列」で作った音楽が出来上がる。さらに、音の強さも、例えばppが「1」、mpが「4」、fが「8」というように数値化すれば、音程もリズムも強弱も「音列」で出来た音楽が作れる。こういうのを〈ミュージック・セリエル(音列音楽)〉〈トータル・セリエリズム(全面的セリー主義)〉などというんですが、これによって生み出された、調性もリズムもメロディもないヘンチクリンで奇妙な音楽が、〈現代音楽〉としてクラシック界に続々誕生し始めたわけです。♪はあ〜

そして、第二次世界大戦後、〈アヴァン・ギャルド(前衛音楽)〉という潮流が生まれます。これは、もはや音楽と騒音と雑音の領界すら取っ払って、もう「音」であれば何でもいいや、という世界。このあたりの教祖はシュトックハウゼン。ピアノだろうがパーカッションだろうが、悲鳴だろうが電子的ノイズだろうが、何でもあり。一般の音楽ファンには、このあたりの「耳障りでわけの分からない音楽」というのが、〈現代音楽〉の強烈な印象になっているんじゃないでしょうか。

そしてさらに、あろうことか、音すら「なくてもいい」と言い出したジョン・ケージのような人まで出る始末。例の有名な「4分33秒」というのは、4分33秒間なんの音も出さないという「音無し」の曲なんです。ここに至って、音楽はまったく「何が何やら分からなくなった」わけです。

♪まさに前衛の時代ですね。

このピークが1960年代。どれもこれもデタラメの音をテキトーに鳴らしてるだけに聴こえるんですが、それぞれ「厳密な音列技法(セリー・インテグラル)」だったり「確率主義」だったり、あるいは「偶然(チャンス・オペレーション)」だったり「直観」だったり、個々の流派としては色々なんです。それに、電気回路から出る雑音で構成した「電子音楽」とか、街の騒音とか雑音などの現実音を録音して切り貼りした「ミュージック・コンクレート」とかも加わり、さらには半音や1/4音の微分音をびっしり重ねた「トーン・クラスター」なども出現して、なんだか外見上は続々新しい技法が登場して活況を呈しているような事態になっていたわけです。

この時期、世界のあちこちで「現代音楽祭」が開かれ、まるで学会かなにかのように、世界中の作曲家が集まっては、新しい技法や新発見のサウンドを発表したり研究しあうということをやっています。ドナウエッシンゲン音楽祭とか、ロワイアン音楽祭とか、FMでもよく放送されていましたしね。

そして、「新しい」ということが金科玉条になったこの世界では、調性があったりメロディがあったりするような音楽は「過去の遺物」であり、そんな音楽を書くような姿勢は「時代遅れ」で「退嬰」であるという非難を受けるようになりました。かくして、「現代音楽」にあらずんば「音楽ではない」という風潮が世界中に蔓延し、クラシック音楽の創作界はこの潮流に呑み込まれてしまったわけです。♪今から考えると、ヘンな熱狂ですよね。でも、戦争とか愛国デモとか、頭がカッとなっている時の人間というのは、わけ分からないことにのめり込むものなのかも…

もちろん世の中の普通の音楽は、普通にメロディがあってリズムがあったんですよ、ポップスでもジャズでも。同じ「新しい」音楽だって、この時期に出て来たビートルズの「新しさ」はちゃんとメロディもハーモニーもリズムもあるでしょう?。「調性があったら時代遅れだ」なんて、言いがかりにすぎないことは明々白々。なのに、この奇妙な「現代音楽教」に世界中の(頭がいいはずの)クラシック系の作曲家や評論家たちがみーんな汚染されちゃったんです。おかげで「やっぱりメロディ書きたい」というような作曲家たちは、クラシック界を見限って、ポップスやロックあるいは映画音楽界に行ってしまった。

その結果、メロディを書けるような「才能のある作曲家」はクラシック系音楽界から姿を消し、無調だ前衛だとわめいてわけの分からない音楽を書く「作曲家もどき」と、そういう音楽を誉めそやす評論家たちが「現代音楽界」にゴミ溜めのように集まり始めた。事態は最悪の状況を迎え始めたわけです。♪日本も、その潮流に巻き込まれたんですか?

ちょうど第二次世界大戦の後で、中堅や大家が戦死や引退して、若い者の天下だったこともあるんでしょうね。戦前に名を成した作曲家たちは、当然ながら国策で戦争賛美の曲なんかをうっかり書いてしまっているので抹殺されている。邪魔な上の世代がまったくいないわけですから、これはもう好き勝手のし放題ですよね。それで、若い世代の作曲家たちが十二音にしろミュージック・セリエルにしろ電子音楽にしろ、新しけりゃ何でもどんどん取り込む「前衛派」として活躍を始めました。

その一方、そこまで先鋭的な主張は取らない「保守派」というのも、どこの国でも存在して、むしろその一派こそが「良識的なアカデミズム」として、それぞれの国の作曲コンクールとか賞とか委嘱などに権威を発揮していた。まあ、単純に言えば、東京芸術大学や各音楽大学の作曲科の教授…といった人たちですね。ところが、前衛的なノイズっぽい音楽や図形楽譜やらには顔をしかめていたその良識的な保守派の作曲家たちですら、十二音主義以前の「調性のある音楽」というのは、もう過去のものとして切り捨てていて、「現代での音楽では〈無調〉が当たり前」というスタンスでした。

♪調性があって「クラシック」っぽい音楽というのは、あり得なかったんですか?

調性が許されるのは、歌とか合唱の世界だけでしたね。さすがに、このジャンルだけはメロディ無しハーモニー無しというわけにはいかなかったのか、治外法権みたいな感じで。でも、こと純音楽の世界ではメロディもハーモニーも厳禁だった。

例えば、伊福部昭さんなどは、映画「ゴジラ」(1952)で有名になった独特のフリギア旋法のトーンやリズム・オスティナート風の音楽を確立していましたし、隠れたファンはかなり多かったんですけど、現代音楽界での評価はゼロでしたね。もう「無視!」「問題外!」という感じで。

芥川也寸志さんも、戦後すぐはプロコフィエフみたいな伸び伸びしたアレグロの音楽を書いていたんですが、やがてゲンダイ音楽風の作風に路線変更してしまいました。山田一男さん小山清茂さん外山雄三さんのように「民族楽派」というスタンスで日本民謡を組み込んだ優れたオーケストラ作品を書く方もいないではなかったんですが、これは、まあ「民謡の引用」という点でぎりぎりの所。

とにかくメロディとかハーモニーとかを出そうものなら、「時代錯誤」「退嬰」「反動」「映画音楽みたい」という非難の嵐。なんでもかんでも「非国民!」と非難する戦前の日本みたいでしたよ。もっとも私は戦前は生きてませんでしたけど(笑)♪それで、吉松さんのコンクール参加作も、「最後に調性が出て来る」というだけで落とされたわけですか…、うーん、なんだかなあ。

調性感ということだけなら、アメリカから登場したミニマル・ミュージックみたいな音楽もあったんですが、あれはポップスの一亜種みたいな地位でしたからね。テリー・ライリーの「イン・C」(1968)とか「レインボウ・イン・カーヴド・エア」(1969)とか、あるいはスティーヴ・ライヒやフィリップ・グラスとか。当時は完全に「ポップス界の音楽」として捉えられていました。結局、クラシック系「現代音楽」は、意固地に調性やメロディやリズムを拒絶し続けていたわけです。

私がクラシック音楽の作曲に目覚めてしまったのが、まさにその時代の真っ只中。1970年の大阪万博で、現代音楽前衛派は国からお墨付きをもらってバブルの真っ最中ですし、高度成長の波の中で行われた音楽祭もコンクールも作曲賞も、みーんな「現代音楽教」の信者たちが審査員をやっている。しかも、「聴衆が〈現代音楽〉を難解だとか分からないと言うのは、彼らの耳が遅れているからだ」と勝手に思い込み、「そういう無知な聴衆たちを啓蒙して行かなければならない」と信じているわけですからタチが悪い。まあ、考えられる限り最悪のタイミングだったわけですね(笑)♪うーん。なんと言ったら良いか。ご愁傷さまです(笑)

ご愁傷さまと言われてもね(笑)。

■調性とビートの復活

♪そして、そんな時代の真っ只中、いよいよ1978年にデビュー作〈忘れっぽい天使〉op.6で世に出るわけです。この曲、前半は確かに今聴くと無調っぽい響きで出来てはいますけど、後半はしっかりモーダルなヨシマツ・サウンドが鳴り響きますよね。

これはハーモニカ(崎元譲さん)のために書いた曲ですが、この頃は調性を意識しながらも、まだ全編にわたって調性を使うほどは割り切れてないんですよね。やっぱり、現代音楽界というのが歴然とあって、そこでは生きてゆくからには、無調以降の現代音楽的スタイルを身にまとわなければ…という部分もありましたし。

だから、一応は無調サウンドで曲を書きながら、曲の最後に「でも、こういうキレイな響きも私は書きたい」とフワッと本音を言って終わる・・・みたいな構造を考えてました。その辺は、武満さんもそうだったですよね。「テクスチュアス」なんか、クラスターのクライマックスの後でふわっと一瞬だけ甘いメロディが浮かんで、でも次の瞬間には消えてゆく。「やっぱり、本音はメロディを書きたいんだ」と思いましたものね。

♪8分ほどの短い曲ですが、これが最初に公に演奏された記念すべきデビュー作ということなんですね。

そうです。この曲は〈Count Angel:数える天使〉と〈reCount Angel:数え直す天使〉という2つの部分からなるんですが、前半は無調と旋法風の2つの調性感の交錯で出来ている。拍子を持ったテンポというのはなくて、「1小節:約2秒」という流動的な時間軸の中で揺れる音楽です。その中をハーモニカは線として自在にアドリブ風に動き回って、それにピアノが合いの手を入れるんですが、それが無調のコードだったり、ちょっとモーダルなコードになったりする。

そして、無伴奏のちょっと長いカデンツァ風の部分をはさんで後半になると、変拍子のフリージャズ風のビートが出て来て一瞬アレグロになる。前半の「静」に対して「動」ですね。短いわりには色々なことやってるんです(笑)。そして最後に、鈴がチリーンと鳴る中できれいきれいの調性メロディが出て来る。素材としては、後に発展させるテーマの萌芽が既にすべてここにありますね、考えてみれば(笑)。

♪ そして、次の〈レグルス回路〉op.7(1979)では、1曲丸々調性で書かれている!

これは、初演の時は2楽章のピアノ・ソナタだったんですよ。前半がキース・ジャレット風の全編モード(旋法)のアダージョ、後半がキース・エマーソン風の全編変拍子アレグロ。で、〈キース・バイ・キース〉というタイトルだった(笑)。後に2楽章は破棄しちゃったんですけど。要するに、現代音楽には「調性的な響き」と「アレグロのビート」という2つの巨大で魅力的な部分が決定的に抜け落ちているじゃないか!という問いかけなんです。だから、前半が「調性」だけ、後半が「ビート」だけで出来ている。何と、分かりやすい!(笑)。

ただ、これもまあ、素材としての調性であって、調性の全面的復活というわけではなかった。ただ、この曲以後、「調性」と「ビート」の2つを復活させる!…というのが大目標になってゆきます。その最初の一歩ですね。

♪今聴いても、前半の1曲(現在ではこの曲のみが「レグルス回路」として出版されている)は完全に現在のヨシマツ・サウンドですよね。

その後の私のトレード・マークとなるDのドーリア・モード*で書いてますからね。だから#♭がまったくないという、現代音楽としては画期的な書式で(笑)。ちなみに、これはシベリウスの第6交響曲のモードでもあり、キース・ジャレットが好んだソロ・ピアノのモードでもあり、少年時代から耳に親しんだ協会旋法でもあるんですよ。自分でピアノ弾く時も、延々即興演奏みたいなソロ弾いてると、このモードに収斂して行くのが分かる。ただ、実を言うとそれは、家のピアノがちゃんと調律されてなかったので、弾いてると自然に白鍵だけのモードに収斂してっちゃう、それがDのドーリアだったということでもあるんですけど(笑)。

*Dのドーリア・モード。D(レ)から始まる〈レミファソラシドレ〉の旋法。

♪そのドーリア・モードを足がかりにして「調性」と「ビート」という2つの復活を試み始めた…と。

そうです。その最初の成果がオーケストラのための〈ドーリアン〉op.9(1979)という曲。これはその頃書いていた交響曲のフィナーレとして構想していた曲なんですが、とにかく全編アレグロで変拍子でロックで(笑)、中間部はダブルのティンパニによる連打が入って、いきなり木管楽器がケチャを始め、最後はドーリア・モードのコラールがフル・オケで鳴り渡ると言うとんでもない曲なんです。交響楽振興財団のコンクールに一応入選して、演奏されました。しかも、東京文化会館の大ホールで。最初に「オーケストラ書きたい!」と思ってから苦節12年(笑)、生まれて初めてオーケストラが音になったわけです。

♪これはアレグロ部分も調性で書かれているんですか?

基本となるのは、まだ無調旋法なんですが、そこに7thとか9thとかのロック風コードが紛れ込むような仕掛けになっています。私としては、その頃はまっていたプログレッシヴ・ロック系のEL&P(エマーソン・レイク&パーマー)やイエスの音楽語法を自分なりにオーケストラ化したと思ってたんですが、彼らの音楽って言って見ればストラヴィンスキーをロック化したみたいなものでしょ。だから、それをオーケストラ化したら元に戻っちゃって、「そのまんま春の祭典だよ」と言われたりして(笑)。

ただ、前半部分の変拍子は5/16とか3/8とかが交錯するあたり確かにストラヴィンスキーっぽいんですが、自分としてはビッグ・バンド・ジャズのイメージなんです。オーケストラのパーカッション・パートは、キックのバスドラムとかハイハットとかトムトムとかが入っていて、要するにドラムセットが一揃い入っていますしね。しかも、そのドラムセットで、オーケストラのすべての音符にパーカッションのアタックが入る、という完全にロックなことやってるわけです。♪本当はロックのドラマーを入れたかった?

実は、そうなんです。中盤のティンパニ連打からケチャ以降は完全にイエス風のシンフォニック・ロックの世界ですしね(笑)。ツイン・ドラムスが欲しかったくらいで。そのあと指揮者のキューで全楽器がフリー・ジャズみたいなクラスターになってクレッシェンドしてゆくのはペンデレツキや武満さんやシュトックハウゼンの技法。で、最後のドーリア旋法の大コラールはシベリウス。タイトルの〈ドーリアン〉というのは、「Dのドーリア旋法」という調性(二長調…のような)の宣言であると同時に、その旋法の名前の元である古代ギリシャのドーリア人というのが、結構攻撃的な戦士の多い部族だったことに由来しているんですが、まあ、それはそれ(笑)。

この曲は、コンクールの制約上10分にまとめたんですが、いかんせんフィナーレの楽想ですから、それだけ聴くっていうのは「運命」のフィナーレだけ聴くみたいもので。審査員からは「ばかすかオーケストラを鳴らせばいいってもんじゃない!」と苦言を呈されたりして(笑)。それでも、「ビートの復活」という部分の自分なりの目標はかなり達成した感じでしたね。とにかく「オーケストラを鳴らすって、なんて気持ちいいんだろう!」という爽快感はありました。

それから、この曲を鳴らしてもらって改めてつくづく感じたのは、「協和音はよく鳴る!」ということですね。それもまあ、当たり前なんですけどね。鳴るから「協和音」なんですから(笑)。♪意外なんですが、この〈ドーリアン〉と、デビュー作であり吉松さんの存在を音楽界に決定づけた〈朱鷺によせる哀歌〉はほぼ同じ時期に書かれているんですね。

そうです。先の〈レグルス回路〉で始めた2つの復活計画のうち、「ビートの復活」が〈ドーリアン〉、「調性の復活」が〈朱鷺によせる哀歌〉というわけで、元々はペアで構想されたものなんです。

■モード・クラスター

♪その〈朱鷺によせる哀歌〉(1980)の登場は実にエポック・メイキングでした。現代音楽協会のコンサートで初演されてすぐ話題となり、N響でも取り上げられ、以後多くのオーケストラによって演奏される日本の現代曲のスタンダードになりましたね。

ストリングス・オーケストラでデビュー作を書く、という目論みは17才の頃考えたもので、シェーンベルク(浄夜)、武満徹(弦楽のためのレクイエム)、ペンデレツキ(広島の犠牲によせる哀歌)がいずれも二十代後半で弦楽オケの名品でデビューしている故事(?)にのっとったものです。で、タイトルがペンデレツキがらみの〈哀歌〉で、英語のタイトル〈Threnody to Toki〉がToru Takemitsuのイニシャルになっている。でも、この曲の音楽的なベースになっているのはピンク・フロイドなんです。♪どういうことですか?

最初にバンドでコピー演奏したピンク・フロイドの曲は〈エコーズ〉という曲で、20分以上の大曲なんですが、演奏に当たってスコアにしてみて改めてビックリしたんです。全編白丸の音符(全音符や二分音符)ばかりなうえ、和音は3つか4つくらいしかないんですよ(笑)。クラシックだと、大曲を構成するにはそれなりに複雑なモチーフとか和声構造が必要不可欠ですよね。それなのに、ブルース・コードを基本にしたここまで単純な和声進行だけで、20分もの音楽を構築することが出来る。これは驚きでした。

でも、考えてみればそれは話が逆で、シンプルだからこそ大曲として構築できるわけです。それで、〈朱鷺によせる哀歌〉の基本的な和声的構造は、Dm9とGm7を基礎にして、それにわずかにE♭系のコードが挟まるだけで組み立てました。つまり、ほとんどブルース・コードの世界なんです。

要するに、この曲は基本的にVとかVIとかIというコードが生み出すドミナント効果に全面依存してるんですが、あまりにも単純な和声進行なので、調性を全面的に組み込んでもロマン派にすら聞こえない。現代音楽界の作曲家が調性に回帰しようとすると、すぐにR=シュトラウスとかワグナーみたいな響きになりますよね。あるいはラフマニノフとか。でも、私のこの方法だと、なにしろ発想が機能和声でなくモード・クラスターとでも言うべきものなので、誰もそれがドミナントだと感じないんですよね(笑)

♪モード・クラスターというのは?

これは私の造語で、モード(旋法)で出来たクラスター(群音)ということです。正しくは〈モーダル・クラスター〉かな。和音(コード)というのは3つとか4つの音が縦に重なったものですよね。その組み合わせがDo,Mi,SolだとC、Re,Fa,La,DoだとDm7というようなコードになる。そして、それはリズムに応じて次の和音に変化することで始めて「機能」する。つまり、前後の和声との関係で初めて「和音」としての性格を持つことが出来る。一人だけの自立は出来ないわけです。

一方、クラスターと言うのは、半音や1/4音単位の密集した音群が、ホワイト・ノイズのようにビートに関係なく持続音として鳴る「サウンド」です。そのノイズの中で自在に音型を変えることも、音程を変えることも出来る。ただし、前後のサウンドに対する「機能的」な性格は持たない。

と言うことは、基本はサウンドとして自由度の高いノイズの性格を持っていながら、その内部の音程構造がモード(旋法)であるクラスターを作れば、そこに「調性」的な感覚を組み込むことが出来る。要するに、クラスター的な音響デザインが可能で、かつモード的な調性感覚がある、という双方の利点を兼ね備えた新しい語法が出来上がるはず。そう考えて考案したのが、モード・クラスターです。♪具体的には?

クラスターは、ビートに支配されない持続音(ロング・トーン)が何声部にも渡って短2度ないし微分音で重なってゆく音素材です。これが「静的クラスター」。そして、その各声部がトリルやトレモロあるいはランダムなパッセージを奏することで、動きを伴った「動的クラスター」が生まれる。この2種類のクラスターのパターンを数多く開発し、そのパレットを切り貼りしたり繋ぎ合わせて楽曲を構成してゆくのが「クラスター楽派」というわけです。

まず、この最初の「静的クラスター」をモードに変換してみます。と言っても、単に1オクターヴ中に半音で12個重なっている音群を、旋法上の7音に整理するだけです。これは事実上マイナーイレブン(Dm11)のコードのロング・トーンと同じなのですが、一種のドローン(基音による持続音)の感覚で使えます。なぜなら、構成音のどれもが導音とか下属音というような「機能」を持っていない静止した音なんですからね。ということは、そのドローンの上にいろいろな音素材を重ねて鳴らすことが可能なわけです。

次に、それを展開させて、クラスターを構成する静止音を動かせば「動的」なモード・クラスターになります。例えばDm11(Re,Fa,La,Do,Mi,Sol)のモード・クラスターを想定した場合、その中で複数の声部がバラバラに「Re-Do-La」とか「Fa-Mi-La-Re」というような固有の音型を奏するわけです。モード内の音である限り、どんなビートで(三連符でも七連符でも)そのパッセージを鳴らしても、グループ全体はDm9のモード機能を持ったクラスターとしてサウンドします。これが「動的モード・クラスター」で、それを最初に使ったのが〈朱鷺によせる哀歌〉というわけです。

■和群音

♪確かに、〈朱鷺によせる哀歌〉で出て来る弦楽器のフワッという響きは、メロディの断片のようでもあり、鳥の鳴き声や仕草のようでもある不思議な雰囲気ですよね。

現代音楽のコンテクストから言うと、あれは「クラスターの亜種」なんです。元々はシュトックハウゼンやクセナキスがやっていた「群」の作曲法で、それ自体はカオス(混沌)の表現だったんでしょうが、乱数とか数学的な処理をする代わりにモード(旋法)に変換してみたら不思議な「瞬間芸」サウンドになった(笑)。

冒頭がDm9の〈静的モード・クラスター〉で始まって、それに左右の弦楽器群がゆっくりした〈動的モード・クラスター〉でステレオ効果みたいに呼び交わす。新しい語法の呈示としては、なんとも分かりやすいんですよね(笑)。その後、ストリングスの特種奏法を含むノイズ的なパッセージが、各楽器ごとにアンサンブルから放れて自由に演奏されますが、その音程関係もDm9とかGm7のようなコードが支配しています。それで、全体の曲の構成としてはクラスター楽派のような音響デザイン的作り方でありながら、そこには調性感覚が歴然とサウンドするわけです。しかも、シンプルきわまりないブルース・コードのね(笑)

♪鳥のメタファーはそこに関係あるのですか?

あります。その「動的」モード・クラスターを作るに当たって、個々のパートのパッセージ・ラインというのが必要になってきますよね。そのモデルとなったのが、鳥の鳴き声であり、鳥の羽の動きだったわけです。例えば、〈朱鷺〉の個々の弦楽パートのラインは「ふわり」とか「ひらひら」とか「ぱたぱた」とかいう鳥の羽の空気力学的なアクションを、音型モチーフに反映させたものなんです。特種奏法のcol legnoコル・レーニョ(弓の木の部分で弦を弾く)やBattuto(弦を叩く)や胴を叩く効果も、要するに鳥の羽ばたきや嘴のカタカタなど鳥の立てるノイズのイメージですしね。

そして、次の〈チカプ〉op.14(1981)では、フルートがまさしく鳥のさえずりの点描的パッセージを吹いて、それがモードのクラスターを構成してゆきます。これは〈点描モード・クラスター〉とでも言うべきですかね。

♪その〈チカプ〉の初演の時のプログラム・ノートには、「12音ではなく7音の旋法によるセリー」、「和声ではなく、音の点の分布による和群音」と書かれていますね。

そうでしたっけ(笑)。〈朱鷺〉はスロー・テンポの「線」的なパッセージを重ねた「静的」なモード・クラスターが主体で、これはどこまで行ってもある種の「アダージョ」から逃れられませんよね。それに対して、〈チカプ〉はテンポの速い「点」的なパッセージを分布させることで、その密度とスピードから「動的」クラスターを作れる。実はこの段階では、このモード内の音型をセリー(音列主義)みたいに数学的に処理できるかなと思って、それで「7音セリー」なんて口走ったんですが、ちょっとやってみたら全然ダメだったんで、すぐにやめました(笑)。♪どういう点が問題だったんですか?

どんなにクラスター的な扱いをしても、根がモードですから、やはりそれぞれの音の間に微かな引力や反発力があるんですよ。例えばDドーリアでD,E,F,G,A,Cという音をランダムにパッセージ化する際でも、D-A-CとかF-Eのような(Dm9のコードの構成音である)主役クラスの音程関係と、E-GとかC-E-Gのような(別のコードを想起させる構成音である)補助役クラスの音程関係とがある。それらをランダムに均等に並べると、音楽的にキャラクターが薄弱になると同時に、モードとしての機能も弱くなるんです。

♪無調のように、「すべての音程を同質に」というわけにはいかないんですね。

12音列みたいに7音の数列を作って、順列組み合わせを試みたりしたんですけどね。要するに、1,2,3,4,5,6,7という音列から、3音なら〈1,3,7〉とか〈2,5,6〉とか〈4,1,2〉とかのモチーフが出来ますよね。で、例えば〈1,3,7〉なら音程は「Re,Fa,Do」で音型としては16分音符「1拍、3拍、7拍」みたいなパッセージが出来る。これを、4音、5音、6音とやってゆくと、使い切れないほどたくさんのパッセージが出来る。でも、ほとんどが音楽的に使い物にならなかった(笑)

結局、12音主義の発想もそうなんですけど、「数値化する」という行為は「感性に逆らう」ということとイコールなんですよ。そこに新機軸があり得る場合もあるけれど、耳で聞いて心地いいものは生み出さない。ですから〈7音セリー〉という発想も3日で破棄しました。まあ、そもそもこの〈モードのクラスター〉という発想自体が、「音楽的」というより「音響的」な発想ですしね。ただ、実用新案特許くらい取っておいてもよかったかも知れないですけど(笑)。

■デジタル・ビート

♪モードっぽい鳥に対して、ビートっぽい鳥もいますよね。例えば〈デジタル・バード組曲〉op.15(1982)。

これは〈チカプ〉の次の作品です。曲の雰囲気はガラッと違いますけど、これもモードの作曲法を進めた延長線上にあります。つまり、今度はDm9のようなモードをデジタルな「ビート」の中で疾走させる、という趣向なんです。

前作の〈朱鷺〉と〈チカプ〉は、ビート感覚のないクラスターの浮遊感こそがモードの表出に必要だったわけですが、「やっぱりアレグロを書きたい」というのは、ロック世代としては逃れられない欲求だった。それに、交響曲のような多面体を作るのに、どうしてもスケルツォ的な要素やディヴェルティメント的な要素は欲しいと思いましたし。でも、調性があってしかもリズムがあったら、そりゃあもう、フツーの音楽になるしかないんだけど(笑)。

で、あたりを見回してみたら、現代音楽シーンでも調性感のあるジャンルが一つだけありました。それがミニマル・ミュージックです。テリー・ライリーとかスティーヴ・ライヒとかフィリップ・グラスとかですね。いわゆる機能和声的な調性感ではないんだけど、同じ音型を延々繰り返す中に、基音やモードの感覚が溶け込んでいる。

♪そういえば、デジタルバードには確かにミニマルっぽいところがありますね。

そうですね。「繰り返す」という手法を意識的に使っている点では確かにミニマルっぽいです。でも、いちばん近いのはやっぱりジャズでしょうね。昔からオスカー・ピーターソンみたいな早弾きピアノは好きでしたし。モード奏法自体は、それこそマイルス・デイヴィスが1960年代に実践していたし、ジョージ・ラッセルの「リディアン・クロマティック理論」などもありましたし。クロスオーバーなんていう新しいジャンルでも、モードの中で自由な早弾きパッセージを展開するミュージシャンって結構いて、影響を受けてましたし。当時は、ECMというヨーロッパのジャズ・レーベルのミュージシャンたちにはまっていて、その影響も大きかったかな。ギターのラルフ・タウナーとか、ベースのエバーハルト・ウェーバーとか。

で、使っているモード(旋法)はクラシックで、リズム処理のセンスはジャズで、パッセージはミニマル風で・・・というバランスで書き始めたわけです。途中には、ストラヴィンスキー&プログレッシヴ・ロック風の変拍子も炸裂するし、無調旋法のロマンスとワルツもあって、最後はミニマルっぽく疾走する16ビート・・・。結果、オモチャ箱みたいな組み合わせの作品になったわけです。♪このあたりから、単に「ネオ・ロマン主義」とか「調性回帰」だけで済まされない不思議な世界に突入してゆく感じですよね、吉松さんの音楽は。

ただ、この頃はまだ私の中のオーケストラの理想的ヴィジョンは、基本的に〈クラスター派〉だったんです。現代でオーケストラでアレグロ書いたら「春の祭典」の亜流にしかならない、と思えたからでしょうね。だから、作品の中にビート感やスウィング感が出て来るにしても、それは〈引用〉というか〈過渡的〉なパッセージであって、音楽の核となるものだとは思っていなかった。

にもかかわらず、ピアノ・プラス・アルファくらいの小編成の音楽としては、ジャズや〈ミニマル派〉の語法は非常に魅力的に思えた。と言うより、小編成ではクラスターは出来ないですからね。つまり、編成の大きなアンサンブルを構成する音楽的法則と、1人とか2人の楽器による作品を構成する音楽的法則は違う。そういうイメージでした。これは「スケール」という概念で捉えていたんですが、要するにネズミのような小動物の持つ生活リズムや運動の法則と、象や恐竜のような巨大な動物が持つそれは基本となる「尺度」が違う。どちらがいい、どちらが適している、ではなくて、それぞれの質量に応じた運動法則がある。それと同じように、大編成では〈クラスター〉、小編成では〈ミニマル〉が、もっとも適した音楽法則なんじゃないかと感じたわけです。

ただ、当時の現代音楽シーンでは、〈ミニマル派〉と〈クラスター派〉というのは最も相容れない楽派でしたね。クラスターでミニマルは作れないし、ミニマルはクラスターになり得ない。でも、だからこそ両方を合体できたら、これは面白いぞ、とは思っていました。

■リズム法と対位法

♪〈プレイアデス舞曲集〉のシリーズもその方向ですね。

このシリーズは、デジタル・ビートよりもミニマルよりもさらに基本の基本に戻って、〈モードと変拍子で出来た2声部のメロディ・ラインだけ〉・・・という最低限のシンプルな素材で「現代の対位法」「現代のリズム法」を打ち立てようという、壮大な構想があるわりにはエコノミーなピアノ曲集で・・・(笑)

と言うより、実はこの曲集、最初は独立した作品として呈示する気はなかったんですよ。ほら、俳優が発声練習をするのに「あ、い、う、え、え、お、あ、お」とかシンプルな母音だけ子音だけ声に出してみるでしょう。そういう類いの作曲上の練習というか、日々ピアノを弾いて作曲しているうちにこぼれ落ちた削りカスというか、モードとリズムの骨組みだけを取り出したスケッチみたいなもので。それこそ十代の頃から、そうやって生まれた小品というのは山とあったんです。作曲の勉強を始めた頃は(前にお話ししたように)一日一曲なんて決めてピアノ曲書いてましたし。

で、そうやって生まれた曲のうち、ちゃんと4拍子や3拍子でメロディがあるのを「優しき玩具」、変拍子と対位法だけで出来ているのを「プレイアデス舞曲集」と称してまとめた、という感じですね。イメージとしては、バッハのインヴェンションとか平均率クラヴィア曲集みたいな。自分の音楽のリズム法やモード法そして対位法の基礎の骨格だけを取り出した、作曲のための練習曲というわけです。♪そのリズム法というのは、いわゆる〈変拍子〉の活用でしょうか?

いや、そもそも何でクラシック音楽にしてもポップスにしても、「1.2.3.4」「1.2.3.4」と数え続ける必要があるんだろう?と不思議でならなかったんですよ。これだけ膨大に「新しい音楽」とやらが生み落とされているのに、どうして8ビートだったり16ビートだったりと、「4つ」を数えるのばかりにここまで固執するんですかね?おかしいじゃないですか。この方が「変な」拍子だから〈変拍子〉ですよ(笑)

例えば、こうやって話している言葉は、・・・例えば、「こうやって」が5拍、「話している」が6拍、「言葉は」が4拍・・でしょう? ここで既に、5拍子・6拍子・4拍子というリズムが流れていて、それが自然の流れだと感じている。それを、無理やり「4拍」に封じ込めようとするのは、その方が不自然なんです。「いつだって・ひょうしは四で・かぞえます」みたいに延々と5・7・5のラップでしゃべり続けるなんて異常ですよね。

つまり、〈固定リズム〉というのは大勢がアンサンブルするための「合わせるための方便」あるいは必要悪として、「はい、1・2の3」みたいな合図として存在するだけのものであって、音楽的な必要があって存在するものじゃないと思うんです。だから、ソロだったりアンサンブルが自在な小編成だったら、固定リズムで音楽をやる意味はまたくない。自在に伸び縮みする〈自由リズム〉こそが、本来のリズムのあり方であって、3とか4に固定された拍子は、ただの拘束具にすぎないわけです。その呪縛から放れさえすれば自由なニュアンスが自然に生まれてくるはずだし、それこそが自然な拍子のはずなんです。

♪吉松さんにとっては、そういう〈変拍子〉こそが基本リズムである、と。

そうです。自然にリズムを作ろうとすると変拍子になる。変拍子こそが自然のリズムであり、リズム法の基本なんですよ。音楽の最初から終わりまで「4つ」数えているだけ、とか「3つ」数えているだけ、というのでは人間の音楽とは言えない。生物は早くなったり遅くなったりするフレキシブルなビートで生きているわけですからね。

いや、とは言っても、変拍子というのはそもそも本来は「変則的な拍子」であって、緊張を伴うことは事実です。「1・2・3・4」だけなら眠ってても数えられるけれど、そこに「5」とか「7」とかが突然乱入してくる類いの変拍子では、次が予測できない。ですから、いわゆる現代音楽での「変拍子」は、その予測不能の緊張感を音楽のテンションとして利用する方法論であることがほとんどです。「春の祭典」みたいに。

♪なるほど。

しかし、そういった変則的な拍子というのは、一回だけでは確かに予測不可能な「変則的」拍子なんですが、繰り返せばそれは今度は「予測される反復リズム」になる。単純な8ビートでも、「タタタ・タタタ・タタ」という「3・3・2」だったら、充分予測可能な反復リズムですよね。だとすれば、それを幾分複雑にした「タタタ・タタタ・タタ・タタ」という「3・3・2・2」の10拍子(あるいは6+4拍子)も準変拍子ながら反復リズムになりうる。ちなみにこれは「ウエストサイド物語」の「アメリカ」のビートです。

さらに、先の緊張感としての変則リズム法を活用するなら、例えば「1・2・3/1・2・3/1・2・3」・・・と続けて反復リズムを作ったうえで、その次に「1・2」という変拍子を挿入することで、一種のアクセントを付けることが出来る。このリズム法の活用は色々です。♪なるほど。無限の可能性がある、と。

いや、無限ではないんです(笑)。なぜなら、人間の直感的な知覚は2と3あたりまでが限度だからです。だから現実には7拍子とか9拍子などというのは無意味なんですよ。常に「2・3・2」とか「3・3・2・1」とかいう素数リズムの組み合わせで表現され、耳もまたそういう素数の組み合わせとして認識する。

視覚的にも、例えば3つくらいまでのボールというのは、一目で認識できますよね。三角とか四角形みたいな図形でもいいです。でも、それが5つのボールあるいは五角形になると、「2+3」という認識になる。7なら「3+2+2」です。リズムの知覚も同様なんです。直感で認識できるのは2と3のみ。後はその素数の組み合わせとして認識されるわけです。

それでも、「1」「2」「3」という素数リズムだけでも、その組み合わせは単純にX2として「1・2」「2・1」「2・3」「3・2」「1・3」「3・1」の6つ、X3に至っては「1・2・3」「2・3・3」「3・2・3」などなど膨大な組み合わせがありうるわけですから、単なる4ビート8ビートの枠を大きく越えた表現が可能です。無限とは行かないまでも充分膨大な組み合わせが有りうるわけです。♪十二音技法みたいに、〈素数リズム技法〉が出来そうですね。

簡単な算数ですから、作ろうと思えば一晩で出来る(笑)でしょうけど、これも十二音技法と同様に音楽的には無意味だと思いますね。すべての素数リズムの組み合わせが音楽的に使えるわけではなく、中にはなぜか感性が受け付けない組み合わせというのもあるからです。理由はよく分からないんですが。

だから、十二音技法みたいな数式的なリズム法の処理は、私は試みたことはありませんし試みるつもりもありません。あくまでも、自分の耳と身体で体感した変拍子の組み合わせパターンを模索して、耳が心地よいと思う素数リズムとメロディとを書き留めてゆく。それが「プレイアデス舞曲集」というシリーズの骨子であり、その変拍子の組み合わせが生み出す独特なリズム感が、「舞曲」である理由であり根幹であるわけです。

面倒といえば面倒な作業ですけど、逆に言うと、変拍子OKなんだから、組み合わせは無尽蔵にあるんですよね。ワルツもどき、パヴァーヌもどき、ロンドもどき、なんでもござれ。ですので、一旦これを始めたら、止めどもなくいくらでも出来る。おかげで各7曲の舞曲集が全9卷、トータル63曲も出来てしまったわけで(笑)。

♪もうひとつ、変拍子のリズム法のほかに〈対位法〉もポイントなのですよね。

そうです。この〈プレイアデス舞曲集〉の曲はすべて基本的に対位法だけで出来てますからね。この〈リズム法〉と〈対位法〉、〈ニワトリ〉と〈タマゴ〉みたいでどちらが先とも言い難いのですが、例えば「2・3・2」という7拍子のメロディには、当然「3・2・2」とか「1・3・3」とか「2・2・3」という対位リズムが可能になりますよね。つまり、足して7になる素数リズムの組み合わせということですから。となると、対旋律もまた自然に「素数リズムの異なった組み合わせによる変拍子」として形を成してくるんです。

というわけで、これはもう自然発生的に「対位法」が生まれる、としか言い様がないですね。主旋律はそれだけでは単音の羅列にすぎないわけですが、それが内包しているモード(旋法)の性格が、対旋律を呼び覚ます。そして、その結果そこに2つの交叉するメロディおよびリズムが生まれ、旋法あるいはコード(和声)感が生まれる。すると、「対位法」がそこに立ち現れる。これが〈ニワトリ〉と〈タマゴ〉の関係です(笑)♪リズムから対位法が生まれ、旋法が生まれる、と。

まさに、その通りなんです。素数リズムの組み合わせからメロディが生まれる。そして、そのメロディからモード(旋法)が生まれ、そのモードから対位法が生まれる。そして、その対位法がさらにメロディを生む。そのメロディは素数リズムを生み落とす。

これはもう音楽の基礎の基礎、骨格ですよね。ですから、この〈プレイアデス舞曲集〉のシリーズは、特殊な奏法もピアニスティックな技巧もなく、8分音符と16分音符だけ…というような、バッハの時代と全く変わらない素材で出来てます。まあ、変拍子はバッハの時代にはなかったですけど、どんな楽器で演奏しても素材は骨格だけなんだから、びくともしないんです。実際、ヴァイオリンやフルートを始め、ギターやサックスやパーカッションや、果ては箏や尺八のような邦楽器に至るまで

、無制限にアレンジされてます。いや、無節操に…と言うべきでしょうか(笑)。

■語法の統合とレイヤー(層)構造

♪これでリズム、メロディ、ハーモニー、そして対位法とそろったわけですが、その次は?。

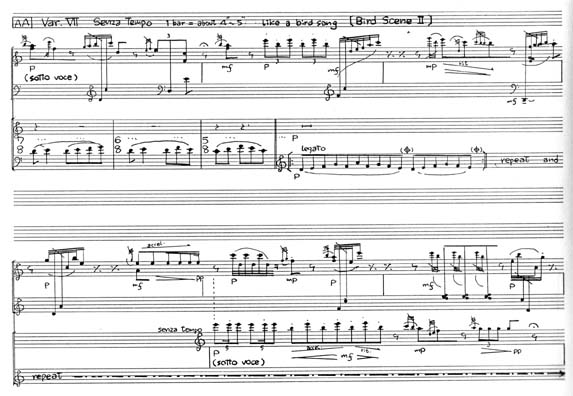

次は、それらと現代音楽の語法との統合です。下の譜例は〈ランダムバード変奏曲〉(1985)という2台のピアノのための曲の一部なんですが、一定のリズムで進行する旋法的な伴奏音型に、リズムのない鳥の歌のような音型が重なって響きます。

ベースとなるのは、一定のTempoがあって旋法を持ち変拍子のリズムを持つ伴奏音型なんですが、それにSanza Tempo(Tempo感なしでの演奏)で奏されるアドリブ風のパッセージが重なる。これは鳥の歌の模倣と共に、シェーンベルク風の無調音楽からシュトックハウゼン風のチャンス・オペレーション楽派に至る非メロディ的パッセージのバリエイションでもあるんです。♪変奏でもありコラージュでもあるわけですね。

いや、これは一見コラージュや引用にすぎないように見えますが、実は非常に重要なことだと思うんです。つまり、調性(旋法)があってリズム(テンポ)があっても、そこに無調的な現代音楽のサウンド素材を重ねられる、ということですからね。この手法は、〈レイヤー(層)構造〉と自称しているんですが、要するにアニメなんかで、背景の絵のセルに登場人物を描いたセルを重ね、さらに口や手足など動く部分はまた別のセルを重ねる…みたいな構造ですね。例えば、油絵的にみっちり書き込まれた調性もテンポもある背景をバックに作っておいて、その上に水彩画的な無調的なキャラクターを乗せる。そして、いちばん耳につくペン画的なパッセージをその上で動かしてゆく。そうすると、その3層構造によって、キャンバス1枚だけでは動かしようもなかった絵が動き出す。

この手法によって、現代音楽で試みられてきた様々な語法が、単なる「実験音楽」でなく、「音楽」の中に取り込まれ、実用化される可能性が生まれたわけです。これも実用新案特許を取っておけばよかったかな、と(笑)。

■星と鳥のオーケストレイション

♪その〈レイヤー構造〉は、オーケストレイションにも応用可能ということでしょうか。

まさにその通りで、オーケストレイションにこそもっとも威力を発揮する重要な手法であり方法論だと思います。現代音楽で発掘された様々な特殊奏法や奇妙なサウンドは、それ自体では「ヘンな音」でしかないんですが、このレイヤー(層)構造の中で音のパレットとして用いれば、「鳥」に聴こえたり「星」に聴こえたり、様々なテクスチュアを感じさせることが出来るわけですから。

♪ 実際に吉松さんは、オーケストラ作品の中で〈鳥〉や〈星〉の響きなど様々なパレットを駆使しておられますよね。

音のパレットとしての〈鳥〉の響きを自分独自の音楽的語法として意識したのは、〈朱鷺によせる哀歌〉で初登場の、ストリングスによるスローなモード・クラスターですね。ある種のモード(旋法)やコード(和音)の構成音を、複数のパートで微妙にずらしながら組み合わせてゆく手法で、これは先にお話した通りです。

それに次ぐのが、〈チカプ〉で開発したフルートによる鳥のさえずりの点描パターン。装飾音としての「点描(モード)クラスター」と言うか。ピピ・とか、ピルルピピ・とかルルピルルピみたいなスタッカート音型の組み合わせですね。最初に〈チカプ〉でそれこそ15本全部フルート、という理想的環境で鳴らしてみることが出来たので、これは最強の持ち札になりました。ピッコロによるスタッカートの点描や、アルト・フルートによるポルタメント、フルート群によるトリルやフラッター、トレモロやグリッサンドなどなど色々な変奏パターンが可能で、それだけで「鳥のシリーズ」なんて出来てしまったぐらいです。♪ちなみに、このスコアにある1・2・3・という番号付きの矢印は何ですか?

指揮者が〈1〉とか〈2〉とか指でキュー(合図)を出してゆくと、それぞれのプレイヤーがフリー・テンポのアドリブを演奏してそれが重なってゆくんです。これは、なかなか面白い効果を生むので一時かなり多用してました。クラスターっぽいサウンド・デザインにも使えるし、フリー・ジャズ風のクライマックスも作れるし、フォームが単純明快だから、かなり錯綜した音のマスを作れるわりには、縦に会わせる必要がないので響きが伸び伸びしたトーンになる。何より演奏者が楽ですよね(笑)。

♪この頃の作品は、ストリングスがかなりディヴィジ(分奏)で書かれていますが。

そうですね。第1ヴァイオリンが16人いれば Div 8、チェロが8人ならDiv 4とか。弦は細かくディヴィジにして各パート間に揺れ動くようなズレを作ると、繊細で柔らかなサウンドが作れるんです。鳥の羽毛のような「ふわり」という感触ですね。

これは先に話した「和群音」のバリエイションで、〈朱鷺によせる哀歌〉や〈鳥たちの時代〉で 開発したんですが、かなり多用したのでトレード・マークみたいになってしまって、これが出ると「あ、またいつものヨシマツ・サウンドだ」と言われる(笑)。♪一方、星のようなキラキラしたサウンドのオーケストレイションというのも多用されていますね。

鳥と並んで〈星〉というのも重要なシリーズなので、ピアノやチェレスタやヴィブラフォン、それにグロッケン(シュピール)やアンティク・シンバルという組み合わせをよく使います。方法論としては鳥のオーケストレイションと同じなんですが、弦や管で使うと〈鳥〉になるものが、鍵盤楽器やパーカッションで使うと〈星〉になるという感じです。「星(モード)クラスター」ですね(笑)。

この「星」のパレットは、意外に思われるかも知れませんが12音やセリー・インテグラルの技法が発想の根源なんです。調性のある音型のパターンというのはどうしてもメロディ性やリズム感を持ってしまうんですが、モード・クラスターとしては情緒を一切排したモーダルなサウンドだけを抽出したかった。星は感情を持ちませんからね(笑)。

そこで、完全にメロディとリズム感を剥奪するために、一旦シェーンベルクやシュトックハウゼンみたいな無機質なパッセージを無調で作っておいて、それを旋法に変換するという手法を取ったんです。♪化学の実験みたいですね。

このサウンドは一種のテクスチュア(織のパターン)ですから、構成要素はランダム(乱数)である必要がある。例えば絵でも、水しぶきとか木漏れ日のきらきらとか水面の波紋とか、「ある種の法則に則ったランダムネス(ゆらぎ)」が作り出すパターンというのは、絵の具を散らしたり布でこすってぼかしたり、色々な手法で描くでしょう。つまり、ランダムに「自然に」見えるように、画家は「人為的に」ランダムさを生み出す手法を編み出すわけです。それと同じですね。

それらの合体が最初に行われたのが〈鳥たちの時代〉(1986)です。モード(旋法)とビート(リズム)の上に、レイヤーとして現代音楽風なランダムなパレットを重ねる。統合体としての「形式」という点ではまだまだ中途半端ですが、この曲で自分なりの〈鳥〉と〈星〉のオーケストレイションは確立できたかな、と思います。♪お父様の吹いていたフルートの体験が〈鳥〉に、妹さんが弾いていたピアノの体験が〈星〉に、という感じなんでしょうか。

なるほど。そうですね。自分では気付かなかった(笑)。母の歌っていた賛美歌が〈旋法〉の源流ですし。家族からは逃れられないんですね。個人的な好みとしても、やっぱり多用する楽器はピアノとフルートですし。オーケストラ曲でも、必ずピアノは入ってますから。弦楽オケの曲である〈朱鷺〉ですら入ってますし(笑)。

■交響曲という統合

♪そして、それらの語法が1990年代に〈交響曲〉という形式で統合されるわけですか。

そうですね。〈レイヤー(層)構造〉で作り上げた個々の音楽を、今度はレンガ(楽章)を積み上げる〈ブロック(塊)構造〉で組み立てるわけです。

具体的には、〈朱鷺によせる哀歌〉で試みたストリングス中心のモード(旋法)のクラスターによるスローテンポかつ叙情的な語法は「アダージョ楽章」に収斂し、〈デジタルバード組曲〉のような管楽器やピアノが生み出すアップテンポで軽やかなリズム語法は「スケルツォ楽章」に収斂した。そうすることで、アレグロ楽章やフィナーレ楽章はビート&スピード全開のエンターテインメントに徹することも出来るわけです。

♪ただ、それに伴って、オーケストレイションはいくぶん古典回帰しているように聴こえますが。

そうかも知れません。第1番(カムイチカプ交響曲)は、旋法とリズム、鳥と星、クラスターと対位法、現代音楽的語法とクラシカルな語法…などなど、それまでの80年代に習得した技法の集大成で、一応は現代音楽シーンにも気を使った感じだったんですけど、第2番以降はそういった現代音楽への気遣いがゼロになってしまいましたからね(笑)。

もちろんその萌芽はデビュー作「忘れっぽい天使」にも最初のコンチェルト「天馬効果」にもハッキリあったわけですけど、「交響曲」と題することで古典的な形式への回帰が明確になったということもあります。「番号付き交響曲を書く」というのは、やはり「脱・現代音楽」への強力な、そして後戻り出来ない恐怖の「宣言」ですから。

言って見れば「モード(旋法)とサウンド(音響)」を〈レイヤー構造〉で編み込む80年代様式から、「ビート(律動)とフォーム(形式)」を〈ブロック構造〉で組み立てる90年代様式に自分の中でシフトしたということでしょうか。ある意味では、ハッキリ違う作風になったと言えなくもない。

♪過去の古典的フォーム(形式)に戻る理由は?

デビューした頃「交響曲を書きたい」と言ったら、アカデミックな勉強をしたある作曲家の知人に「なぜ独学のキミが、そんな過去の西洋古典の形式に縛られるような作品を書きたいわけ?」と非難めいた意見をされたことがありました。

でも、交響曲における「アレグロ〜スケルツォ〜アダージョ〜フィナーレ」というような古典的4楽章形式は、決して西洋古典の旧形式じゃないと思うんですよ。だって、起・承・転・結の4コマ漫画のフォームと同じでしょう(笑)。これは、結構普遍的な構成なんです。例えば、「寄席」を考えてみると、最初に落語(アレグロ)でお客を惹き付け、手品や曲芸(スケルツォ)でリラックスさせ、人情噺(アダージョ)でホロリとさせ、最後に真打ちがトリ(フィナーレ)で締める。これはもう、エンターテインメントの構成として普遍性があるとしか言い様がない(笑)

♪交響曲はマンガや寄席と同じであると?(笑)

いや、そう言ってしまうとさすがに語弊がありますけど(笑)。でも、古典的な「形式」として定まっているものは、それなりに合理的な理由があるものですからね。スポーツだってそうでしょう。ボクシングが1ラウンド3分で全15ラウンドというのだって古典形式ですし、野球が1イニング・3アウト・チェンジで全9回で一試合というのだって古典形式です。そう言う形式があるからこそドラマが生まれる。見ている方だって、「序盤戦」だの「中盤の駆け引き」だの「クライマックス」だの「ラストの逆転劇」だの、時間軸上でいろいろな見方ができるわけです。型が全然決まっていなくて、今どこにいて何をやっているか分からない…などという無重力状態では、ドラマの力学が生まれ様もないですからね。

現代音楽の時代は、そういった古典形式から生まれる「お約束」のドラマから逃れるために形式を解体してきたわけですけれど、じゃあ、形式を解体させることでそれ以上のドラマを生み出せたかと言うと、それはNOですよね。とすれば、現代音楽と言うしがらみを解き放った今、調性と同じで古典形式もまた「普遍的なものは普遍的なのだ」と受け入れていいはずです。さらに交響曲第5番というのだって、「運命」をベースにした「交響曲第5番〈運命〉形式」というフォームで作ったっていいじゃないか、と(笑)。

■声そして言葉

♪と言う事は「交響曲第9番〈合唱付き〉形式」もありうるわけでしょうか? でも、そう言えば吉松さんは、合唱や歌曲などは全くと言っていいほどアプローチされていませんよね。

いや、ここだけの話ですが、実はデビュー前後の頃は合唱や歌の曲も幾つか書いていたんです。混声合唱組曲とか児童合唱の組曲とか。歌曲も書きました。ただ、…詳しくは言いたくありませんが…、ちょっと嫌な目に遭いまして、「絶対もう合唱も歌曲も書かない!」と月に誓ったんです(笑)。「来年の今月今夜のこの月を…」という金色夜叉みたいな…(笑)♪でも、モノドラマのシリーズのような舞台作品の試みはされてるじゃないですか。

モノドラマと銘打ったシリーズは「トラウマ氏の一日」(1985)を第一作にして全部で10本ほど作ったんですが、これは独り芝居のようなセリフ劇のバックに「コロス(古代ギリシャ劇の合唱隊)」風にアンサンブルやコーラスが関わる、といった構造の作品です。ですから声楽の作品とはちょっと言い難いですね。丹羽勝海さんという希有のキャラクターを主人公にしたまさに「独り芝居(モノ・ドラマ)」で、セリフ劇の背後に音楽が即興的に聞こえる「シアター・ピース」とでも言うべきでしょうか。このシリーズは、個人的には本当に楽しい仕事だったんですが、これはもう再現不可能という点でデッドエンドですね。その方向でオペラが書けるとも思えないし。♪これからチャレンジするという予定はないんですか?

うーん、どうですかね。声についてはハッキリ劣等感を持ってます(笑)。自分の弱点というか、欠損している部分だと思っていますしね。音楽の原点はやはり「歌」ですから、いかにオーケストラが素晴らしいと言っても「歌にはかなわない」と素直にそう思います。交響曲で百万の音譜を重ねても、歌の1フレーズにはかなわない。「書かない」というよりは、やっぱり「書けない」と言うべきなんでしょうね。

■現代音楽から継いだもの

♪また「現代音楽」の話に戻りますが、吉松さんはデビュー当初からはっきり「アンチ現代音楽」の姿勢を取ってきましたけれど、お話を聞いていると現代音楽あるいは前衛音楽からの影響というのがかなり強力にありますよね。そう言う意味で言うと、確かに、現代音楽家の後を継ぐ「世帯主」になるとはとても言えませんが、現代音楽家の血をかなり濃く受け継ぐ子孫である、ということは間違いないように思えてならないんですが…。

うーん。まあ、ゲンダイオンガク家を勘当された五男くらいの位置かも知れませんね(笑)。オヤジの生き様を徹底的に批判して攻撃して、家を飛び出して、どっかでのたれ死にかと思ったら、ぬけぬけと生きている可愛くない息子という…(笑)

でも、それを言うなら、私はクラシック家というより、自分ではロック家の息子だと思ってます、ポスト・ビートルズ家の七男くらいで(笑)。「4人でバンドを演奏して歌を歌う代わりに、1人で楽譜を書いてオーケストラで鳴らすことにこだわっているプログレッシヴ・ロックの末裔」…という感じですかね(笑)。♪では、父方がゲンダイオンガク家で、母方がプログレッシヴ・ロック家ということで(笑)

「子供は親の背中を見て育つ」と言いますけど、親の尊敬できるところや「ああいう風になりたい」という点を学んで育つだけでなく、親の欠点や異様な習癖を見て「ああいう風にはなりたくない」という学び方もあるわけで。

そういう点では「現代音楽」もまた、立派な私の音楽の「親」だと思っています。彼なくしては私はあり得なかったわけですし。その点では感謝しています。ただし、一時は「親殺し」を考えたほどの深い「怨念」と共に…ですけど(笑)。♪で、これからも調性で生きて行くわけですね。

さあ(笑)。私は〈現代音楽〉の全盛期に無調の泥沼から抜け出すために必死に〈調性回帰〉を訴えたわけですけど、「現代音楽って何?」みたいな時代になってしまった今となっては、「調性があるなんて当たり前じゃないか」になってることも事実ですよね。そうなると、「調性があるかないか」などということにこだわるのは、もはや無意味ですし、そんなことは私の代で終わりにして欲しい、と(笑)。

それから、もうひとつ。むかしは私も、作曲家は「みんな調性回帰すべきだ」と主張していたんですけど、ある人にこう言われたんです。「確かに、無調の現代音楽は聴いて気持ち悪いけど、調性があって才能のない音楽は、もっと聴いて気持ち悪い」(笑)。まさに、言われた通りであって、これは結構ショックでしたね。♪確かに!(笑)

結局、シェーンベルクが創始した十二音主義というのは、「すべての音程を差別なしに等しくあつかう」という点で画期的な技法であるだけでなく、「才能のある者もない者も差別なしに等しく作曲が出来る」という点でも画期的だったんです(爆笑)。

だからこそ「現代音楽」は世界に蔓延した。才能のない作曲家たちにとってはまさに理想的な世界だったんです。その画期的な「共産作曲主義」でもって、才能のない人たちがどんな曲でも書ける理想的な「共産主義世界=現代音楽界」を無血革命で作り上げたのに、これをまた調性の世界に戻してしまったら、才能のある無しは明確に音楽に出てくる。才能のない人は生きられなくなる。これは、まずい、と(笑)。♪えーと、それは本心ですか?それとも皮肉ですか?(笑)

もちろん皮肉です。決まってるじゃないですか(笑)