★作曲の道具たち...1★

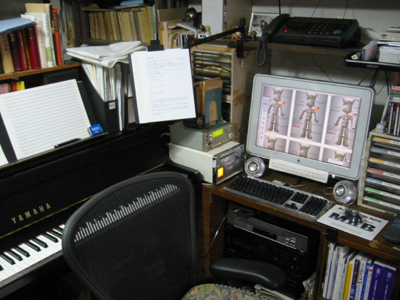

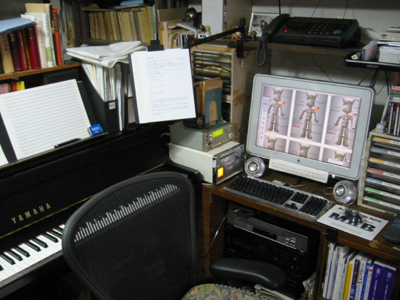

作曲の作業の第一は、まずピアノの前に座ることから始まる。

そして、日々、とにかく頭に浮かんだ楽想、指先からこぼれ落ちる断片を、

ひたすら(とりとめなく)五線紙に書き留めてゆく。

それは、どこか畑にタネをまくのに似ている。

ピアノは、作曲を始めた十代の頃からもっぱら電子ピアノ。

狭い仕事部屋でも入れられるということと、

夜中でもヘッドホンで作業ができる...というのが理由。

(というより、グランドピアノを持てる居住環境になかった、

…というのが正しいかも知れないが)

現在は、YAMAHAのグランタッチ(GDP-1)という機種を使っている。

これは、1997年にピアノ協奏曲(メモ・フローラ)を作曲するに当たって

さすがに電気ピアノじゃコンチェルトは書けないのでは?と思い

なけなしの金をはたいて購入したもの。

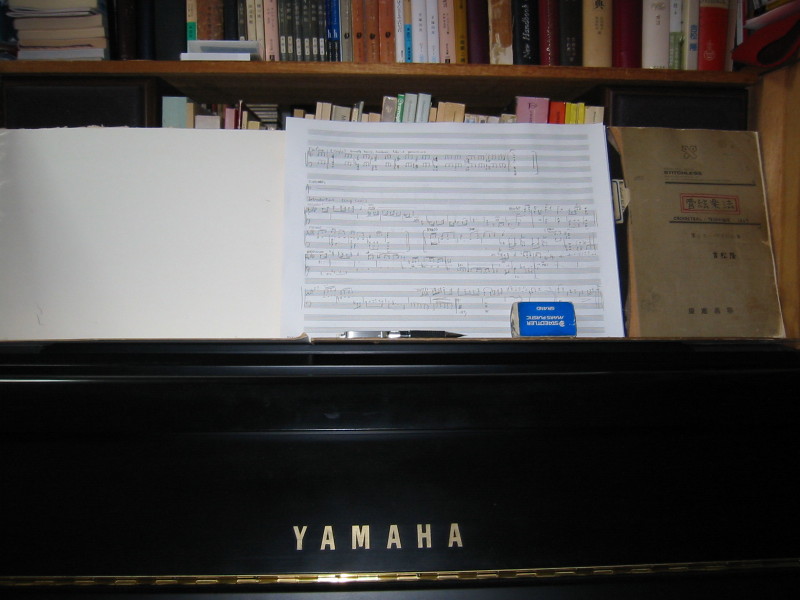

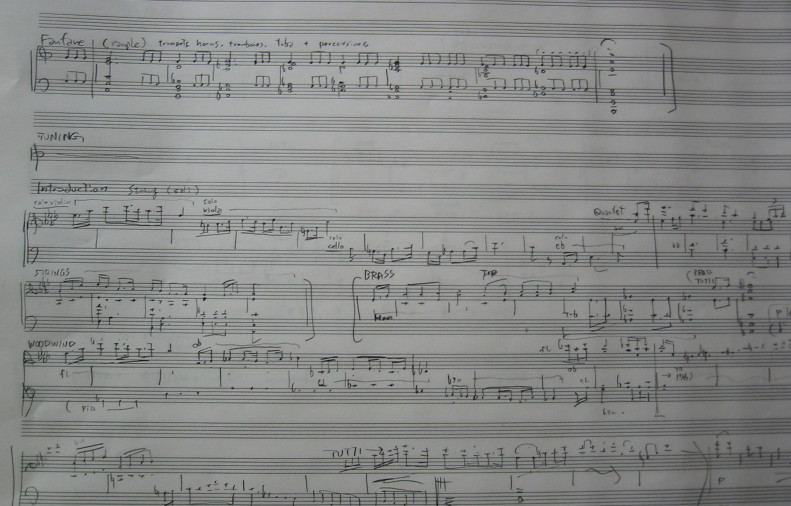

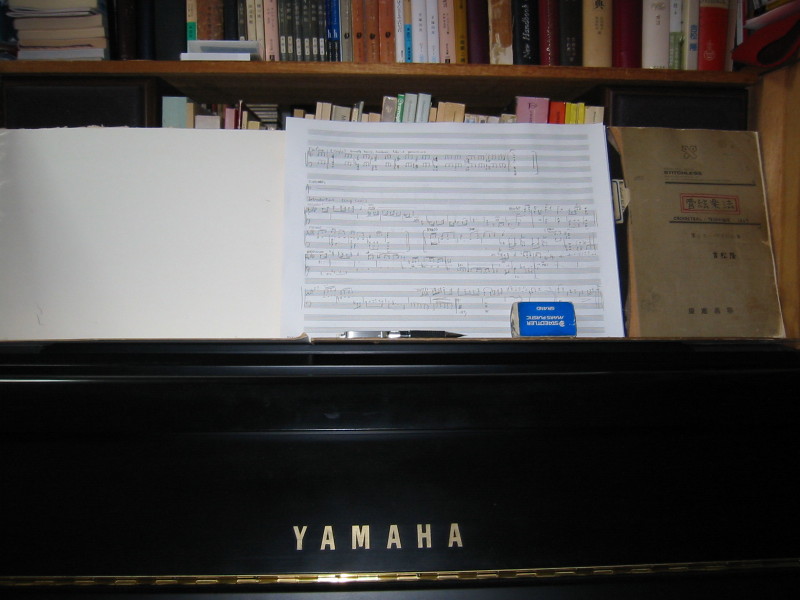

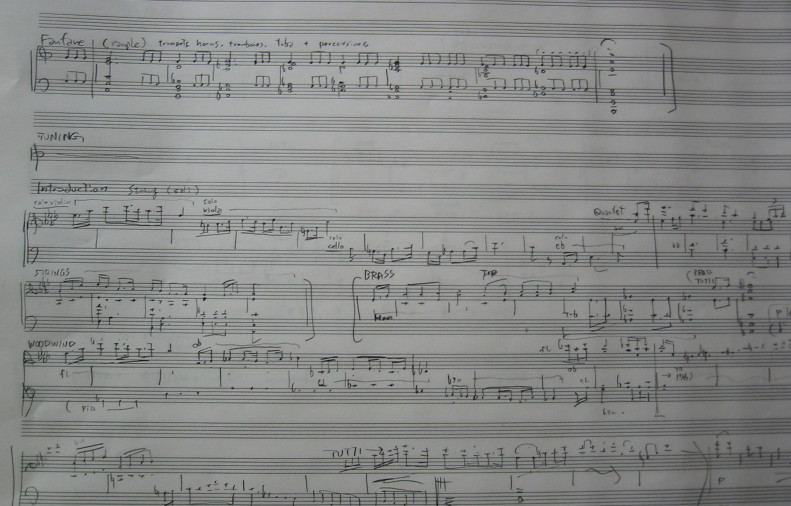

▼作曲の第一段階としてピアノに向かって最初に書いているものは、こんな感じ(写真下)。

スケッチ用の五線紙に、メロディ・ラインやコード進行、リズム

あるいは楽器(時にはイメージとしての言葉や図形)などのイメージや断片を

メモのように書き込んでゆく。

ちなみに、使用している五線紙は、

ECHO TB-18 という、はぎ取り式のB4横組み五線紙。

←こうしてスケッチした楽譜は、

←こうしてスケッチした楽譜は、

楽想別に楽譜棚にためておく。

(これは高校生の時に作った手作りのもの

B4サイズの五線紙を収納できる

)

仕分けは・・・

「ピアノ曲」

「室内楽曲」

「アンサンブル」

「コンチェルト」

「オーケストラ」

「そのほか未定」

「使用済み」・・・ という7段である。

そして、スケッチした楽想がある程度まとまると、

それがどういう編成か(オーケストラ曲かピアノ曲か

アンサンブル曲か)....どんなイメージの音楽か....

なんというタイトルか....全体はどういう構成か.... などを決定し、

具体的な作品として構想し始める。

*

かつて(1990年代まで)は、

ここから手書きスコアへの奮闘が始まったわけだが、

現在では、素材が集まったところで、コンピュータ(Mac)に入力してゆく作業が始まる。

「コンピュータ」というと大げさだが、同じキイボード入力だからピアノと同じ。

作家にとってのワープロ(昔ならタイプライター)のようなものである。

写真上(2003年)のシステム構成は、

Mac G4cube 500Hz(OS 9用)と22インチ液晶ディスプレイ。

これに、デジタル音源(YAMAHA MU2000)がUSB で接続してある。

最大64パート(同時発音数128音)鳴らせるので、3管編成フル・オーケストラの曲でも

作曲のために試しに鳴らしてみるだけならこれ一台でほぼOKである。

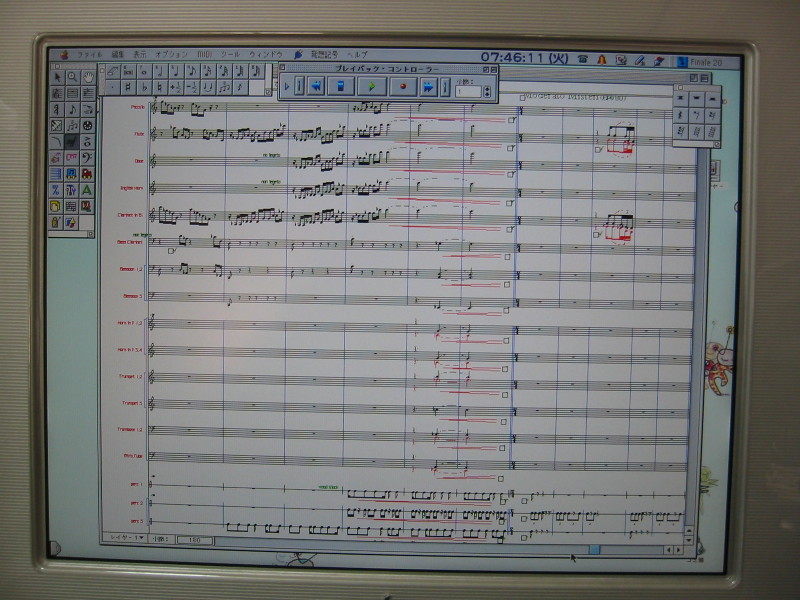

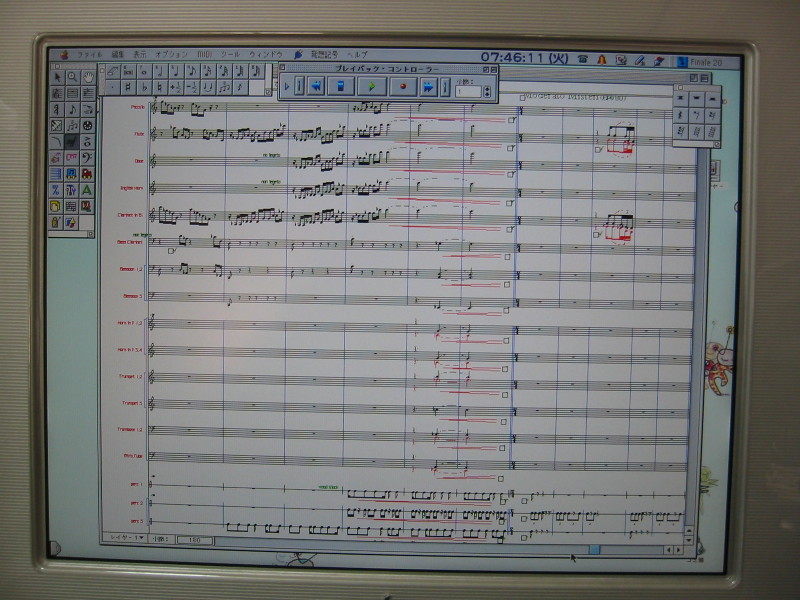

▲作曲している時の画面(写真上)。

使っているのは「フィナーレ(Finale)」という楽譜作成ソフト。

このソフト、楽譜を作成し浄書するのが専門の仕様ながら、

入力した音を即(しかも指定した楽器の音色で)鳴らしてくれるのがなんとも有り難い。

これはもう「楽譜書きを手伝ってくれる助手」と「お抱えのオーケストラ」がいるようなもの。

仕事は早いし文句は言わないし給料もいらないし(笑)、 便利このうえない。

ただし、時々フリーズしたりするのがちょっと難点(意外と気分屋だったりする)なのだが...。

Top

←こうしてスケッチした楽譜は、

←こうしてスケッチした楽譜は、