復刻!世紀末CDノート(1995年版)

復刻!世紀末CDノート(1995年版)

★これは音楽現代誌に1994年1月より連載された「世紀末CDノート」のオリジナル復刻版です。

1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999

第13回:ピアノ、ピアノ、ピアノ甘いか酸っぱいか

第14回:世紀末音楽動物園における異常繁殖ウサギの処理法

第15回:天災と校正ミスと演奏ミスは忘れたころにやってくる

第16回:世界はひとつ。人類はみな兄弟で同じ穴のムジナ。

第17回 作曲家と殺人鬼はお友だち?

第18回:行く河の流れは行ったり来たり

第19回:死んでは花見が出来ないし、さよならだけが人生さ

第20回:マル秘「殺人音楽兵器開発哀史」

第21回:突然CD録音旅行記イギリス編

第22回:暑すぎた夏の夜たちへの回想録

第23回:子供(作品)のケンカ(コンサート)に親(作曲者)が出る

第24回:音楽評論家の不思議なお仕事

第13回:ピアノ、ピアノ、ピアノ甘いか酸っぱいか

私が生まれた時、家にはアップライトの古いピアノがあり、くすんだ黒い色で応接間に横たわっていた。

祖父の代からのそのピアノで、最初に二つ年下の妹がピアノを習い始めた。そして、それを見て自分も弾きたくなったのが、すべての始まりだった。

しかし数年前、あまりに古くなったそのピアノは処分されてなくなり、今はその鍵盤のうちの数本だけが、私の仕事場の棚にポツンと置かれている。

そして、私より先にピアノを始めた妹は、昨年冬、ガンのために先に逝ってしまった。

ピアノ、ピアノ

ピアノ甘いか酸っぱいか

そが上に熱き涙をしたたらせて

ピアノを弾くは

いずこの冬のならひぞや。

そしてこの冬、暖炉の火の中に遠く懐かしい思い出の残影を見ているような、そんなピアノのアルバムに出会った。舘野泉さんの「アイノラのシベリウス」と、田部京子さんの「アンコール!」の二枚である。

*

◆舘野泉「アイノラのシベリウス」(ポニーキャニオン)

舘野泉さんとは数年前、ピアノ雑誌の対談でお会いした。

そもそも私がまだ高校生の頃、初めて行ったピアノのコンサートというのが舘野さんのリサイタル。その時、鳴りやまぬアンコールの拍手に、「もっと聴きたい人はウチにいらしてくれれば弾きます」と舘野さんは舞台上でおっしゃったのだが、まさか....と思って行かなかった。

そこで、対談でお会いした時、「あの後、本当におウチでアンコールのコンサートをやられたんですか?」と二十数年ぶりの疑問を舘野さんにぶつけると、ニコニコ微笑まれながら、「そう。ここでやったんですよ」というご返事。うわあ、あの時付いていけばよかったなあ....と悔やんだが後の祭り。運命の神は前髪だけしかないというのは本当らしい。(来た時すぐつかまないと、後ろ髪はないのである)。

このCDは、フィンランドで長年活躍している舘野さんが、アイノラにあるシベリウス愛用のピアノで小品を演奏した一枚。アイノラは、フィンランドの首都ヘルシンキの郊外ヤルヴェンパーの静かな林の中にポツンと建つ山荘で、シベリウスは三十代の後半から亡くなるまでここを住み家としていた。

実は、私は作曲家としてデビューする以前、シベリウスへの信奉が高じて飛行機恐怖症にもかかわらずフィンランドまで行った過去があり、このアイノラにも入り込んでこのピアノを弾かせてもらったことがあるのである。(その節は管理人さん、ありがとうございました)。

そんなわけで、シベリウスの愛らしいピアノ小品(中には最晩年の「五つのスケッチ」 op.114 などいう逸品もある)ばかりを舘野さんがアイノラのピアノで録音したこのCDは、ファンとしては垂涎・狂喜の、永らく家宝にしたくなる一枚なのである。

ここには、巨大なコンサート・ホールで大勢の聴衆を前に最高機能を見せ付けるように鳴るピアノではなく、家庭的な静かな空間で本当に音楽を愛する人々に囲まれて幸福な鳴り方をするピアノがある。

対談の時は、「本当はシベリウスみたいな北方系の音楽ばかりじゃなくて、南方系のハデな音楽も好きなんですけどね」とクスクス笑いながらおっしゃっていた舘野さんだが、素敵な音楽が静かなたたずまいで大気のように存在する。それこそが私の好きな舘野さんの「音楽」である。

*

◆田部京子「アンコール!」(デンオン)

もう一人のピアニスト田部京子さんは、まだ二十代の若いピアニストだが、デビュー以来、メンデルスゾーンの「無言歌集」、シューベルトの「ソナタ第二一番」、などという奇妙な歩の進め方でCDを出している不思議なお嬢さん。

今度一緒に仕事することになって最近お会いしたのだが、ポワとした淡い感じながら芯のクッキリした女性で、ご自身で弾かれる音楽と実に一体化している。細身ながらパクパクとよく食べる人でもあり、「よく食べるので、タベさん」と担当氏がクスクス笑いながら耳打ちする。

田部さんのCDを最初に聴いた時に舘野さんを思い浮かべたのは、舘野さんもシューベルト晩年のピアノ・ソナタ集(私の大好きな名盤)というアルバムで第二一番を弾いていたせいだろうか。鮮やかな技巧で強音を出したり、眉間にシワをよせて弱音を作ったりしがちなピアニストの中にあって、冬の暖炉の前で温かく人一人分の音楽を紡ぐような姿勢が、よく似ているような気がしたのである。

それにしても詩的な音楽を紡ぐ人である。「音」がきれいというピアニストは多々いるが、「歌」がきれいというピアニストは少ない。その貴重な資質をこの人は持っていて、全く気負いのないまま静かに詩を読むように音楽を歌ってゆく。

幾多の国際コンクールを制覇しているので技術的には古典でも現代ものでも何でも弾けるのだろうが、やはりその資質ゆえに「田部さん向きの曲」というのが歴然とあって、ショパンやベートーヴェンをバンバン弾くのはちょっと似合わないような気がする。その点メンデルスゾーンとシューベルトは、よくも選んだりの逸品である。

アンコール・ピース・サイズの小品を集めた新しいCDも、メンデルスゾーンやリスト、ショパン、シューベルトあるいはブラームスなどの渋い小品に、グリフィスとかモシュコフスキーあるいはリャードフやバラキレフなどといった無名に近い小品を配した不思議な小曲集で、いかにも田部さんらしい。

「シベリウスを弾いてみたら?」と薦めると「あ、時々そう言われます。フォーレなんかも似合うんじゃないかって」とのこと。それなら、ブラームスの晩年の小品やグリーク、そうそうドヴォルザークなんかもいいかも知れない、などと担当氏や私が欲張って並べ立てるのを、彼女は静かにニコニコしながら聞いている。私の曲も気に入ってくれて、近い将来弾いてもらうことになっているのだが、さてどんな音楽が聴けるのだろう?

たくさんの素敵な聴衆を得て、素敵に育って欲しいピアニストの一人である。

(注:冒頭の詩は、もちろん佐藤春夫の有名な詩の変奏。原詩では「ピアノ」ではなくて「サンマ」です。念のため)

第14回:世紀末音楽動物園における異常繁殖ウサギの処理法

本格的な世紀末を向かえて最近変な作曲家(人のことはいえないが)が多い。一昔前なら、現代の作曲家といったらシェーンベルク〜ウェーベルン〜シュトックハウゼンなんかの延長線に何かを創ろうとするスカタンと相場は決まっていたのだが、最近はチト違う。ジャズやロックの延長線上に現代の音楽を位置させるという、私に言わせれば一応「正常な感覚」を持った作曲家がなぜか現代の音楽界にボチボチ出てきているようなのだ。

かつては、こんなことはなかった。というのも、ちょっと楽譜が読めてシャレた曲のひとつでも書ける音楽の才能があったら、その才能をガラクタ前衛音楽が渦巻くクラシック界で発揮しようなどというのは愚の骨頂。ポピュラー界の特にロックや環境音楽で充分活躍し金儲けが出来るのだから、ちょっと才覚を表わせば業界からヒッコ抜かれ、誰も貧乏臭いクラシック界などに残りやしなかった。逆に、現代音楽の作曲家にまで身を落とすには相当音楽の才能と運がない筋金入りの人間粗大ゴミ(人のことはいえないが)である必要があったのである。

そう、ちょっと考えてみれば分かるのだが、音楽は決して金にならない仕事ではない。思いついた鼻歌を8ビートに乗せて三つか四つの和音をくっ付けたものを売って、それが千売れれば千倍に、百万売れれば百万倍になるのである。

こんな単純な仕掛けの商売は他にない。二十年かけて合唱付き交響曲を書いて巨大スコアにでっちあげても、二十分で鼻歌まじりに創った歌をテープに録音して誰かに採譜し編曲してもらっても、同じ「一曲」。総勢数百人のオーケストラとコーラスと声楽家がリハーサルに数ケ月かけて作った音楽も、ギター一本でスタジオに現れて歌ったものを録音操作で仕上げた音楽も、録音されてCDとして市場に出れば同じ「一枚」なのである。

これは凄い構造である。確かに、交響曲も演歌もネコの歌もCD化されて「同じ一枚」になり同じ値段になるというのは、いかなるジャンルでも達成しえなかった感動的なまでの「共産主義的博愛平等主義」だ。それは例えて言えば、ダイヤモンド一ケも鉄の固まり一ケも川原の小石一ケも、パックされて「同じ百グラム」になったら同じ値段、というほど凄いことなのだ。ジャンボ・ジェット機も軽自動車も子供の三輪車も「同じ一台」なら同じ値段。マツタケもシイタケもナメコも「同じ一本」なら同じ値段。これは凄い。買う方からしたら天国ではないか。

ところが、これは作る方からすれば当然ながら地獄である。三十年もののワインもコカコーラも「同じ一本」が同じ値段なら、ワイン会社など一瞬にして倒産してしまうし、ダイヤモンドほじくってもきれいな川原の小石を拾っても同じ一ケ百円なら、誰もダイヤモンドなんか堀りやしない。ゾウもウサギも「同じ一匹」なら一日に食べさせるエサの量は同じ、などと決められた動物園ではゾウは餓死してウサギが大量繁殖するのは自明の理だし、ていねいに作られた日本酒純米大吟醸の逸品と、水に砂糖とアルコール入れた三流酒が「同じ一本」だなどと言われたら泣いてしまう。

だからどうすべきだ、とは言う気もない。ただ、この構造ゆえにある種の音楽が異常繁殖し、ある種の音楽が絶滅した、という事実があるだけだ。

そもそも芸術ぶった西欧クラシック音楽だって、元はと言えば貴族社会と都市型社会の狭間に生まれたアダ花。人の集まる都市に劇場というメディアを作って数千人に「同じ一舞台」を見せる構造で発達し異常繁殖したウサギにすぎない。それが今世紀になってから「劇場」の代わりに「放送」や「レコード」いうメディアが出来、「同じ一録音」を数千万人や数億人が聴くという構造になって新たに異常繁殖したレミングの群れに駆逐された。それだけの話なのだ。

*

それが最近、「音楽」を現代の音楽というジャンルで再びやろうとする阿呆が(人のことはいえないが)戻ってきたというのは、この決定的な「博愛平等主義」が世紀末を向かえて少々地崩れを起こしているということなのだろうか?

まあ、ひとつはロック界がかつてほど肥沃な地でなくなったことも原因なのだろう。一九七○年代までなら疑いなくロック・ミュージシャンになったような連中が、現代の音楽というジャンルで作曲家をやっているのを見聞きすると(人のことはいえないが)、つくづくそう思う。

特にイギリスでこの傾向が顕著で、ポスト・マイケル・ナイマン風のバンド・ミュージックに未来の音楽を聴くかのようなスティーヴ・マートランドや、ミニマル音楽のロック風でポップな展開形を試みるグラハム・フィットキンなどはまだ三十代。

アメリカにも、珍オペラ「ヴェルサイユの幽霊」を当てた大家コリリアーノや、もはや中堅というべきハリウッドのマイナー映画風ミニマリストのジョン・アダムスを始め、現代音楽をチューインガム風ポップ・モダンにまで昇華させた若手マイケル・トークや、ジャズ系アメリカン・コミックと言いたくなるような変幻自在の音楽を書くポール・シェーンフィールドなど、一昔前の「現代音楽」の脈絡からは説明の出来ないような訳の分からない才能が輩出している。

もちろん、いまだに現代音楽の尾っぽを引きずって汚い音を書いているスカタンも絶滅したわけではないのだが、まあ、ひところの絶望状態よりはいくぶんマシな失望状態になった、というところだろうか。

しかし、こういう才能は、一昔前なら絶対ロックのプレイヤーとしてデビューしたはずで、うまくいけばゴールド・ディスクを生んで巨万の富を手にするも夢ではなかったはずなのだが、時代が悪かった。まあ、ご愁傷さま(人のことはいえないが)としか言い様がない。

お互いがんばろうね。

*

◆グラハム・フィットキン「ハード・フェアリー」(アーゴ/ポリドール)

な、なんじゃこれは?

◆スティーヴ・マートランド「パトロール」(カタリスト/BMGビクター)

な、な、なんじゃこれは?

*

追伸

最近イギリスでは、いわゆる現代音楽風で無調の臭〜い新作を初演すると、「汚ねえ音楽を聴かせンな!」と叫んで舞台に手製爆弾を投げつける「現代音楽テロ」があるそうな。

いいなあ。お互いがんばろうね。

第15回:天災と校正ミスと演奏ミスは忘れたころにやってくる

前回のこの連載(2月号)で、ちょっと大きな校正ミス(詳しくは訂正記事参照)をやられてしまった。いうなれば、ソナタを初演したらパート譜のミスで、第2主題の2ページ分が展開部途中の2ページと入れ替わってしまった、というようなもの。初演を聴いて「曲の構成がおかしい失敗作」と酷評されても、「あれ、ぜ〜んぜん気が付かなかったなあ」と言われても、ちょっと悲しいものがある。

人の悪い知人は「ジグソー・パズルみたいに、どことどこがつながって元の文になるのか、組み合わせて楽しめるじゃない」とか、「順序がとっちらかったくらいじゃ、あんたの駄文はビクともしないから大丈夫」と皮肉るのだが、これこそ忘れたころにやってきた天災に違いない、と自分の日頃の行いを棚にあげて頭を抱えていた次第。

ところがそこへ、一月十七日のあの阪神大震災である。つい数ケ月前に行ったばかりのあの神戸の町が、見るも無残に崩れ、燃えている映像には心底驚いた。そして、家を潰され全財産を失った人が、「家の下敷きになって命を失った人のことを思えば、生きているだけで幸せです」と語っていたのには泣かされた。

なるほど、日本の真の美しさは、戦後土建屋たちによって破壊されてしまった国土でも、インチキ民主主義のはびこる政治でも、ただ貪欲なだけの下品な経済体質でも、金に媚び片寄った文化でもなく、こういう普通の「人」の品性そのものにあったのだなあ、とジーンと感慨にふけってしまったのである。

これは紛れもなく宗教である。「神の子でありながら十字架にかけられて亡くなったイエスに比べれば、現世の自分の不幸など何でもない」という思考に近い聖なる品性であり、見事なまでに抑制された高度な倫理の域に達している。

私の好きな映画「マイ・ライフ・アズ・ア・ドッグ」の中で、主人公の少年は不幸があるたびに「数日分の食料しかないのに宇宙に打ち上げられてしまったライカ犬に比べれば、ぼくの人生の不幸なんかたいしたことではない」とつぶやくのだが、その崇高なまでの澄んだ人生観を思いだす。

そう、この際「地震で家を失ったり、住んでいるマンションにヒビが入っていつ倒壊するか分からないというような罹災者の方々のの苦労を思えば、駄文が校正ミスされることくらいなんでもない。書けるだけで幸せではないか!」。(ここ、感動的な音楽で盛り上がる。)

そう思って、今回の原稿料はすべて義援金として寄付させていただくことにし、銀行と郵便局に行ってさっそく送金してしまった。(ちなみに義援金の宛先は、「日本赤十字社」が「郵便振替口座00170

- 6 - 1020」で、各銀行にも日本赤十字社兵庫県地震災害宛て義援金の口座がある。そうそう、こういう時に必ず「テメーら募金しろ!」と叫んでチャリティ・コンサートをやる泉谷しげるの傲慢ぶった「照れ」が私は好きだ。)

しかし、この未曾有の事態に、一体どんな音楽が意味を持つだろう?と考えていたら、空しくなった。昨年、妹をガンで失った時に両親や自分や妹の夫や子供たちを襲った凄まじい悲しみと混乱とが今、五千倍以上になって数十万人の人の上に襲いかかっている(原稿を書いている時点で犠牲者五千百二名)のだと想像するだけで、その負のエネルギーの巨大さに気が遠くなる。

こんな時、音楽は無益である。それ以上にこんな駄文は無益である。そうと分かっていて書く。そんな錯乱した思考で選んだのが今回の2枚である。

*

◆チャイコフスキー「交響曲第5番」ほか(小沢征爾指揮ベルリン・フィル:グラモフォン)

このCD、後半に入っている大序曲「1812年」の232小節め(8分54秒あたり)で、ホルンが不協和音を鳴らしている大ポカ入り。こういうのを弘法も筆の誤りというのか、あるいは最近のベルリン・フィルならやりかねんというのか、難しいところ。

ま、言ってみれば、高級料亭に入ったら料理に髪の毛が入っていた、というような感じだが、さて、こんな時に客はどうするものなのだろう?「こんなものが食えるか!」と叫んでテーブルをひっくり返すか、あるいは「人間なんだから誰でも間違いはあるさ」と大人ぶるか、黙ってハシを置いて店を出て行き、二度と来なくなるか。

いや、これも当分は「寒空の下で暖かいものを食べられずに苦労なさっている罹災者の方々に比べれば、料理に髪の毛が入っていたくらい何でもない」という思考が正しいのかも知れない。むしろ話のネタになったので、ありがとうと手を合わせてしまおう。

しかし、編集してCDになるまで誰も気付かなかったのが不思議。

*

◆ベートーヴェン「ピアノ協奏曲(ヴァイオリン協奏曲のピアノ版)」(ロンドン)

続くCDは、演奏ミスではなく立派な「故意」の一枚。なにしろ、あのヴァイオリン協奏曲の聞き慣れた序奏が長々と続いた後、さて独奏ヴァイオリンがおもむろに登場!と思いきや、聴こえてくるのはポロンポロンというピアノの音なのだ。

「だ、誰だ?ヴァイオリニストと間違えてピアニストを呼んじまったのは!」と思わず叫びそうになるが、これがなんと、ベートーヴェン先生のヴァイオリン協奏曲ニ長調を作曲者自身が真面目に編曲したピアノ協奏曲。別に本邦初公開の珍品というわけではないが、これだけ堂々と自然に弾き切ってしまう確信犯の姿勢が凄い。ドラマチックながらいささか重たい原曲が、不思議なまでに軽やかに飛翔する音楽に生まれ変わってしまった、という印象だ。

若手のピアニスト、ムストネンのこの爽快な試みは、馴染みの老練の客に新ネタ料理を出す若い板前のようで小気味いい。ただ、今回のアルバムでは、ベートーヴェンの酒蒸しは意外な叙情性が浮き出たなかなかのアッサリ味でおいしかったけど、後半に収録されたバッハの煮付け(これも、バッハのヴァイオリン協奏曲を作曲者自身がピアノ協奏曲に編曲したもの)は今いち味がしっくり馴染んでいない、という感じではあったが。

ま、しかし、一度や二度、客に皿ごと投げつけられても、それも修業のうちだろう。もっともっと奇妙で斬新な料理を試みて欲しい。私は気に入った。

第16回:世界はひとつ。人類はみな兄弟で同じ穴のムジナ。

某月某日。カナダから来たという音楽評論家氏にインタビューを受けた。

「日本の音楽界の現状について」とか「来たるべき二十一世紀における作曲家の役割りについて」などという質問要項を事前にもらったのだが、私にそんなことを聞くのは、明治神宮のモグラに「阪神大震災の被害状況」を聞いたりするようなもの。

そこでというわけでもないが、インタビューは「実は先月、FMの音楽番組でグレン・グールドの特集をやったばかりなんですよ」という、全然日本の音楽界の現状とはほど遠い話から始まった。

この番組、グールド演奏の「ゴールドベルク変奏曲」をかけている本番中の放送局に霊界からグールドが電話をかけてきて、番組のパーソナリティーと私がそれにインタビューするというトンでもない企画。どうせ誰も聴いてないないもんね、とばかりに架空インタビューをでっちあげ、台本は私が書いたのであった。

ところが、ケラケラ笑いながら面白そうにその話を聞いていた当の評論家氏、「実はワタシ、トロントでグールドと同じアパートメントに住んでいたのデス」と言い出したから驚いた。彼はグールドとは友人で、「彼は本当に実にトンでもない時間に電話をかけてくるのデス」と言うのだからたまらない。

うーん、世界は狭い。人類はみな兄弟。

「で、次はダレに霊界インタビューするんデスか?」というので、「次回はシベリウスで、これは宮沢賢治という詩人とのからみ。後は、美食クラブのロッシーニとか、切り裂きジャックとシャーロック・ホームズのいるロンドンにおけるエルガーとか、ムソルグスキーがアル中で死んだ病院の看護婦へのインタビューとか、変な企画たててるんですよ」と、構想中のものまでバラしてしまった。

ワハハワハワハと大笑いの評論家氏、それでも職業意識は忘れず、その後きちんと「日本は自国の伝統的音楽を教育の中にどれくらい取り入れているのか?」とか「日本の聴衆は現代音楽を好んで聴くか?」とか「作曲家として貴方はどんな活動をし、国家はそれをどのくらい援助しているか?」とかの質問をされたのだが、さて、私がそれに何と答えたのか、実はさっぱり記憶がないのである。

で、海外から「日本には現代音楽を聴くとヌカミソが腐る、というコトワザがある」とか、「家系から作曲家を出すとその家は村八分になる」とかいうような日本に関する奇妙なデマが乱れとんできたら、その情報源はたぶん私です。すみません。

*

某月某日。FM東京で土曜日の真夜中の3時からやっている不思議な音楽番組「トランス・ワールド・ミュージック・ウェイズ」に出演する。

今回は「銀河鉄道シンフォニー」と題して、前述のようにシベリウスの音楽と宮沢賢治の文学の共通項を探る試み。具体的にはシベリウスの「交響曲第6番」をCDで聴きながら宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」を朗読(読み手は番組のパーソナリティの田中美登里さん)し、そのシンクロする宇宙の妙を観賞する1時間。

なにしろ不思議なことにこの二つの作品、創られたのがほとんど同じころ(第6が1923年、銀河鉄道の初稿が1924年)で、共にすぐ下の弟妹を亡くした直後(1922年に、シベリウスは弟クリスチャンを、賢治は妹トシを亡くしている)の作。しかも両作品ともその後の傷心旅行の途上で構想され、叙情的な美しさと死の暗さを漂わせたトーンが作品の基盤をなし、夜汽車を思わせるようなリズムが全編を貫いているところまで似ているのである。

この二つを並べて聴いてみると、物語の筋や登場する人物たち(主人公ジョバンニ、親友カムパネルラ、銀河鉄道の登場、プリオシン海岸、客船の事故で水死した姉と妹、南十字で歌われるハレルヤ、最後の別れのシーン)までが何もかもピッタリあつらえたようにシンクロするのだから驚いてしまう。

特に、切ないメロディが疾走する第4楽章の音楽と、親友との思わぬ別れに泣きながら走るジョバンニの悲しみとがシンクロするのは強力。何度聴いても、何度読んでも、ここで泣けて泣けてたまらないのである。

*

某月某日。夜ラジオを聴いていたら、NHKのFM「クラシック・リクエスト」という番組で私の交響曲(ちなみに第2番)を放送していた。

それはそれでいいのだが、番組の女性アシスタント嬢、「この方、文章と音楽とイメージが違うんですよねー」とおっしゃる。「書いてるオカシな文章と、作曲しているステキな音楽が一致しない。同姓同名の違う人なのかしら?」と思ったくらいなのだそうだが、横でそれを聴いていた男性パーソナリティ氏(ちなみに指揮者の大友直人さん)、「いや、作曲者の人格と作品とは別と考えた方がいいんじゃないでしょうか?」とものすごいフォロー。

うーん。実は交響曲はヨシマツ1号が書いていて、文章はヨシマツ2号が書いているのかも知れない。人前に出るときはヨシマツ3号に服を着せて送り出し、本体のヨシマツ4号はお酒を飲んで寝ているのかも。

しかし、脳だって右と左と二つあるのだ。「二重人格・三重人格はアタリマエ!」ではないか。(そ、それじゃ幼女誘拐殺人犯のMくんだよ!)

*

◆レハール 喜歌劇「メリー・ウィドウ」(ガーディナー指揮ウィーン・フィル:グラモフォン)

そんなわけで今回は、人類みな兄弟で多重人格の時代の、国際色豊かな新しい名盤を紹介しよう。(ど、どういう脈絡なんだろ?)

なにしろ、ウィーンの作曲家の名作オペレッタを、イギリスの指揮者が天下の名門ウィーン・フィルでやる(ウィーン・フィルにとっては初録音とか)だけでも面白いのに、ハンナ未亡人がアメリカ人で恋人のダニロ伯爵がデンマーク人、色男カミーユがドイツ人、ツェータ男爵がイギリス人でその妻ヴァランシェンヌがアメリカ人、という組み合わせ。この配役の妙が実に現代的で楽しい。聴き出したらなぜか止らない一枚である。

◆パガニーニ「24のカプリッチオ」(Vn:トゥルバン:キング)

もう一枚は、パガニーニの有名な独奏ヴァイオリン曲集に、シューマンがなんとピアノ伴奏を付けてしまったという不思議なCD。

演奏はいまいちだが、このミスマッチの世界はすごい。だって、頭の中にパガニーニとシューマンがいたら、これは最強の二重人格ではないか!

第17回 作曲家と殺人鬼はお友だち?

ある「特殊な職種」で、そのAクラスには男性のみが燦然と名を連ね、しかもそのほとんどが白人。アフリカ系やアジア系など有色人種はBクラス以下にしか存在せず、女性にいたっては特殊な例外を除いてほとんどいない。さて、これは何でしょう?

「クラシックの作曲家」?。確かに、同じ芸術家でも文学や美術のジャンルに比べて、作曲家は妙に人種と性別の格差がある。しかし、ここでの答えはチト違う。実はこの特殊な職種、「連続殺人犯」なのである。

もちろん、金品を盗むために殺すとか、恨んでいる人間を殺すとかの「理由」がある殺人は、人種差や性差にあまり関係ない。しかし、最近話題の「FBI心理分析官」のプロファイリング(事件の概要や現場に残された証拠などから、犯人のプロフィールを推理する技術)によると、純粋に「快楽」のために殺人を行うのは、なぜか男。それも中流以上の家庭に生まれ育った中程度以上の知能を持った白人の男性が多いそうなのである。

確かに、私の手元にある「殺人鬼紳士録」(おいおい、なんで作曲家がそんなもん持ってるんだっての!)によると、古典派の青髭ジル・ドレ侯爵やドラキュラ伝説の祖である串刺し公ブラド・ツェペシュ、サディストの教祖マルキ・ド・サドに始まり、ロマン派の開祖であるロンドンの切り裂きジャック、後期ロマン派の「デュッセルドルフの悪魔」ペーター・キュルテンなどなど、確かにこの条件をクリアする。

近・現代でも、五三人の少年少女を殺したロシアの殺人鬼チカチーロ、十三人の女性を殺したヨークシャーの切り裂き魔サトクリフ、テキサス大学の塔の上から十八人をライフルで射殺したホイットマンなどなどいずれもピタリ。一見多そうに思える低所得層の有色人種ほど、意外といないのである。

そして、女性も少ない。残酷な君主として知られたカテリーヌ・ド・メディチや中国の則天武后、若い女性の血をしぼった若返り風呂を愛好したエリザベート・バートリや沼地の殺人者マイラ・ヒンドレーなど何人かはいるのだが、数の上でもスケールの点でも、とても男性には太刀打ち出来ない。(そんなもん、太刀打ちできなくてもいいわい!)

と、ここで「連続殺人鬼」の話を始めたのは、どうもこの殺人鬼の系譜が「作曲家」の系譜に似ているような気がしてならないからだ。(おいおい!)

クラシックの作曲家の系譜も、なぜか異様なまでに男性に片寄っている。そう言うと、「女性の社会的進出を拒む風潮」によって音楽の才能のある女性が作曲家になれなかったのだ、という「性差別」に転嫁したがる人が出てくるが、では女性が連続殺人鬼にならないのも何らかの社会的性差別なんだろうか?

例えば、犯罪心理学では、「殺人」という特別な攻撃欲が男性だけに偏向して存在している理由を、次のように解析している。

いわく「殺人に向かう〈攻撃欲〉は、〈性欲〉や〈食欲〉と同じく脳の深奥部にあり、どれか一つを興奮させると別の欲情の興奮を喚起することがある。そして、脊椎動物におけるオスの〈性欲動〉は、ナワバリから他のオスを追い出しメスの抵抗を排除する形で行われるので、〈攻撃欲動〉と結合しやすい」

つまり、動物におけるオスは、「自分のナワバリの確保」をし、そのために「他のオスの排除」をし、最終的には「メスの抵抗の排除」をしてから「性行為」をする、という一連の行動を「性行動」として行う。ゆえに、それが「攻撃欲」に誤って転化されると、ケンカや戦争や破壊活動および女性への加害行動に向く、というのである。

一方、言うまでもなくメスの性行動はこれとは全然違う。同じ種族保存の行為でも、オスが多分に「自己破壊」的な行動をとる傾向があるのに対して、メスは母体と胎児を保護する「自己保存」に向く。

もちろん表層をつくろった社会生活を営んでいる分には、こんな本能的で原初的な性差は出てこない。しかし、知性や感性のギリギリの臨界まで踏み込む特殊で異常な行動(つまり戦争や犯罪や芸術活動ですね)をとった場合はこの性差が前面に出てくる、というわけである。

つまり、人間の行動に決定的な性差がある場合、そこには性行動パターンに関わる理由が存在する可能性があるのである。

そこで、こういう疑問が出てくる。

「作曲家という職種に奇妙な性差があるのは、作曲という行為が、オスの性行動に基づく攻撃欲や空間の確保、および自己破壊の本能などと密接に関わっているからではないだろうか?」(おいおい!)

簡単に言えば、「作曲家と連続殺人鬼は実は同類なのではなかろうか?」というのが、私が今回到達した怖るべき仮説だったりするのである。(おいおいおい!)

ただし、誤解されないように言っておくが(充分誤解されとるぞ!)、連続殺人鬼における「攻撃欲」は、あくまでも「ファンタジー」なのだそうで、恐竜のように考えなしで「いきなりガブリ」とやっているのではないらしい。頭の中で他人や女性や子供を攻撃する空想が肥大し、その方法が微にいり細にいり明確化し、強迫観念にまで高められて犯行に及ぶのらしい。

ところがこれは、交響曲などを書く時の手順とまったく同じなのである。なにしろ、頭の中で音を組み立てて行く空想が肥大し、その方法が微にいり細にいり明確化し、強迫観念にまで高められて犯行に、もとい、作曲に及ぶのだから。

いやあ、まいったな、である。

ちなみにFBIのプロファイリングによると、私のような「男性で専門職(作曲家)で大学を中退していて、一人で行動するパターンが多く独り暮らしで、たいして金がなく車も持たず、人付き合いのよさそうな外向的な性格に見えて、実はストレスや恨みをためている内向的性格」は、連続殺人鬼の素質充分なのだとか。ほっといてちょうだい!

*

◆マーラー交響曲第6番「悲劇的」(ブーレーズ指揮ウィーン・フィル:グラモフォン)

秩序型変態連続殺人鬼の素質充分のマーラー先生の一番猟奇的な殺人事件を、犯罪分析学の権威ブーレーズ刑事が分析した一枚。

しかし、せっかくの猟奇事件なのに、こんなに明晰に分析し過ぎてはつまらない。やっぱりここは江戸川乱歩か横溝正史ばりにオドロオドロしく行きたい。

◆ブーレーズ・コンダクツ・ウエーベルン(グラモフォン)

うーん。こういうCDを聴くと、誰か殺したくなるな。

作曲家は......、死んでるか。

じゃあ、指揮者だ。

第18回:行く河の流れは行ったり来たり

某月某日:NHK・TVの「クローズアップ現代」という番組の「現代日本におけるラップ・ミュージックの流行を考える」という回に出演する。

番組のディレクター氏が取材に来たので、クラシックが古典派〜ロマン派〜近代という進化の果てに、シェーンベルクのシュプレッヒ・シュティンメ(音程がなく、リズムだけで歌うようにしゃべる唱法)を生んだように、ポップスも5音音階からブルースやニュー・ミュージックを経てラップ(これも音程がなく、リズムにのってしゃべるだけの音楽)に至ったのは歴史の必然じゃないんですか....と適当なことを言ったら、それをテレビで説明して下さいと言うことになってしまったのである。

結局、スタジオでピアノを弾きながら、幾つかの譜例を元に音楽の進化のパターンを解説したのだが、クラシックの作曲家という紹介にもかかわらず、私がピアノで弾いたのは吉田拓郎と山下達郎とドリームス・カム・トゥルーというトンでもないラインナップ。

で、前述の強引な持論を開陳した挙げ句に、「クラシックもシェーンベルクが出て壊れちゃったんですから、ポップスもラップが出たんじゃあもう長くないんじゃないですか」、とハルマゲドンの予言までしたのだから、気分はほとんど教祖さま。

最後は「地下鉄サリン事件をラップで歌ったら、サリン・ラップですね」という軽いジョークでシメたかったのだが、これはボツ。残念。(こら!アンタは全国数千万人の視聴者が怖くないのか?)

*

某月某日:NHK・FMの「ベスト・オブ・クラシック」という番組に生出演する。

今回は「室内楽の魅力のすべて」と題するシリーズで、スタジオに若手演奏家を呼んで生演奏を生放送し、横でそれを解説するシリーズの第3夜め。この日は、ギターの福田進一さんを中心に、ソプラノの蒲原史子さんと弦楽四重奏のみなさんのご出演。

福田さんは私とほぼ同世代で、十代始めにギターを手にしてビートルズやフォークを弾き、コード・ネームを一生懸命憶えた世代。おかげで放送の中での小対談では昔話に花が咲き、最後はアンコールに私のギター小品を弾いてくれて大団円。

しかし、なにしろ生放送なので、突然何をしゃべり出しても「ピー」は入れられないはず。うーん。そうなると、なんか変なコト言いたいというテロ意識(?)がムラムラとわいてくる。(こら!アンタは全国数百万人の聴取者が怖くないのか?)

*

某月某日:ソヴィエト時代にレニングラードで演奏された私の「朱鷺によせる哀歌」の演奏使用料がロシアからJASRAC(日本音楽著作権協会)経由で送られてきた。

その金額が、なんと「7円」。

しかし、一体どうやったらこんな金額が送金できるのだろう?

おかげでその晩は、その7円がサンクト・ペテルブルクからモスクワに出てきて、シベリアを横断しオホーツク海を渡り、丸4年かかって日本に歩いて来る夢を見て、うなされてしまった。

*

某月某日:声楽家の丹羽勝海さんが主催する「あぽろんの会」のコンサートで初演する音楽ドラマ「スプラッター氏の怖い話」をようやく書き上げる。

トイレの上から老婆の幽霊がのぞく学校の怪談やら、アフリカの奥地で探検隊長の身体にピグミーの人面瘡が出来る話やら、3つの願い事をかなえる猿の手で死んだ息子を墓場から呼び戻す話やら、怖い話が全4篇。

コンサートでは、前半に旧作できれいなメロディのあるものを「きれいな歌」として並べ、後半がこの「こわい話」という私の音楽ばかりの一夜。バラエティがあっていいでしょ、と企画したのだが、「両方とも同じ作曲家が書いたというのがコワイ」と言われてしまった。どうやら私は、性格だけでなく作品も二重人格と思われているようだ。(思われてるだけじゃないでしょ?)

*

某月某日:FM東京の「トランス・ワールド・ミュージック・ウエイズ」という番組での出演が、「ヨシマツ音楽探偵事務所」(仮)という名前でシリーズ化されることになる。私が音楽探偵事務所の所長で、助手とともに音楽史の時空を自在に駆け巡り、音楽のナゾを解き明かすという珍妙な企画らしい。

そこで助手になるのが、某CD会社勤務の自称「作曲科卒のグウタラ娘」ことH嬢。前号の私の連載(作曲家と連続殺人鬼はお友だち?)を読んで、「あたしってきっと作曲家向きだと思う」と恐ろしいことを言う不思議なキャラクターの持ち主。(こ、こわいよ〜)。某私鉄沿線で連続猟奇殺人事件が起こったら犯人はこのコかも。(しかし、これをやるとホントの探偵事務所になってしまうな)

で、初回「音楽探偵事務所」は、6月10日のオンエア予定。ショスタコーヴィチのレニングラード交響曲や第10番に隠されたパクリや暗号やパロディを探る「暗号大作戦」という企画です。乞うご期待。(ただし放送は土曜日の夜中の3時。オ〜イ、誰か聞いてるか〜?)

*

某月某日:佐渡で飼育されていたオスの朱鷺ミドリ死亡の報が入る。推定二一歳だから大往生なのだが、これで日本の朱鷺はメスのキン一羽になってしまった。

そして同じ日、若手音楽家の育成にも尽力されたプロデューサーの原田力男さん(享年五六)の葬儀。おりしも、その夜NHK・FMで「朱鷺によせる哀歌」放送。合掌。

*

◆福田進一「十九世紀ギター・デビュー!」(デンオン)

と言うわけで、今回紹介するのはギタリスト福田進一氏が十九世紀ギターを弾いた一枚。

この楽器、現在のギターと比べるといくぶん小振りで、デリケートな幾分ひなびた音色が魅力。このCDでは、コスト、ソル、アグアド、メルツ、とギター音楽に疎い人には聞いたことのない作曲家の曲ばかりが並ぶが、演奏と録音とが高品位でまとまった味わい深い一枚に仕上がっている。

◆ラウタヴァーラ「北極詩篇」鳥とオーケストラのための協奏曲(カタリスト)

もう一枚は、フィンランドの現代作曲家ラウタヴァーラの作品集。特に「鳥とオーケストラのための協奏曲」と題されたタイトル曲が、その名の通りホントに鳥の鳴き声(テープ録音)と静かな映画音楽風のオーケストラが協奏する美しい逸品でお薦め。

第19回:死んでは花見が出来ないし、さよならだけが人生さ

第19回:死んでは花見が出来ないし、さよならだけが人生さ

原田力男氏の訃報を聞いたのは去る三月二十五日の夜。高久暁くんからの電話でだった。

そう言えば、原田さんと最後に話したのも、昨年春、妹がガンで死んだことを書いた私の原稿を読んでかかってきた十年ぶりの一本の電話だった。その時、彼は妹の病名を聞いて、「ボクも同じだよ」と言っていた。

それから一年後の一九九五年三月二十二日、原田さんは亡くなった。享年五十六。亡くなって初めて私は彼の歳を知った。

*

原田さんと初めて会ったのは一九七五年十月だから、もう二十年も前のことになる。私は大学を中退して無職無収入のドン底をはい回っていた二十二歳のころだ。

そのころ作曲を私淑していた松村禎三氏から紹介された原田さんは、ピアノ調律師という仕事のかたわら「プライベート・コンサート」と銘打ったミニ・コンサートのプロデュースを企画していると言う不思議な人だった。

小柄なセールスマン・タイプで甲高い声でよくしゃべるこの人は、ピアニストの高橋アキさんをソリストにして、無名の新人作曲家のピアノ曲ばかりを紹介するコンサートを企画していると説明し、しきりに私にも参加を薦めた。

その時私は「シリウスの伴星によせる」というピアノ曲を提出したのだが、翌七六年三月に行われたそのコンサートでも、その後のコンサートでも、私のその曲は遂に演奏されることはなかった。(ちなみに、この時のコンサートで坂本龍一・藤枝守・吉川和夫・大石泰といった作曲家がデビューしている)。

で、私は当然ながら無名な作曲家なりに気を悪くしたわけなのだが、この不思議な私立プロデューサー氏は、その後も実にこまめに電話をくれ、饒舌に話をしたがった。そのころいったい彼と何を話していたのか記憶は定かではないが、夜中にかかってきて延々何時間も話し込むことも少なくなかった。

そして、コンサート会場で会うたびに「プライベート通信」なるガリ版刷りのB4大の私信の束をくれる異様な日々が始まった。

その「通信」には、若い音楽家たちへの私信のような文章から、現在の活動状況やコンサートの予告などがビッシリ書き込んであり、渡す相手の名前と通しナンバーが付いていた。つまり不特定の他人に無作為にバラまくビラの類などではなく、彼が目を付けた特定の個人だけに宛てた立派な私信なのである。

数百人に宛てて無償で配ったこの「通信」の総数は十八年間で八千枚ほどになり、刷った総枚数はのべ数十万枚とか。そのほとんどが相手への直接手渡しで、数週間会わないと自宅にやってきて郵便受けにドサッと投げ込んで行くのだから、驚くべき労力、驚くべき執念である。

やがて、原田さんが企画するプライベート・コンサートは、作曲家の鈴木博義・甲斐説宗・吉川和夫・大石泰・細川俊夫、演奏家の森田利明・佐藤紀雄・野口龍・小林健次・崎元譲・甲斐道雄・岩亀裕子・御喜美江・清水高師などをフィーチャーして続々行われるようになり、その数はその後の十五年で計五十回以上を数えることになる。

そして私も、一九七八年十一月に上井草の岩崎ちひろ美術館における第二十二回プライベート・コンサートで、ハーモニカの崎元譲氏の演奏によって「忘れっぽい天使」という作品を初演させてもらい、実質的なデビューを飾ることになった。

*

そのころの原田力男氏の「権威」というものに対する反発は、反骨精神というより感情的嫌悪に近いものがあったような気がする。

特に東京芸術大学に対する異様なまでの反発は、この大学を中心とした楽閥に受け入れられない若い作曲家のみをバックアップしようというプライベート・コンサートの基本ポリシーになっていたようだ。

だから、その芸大で起こったヴァイオリニスト海野義雄氏の事件への執着(彼は全裁判の全記録を通信で公開しようと裁判所の傍聴席に通い詰めた)は凄まじいものがあった。

そして、敬愛していた作曲家が天皇から賞を受けた時に彼が見せた嫌悪感も凄かった。それはまるで、皇帝になったナポレオンに激怒して交響曲の献呈の辞を削ったベートーヴェンを思わせたほどだ。

しかし、八十年代になって体の不調を訴えるようになった原田さんは、権威となってしまった現代音楽への失望をもらすと共にコンサートのプロデュースを減らして音楽家とのコンタクトを疎遠にし、その精神的空洞の穴埋めをするかのように、若い音楽学生や研究家との勉強会を始めるようになった。

私が疎遠になったのもまさにそのころからだが、この「零の会」という勉強会から長木誠司・白石美雪・高久暁・片山素秀といった人材がしっかり出ているのだから、原田さんの慧眼は鈍っていない。

しかし、月日が何かを癒したのか、あるいは逆に様々な現実的失望が積算されたからなのか、彼の音楽への執念は緩やかに拡散して行ったように(少なくとも外面的には)私には見えた。

ただ、それが最後には病魔でまた収斂することになる。人間は所詮、死に至る病に犯された子羊に違いないのだが、彼の場合はそこに特に壮絶な悪魔的な皮肉を感じる。

*

実質的なデビューに関わってもらい、その後生涯の盟友ともなったギターの山下和仁氏と出会ったのも原田さんがきっかけだから、私は原田さんには深い恩義がある。

しかし、十年ほど前にほとんどケンカ別れのように疎遠になった原田さんには、亡くなったからといってうわべだけの賛辞でつくろって簡単に訣別する気にはなれない。

第一、彼が本業そっちのけの膨大な無償の行為で得ようとしたものが、彼を幸福にしたとは私にはとても思えないのだ。

全力で水を蹴りながら、まるで吸い込まれるように孤独の淵に降りて行った彼の姿は、他者による浅薄な表面的批評をかたくなに拒絶しているように私には感じる。

多分、いつの日か私が同じような孤独の淵に吸い込まれて行った時、その時にこそ始めて、私は彼に向かって真実共感を持った思いを語れるのだろう。

葬儀で一緒だった音楽評論家の渡辺和彦氏が、「それにしても、独り者の死に方について考えさせられるね」とつぶやいたのが、葬儀の合間に流れた清水高師氏のヴァイオリンと共に、心の空洞の中で暗い残響として疼いている。

*

◆バッハ「無伴奏チェロ組曲」(vc:ロストロポーヴィチ:東芝EMI)

第20回:マル秘「殺人音楽兵器開発哀史」

富士山麓に建ち並ぶサティアンなる施設で 毒ガスから細菌兵器、果てはプラズマ砲まで開発していたというかの宗教団体の話を聞いて考えた。

「またろくでもないことでしょ?」

「とんでもない。マジメな疑問ですよ。果たして彼らは音楽兵器を開発していたのだろうか、という」

「音楽兵器?。あのショコショコ、ショーコーという奴ですか?」

「いやいや、あれは単に稚拙な音楽の繰り返し。しかも繰り返し流したのはテレビであって、オウムじゃない」

「そう言えば、そうですよね」

「あれが本当のオウム返し」

「何か言いました?」

「それに、あれよりもっと気色悪くて稚拙で耳について下品な音楽が毎日テレビで流れてるじゃないですか。ほら、XXXのCMとかXXXのテーマ曲とか」

「すみません。今のところカットです」

「でも、耳につくくらいじゃ甘いんですよ。聴いた聴衆がバタバタ倒れるような致死性がなきゃ兵器じゃない」

「怖いこと言わないでください」

「ただ、音楽兵器を開発していたにしろ、開発していなかったにしろ、ひとこと言いたいことがあります」

「へー、何ですか?」

「音楽をなめんなよ!」

*

しかし、実はここだけの話だが、戦時中の某ファシズム政権では、殺人光線と並んで殺人音楽の研究もひそかに行われていたのである。この誰も知らない軍事機密を、なぜ私が知っているのかは秘密であるが。

殺人光線の方は今で言うと電子レンジのような高周波を照射する仕掛けだったらしく、5メートルほど離れたネズミに十五分間ほど照射すると死ぬところまで開発が進んだ。しかし、このペースで数百メートル離れた敵兵や、高空を飛んでいる敵機をやっつけるにはどのくらいの電力が必要か?と計算してみて、その場で開発はストップしたそうだ。

そして、一方の殺人音楽の方だが、シェーンベルク博士の技法を応用した「毒奏曲」の試作品第1号は、ホールで演奏すると曲の途中で聴衆がゾロゾロと帰ってしまうという多大なる成果を上げた。そこで、捕虜をイスに縛り付けて無理矢理全曲を聴かせてみると、頭痛を訴えたそうだ。(もっとも、「あ、頭痛い!」と言っただけらしいのだが)。

ところが、それからすぐ戦争は終わってしまい、この殺人音楽の製作法は闇に葬られることになった。そして、このマニュアルは闇のルートで戦後の作曲家たちの間に流通し、現代音楽祭と称する夏期講習会を通じてヨーロッパ各地に広まることになる。

「その製法がドイツのXXXックハウゼンとかフランスのXXレーズとかイタリアのXーノとかに渡ったんだと私は踏んでいます」

「すみません。今のところもモザイクかけます」

しかし、この製法による殺人音楽には最大の弱点があった。当の演奏者が演奏している途中で音楽の毒に当たってしまって倒れてしまうのである。

なにしろ、演奏者はこの殺人音楽を聴き手より近いところで聴かねばならない。ということは、聴き手より先に演奏者が死んでしまう理屈であり、聴き手に死ぬまで演奏を聴かせ続けるということは物理的に不可能なのである。

「いやあ、この弱点を克服するのが難関でした」

「なんかどうでもいいような気もしますけど、それでどうしたんです?」

「聴き手だけを殺して演奏者を殺さない方法が二つありました。一つは演奏者が耳をふさいで演奏すること。しかし、これでは聴き手に初めから音楽の毒性をバラしてしまうようなものでまずい」

「なるほど。演奏者がみんな耳ふさいで舞台に出てきたら、そりゃあ聴き手はみんな逃げますわな」

「二つ目は演奏者のいらない音楽を開発すること。これならスイッチを入れておいて逃げればいいんですから、作った本人は安全です。そこで開発されたのが、生身の人間が演奏しない音楽。つまり電子音楽というわけなのです」

「な、なんと恐ろしい!」

うまいことに、そのころのラジオや電気回路は雑音の宝庫。ちょっとダイヤルを回しただけでキイキイ・ギャーギャー・ピュルルル・バチバチ・ギリギリギリと耳を突き刺す音がなんぼでも飛び出した。

そこで、作曲家たちはその中から特に耳障りな毒性の強い音を選んで並べ、テープ・レコーダーに収録し始めたのである。これは完璧に思えた。なにしろ科学技術と音楽の合体である。未来は約束されたようなものだと彼らは信じたのだった。

「しかし、これにも盲点がありました」

「ぶっ。何です?」

「ロック音楽の登場です。若い連中がこれよりもっとやかましくて耳障りで騒々しくて聴くに耐えない音楽を、全身ケイレンさせながら聴き始めたんです」

「あちゃー」

*

◆アダージョ・カラヤン(グラモフォン)

そこで、やかましい毒性音楽に疲れた耳のための解毒音楽の開発が始まった。

かつては殺人音楽を開発していた某サティアンでも、新たに解毒音楽の調合が進められるようになり、試しにマーラーのアダージェットからシベリウスの悲しきワルツまでの静かでユックリな音楽を並べたアルバムを作ってみたところ、これが大ヒット。柳の下のドジョウを狙うべく続編の研究開発が始まった。

で、以来そこは「アダージョ・サティアン」と呼ばれている。(あ。これは当のグラモフォンの担当が口走ったジョークで、決して私が言ったのではありません。念のため)。

◆ゴールドベルク・ヴァリエーションズ(ニュー・ヨーロピアン・ストリングス:ワーナー)

もう一枚の解毒音楽は、バッハ先生が不眠症の侯爵のために書いた究極のヒーリング・ミュージックを、ヴァイオリニストのシトコヴェツキーがストリング・アンサンブルのためにアレンジしたもの。学究的な編曲ではないが、それが逆に優しい響きと心安らぐ時間を与えてくれる。

編成はバロック時代の通奏低音付き弦楽合奏だが、確かに「弦楽合奏」というよりは「ストリングス」という方が似合うサウンドで、静かに部屋に流すのには最高。毒性のある音楽にやられた時は是非どうぞ。

第21回:突然CD録音旅行記イギリス編

七月初め、イギリスに行った。飛行機が嫌い(高所恐怖症ではなく閉所恐怖症のため)なので外国には滅多に出ないのだが、交響曲を初めとして私のオーケストラ曲を3曲ほど録音するというので、ブタもおだてりゃヒコーキに乗る、とばかりに重い腰を上げたのである。

演奏はBBCフィル。指揮は日本人の藤岡幸夫氏。録音場所はロンドンから急行で2時間半ほど北西に行った所にある中都市マンチェスター。往年のヒット曲「マンチェスターとリバプール」(知ってると歳がバレますけどね)で有名な古い工業都市である。

ここを本拠地とするBBCフィルは、イギリス国営放送局BBCのオーケストラ。ちなみにロンドンが本拠地なのがBBC交響楽団、そのほかにもBBCウエールズ交響楽団とBBCスコッティッシュ交響楽団がある。

昨年からここの副指揮者を勤めている藤岡幸夫氏はまだ三十代初めという若き新鋭で、マンチェスターの室内管弦楽団(マンチェスター・カメラータ)の正指揮者をも兼任していて、イギリス国内はもちろんヨーロッパ各地のオーケストラで活躍している只今売り出し中のバリバリの新進指揮者である。

この人、かつては加山雄三の若大将ばりにサーフィンと女性に明け暮れていた(?)慶応ボーイだったらしいが、なぜか突然一念発起して指揮者を志し、個人的に故渡邊暁雄氏に師事して、88年に日本フィルの指揮研究員になったという変わった経歴の持ち主。

その後チャールズ・グローヴスに認められてイギリスに渡り、マンチェスターの王立ノザーン音楽院で指揮を学び、94年からBBCフィルの副指揮者を勤めることになった。そして、昨年夏のプロムス(プロムナード・コンサーツ)でデビューして大好評を博し、「何でも好きな曲をCD録音していい」という話になったのだそうだ。

しかし、そこで彼の選んだのが、何と一面識もない日本人の私の、しかも交響曲を中心とするオーケストラ作品集。「渡邊暁雄先生が、外国で指揮をやるなら日本人の作曲家を一人つかまえろ、とおっしゃってたもんで」と言うのだが、やはり変わり者である。

かくいう私も同じ慶応(ただし中退)ボーイで、しかも彼の父君は当時の慶応大学工学部の有名教授。私は完全にその講義を受けたことがあるはずなのだが、残念ながら私は慶応時代の記憶がサッパリないという期間限定記憶喪失症。この間に誰かを殺していたとしても記憶がないくらいだから、万一担任だったとしても覚えがないのである。困った。

で、この慶応OBの記憶喪失作曲家と変わり者指揮者、二十代にはクラシックよりロックにハマっていたあたりも似ていて、思わずアース・ウィンド&ファイアや10ccを歌い出してしまう始末。おまけに彼の令夫人は私の実家のすぐ近所の出身で、マンチェスターにいながら「参宮橋駅前に昔あったみやこホテル」などという超ローカルな話題で盛り上がってしまうのだから、これは完全に何か前世からの因縁かミューズの神の呪いに違いない。

かくして奇妙な因縁から今回録音されることになったのは、交響曲第2番「地球(テラ)にて」と、ギター協奏曲「天馬効果」、そして「朱鷺によせる哀歌」の3曲。

最初に録音したギター協奏曲の独奏はオーストラリア出身のクレイグ・オグデン氏。彼は同郷の名手J・ウィリアムスばりの明るいハンサム・ボーイで、最近コンクールで優勝してデビューを飾りコンサート活動を開始した新鋭。いくぶん細い音ながらこの曲の初演者である山下和仁氏の演奏と張り合ってか、一歩も引かない早いテンポでバリバリ弾きまくる。「もうチョットゆっくりでもいいんだけど」と言っても、「いや、このくらいが弾きやすい」と譲らず、堂々と弾き切ってオーケストラから大喝采を受ける。

続く交響曲も、アジア的な響きやパーカッシヴな響きが意外にも大受けで、チェロが尺八風の鋭いソロを弾く部分ではみんなが固唾を飲み、琵琶の打込みのようなバチンというピチカートが鳴ると、何回演奏してもそのたびにミキサー氏が「オオ、サムライ!」と叫んで飛び上がる。あんまりウケるので「そ〜んなに面白いですか?」と逆に聞いてしまったほど。

そして最後(トリ)は、既に一度演奏して放送してもらっている「朱鷺によせる哀歌」。これも、共感して弾いてくれているのがヒタヒタと心に染み入るような名演になった。

今回の録音はこの秋頃BBCのFMで放送された後、藤岡幸夫氏のデビューCDとして来年早々シャンドスから発売される予定。

*

かくして丸3日にわたる録音セッションが無事終了し、藤岡氏は早速次のボーンマスでのコンサートのお勉強を始め、私はロンドンに戻って数日ブラブラを決め込む。「旅行は必ず一人旅」で「予定は立てず写真は撮らずお土産は買わず」をモットーとしているので、朝はテームズ川を眺め、昼はセント・ジェームズ・パークあたりでベンチに座って水鳥を見、夕方はシャーロック・ホームズ氏が徘徊したベーカー街を散策し、夜はミュージカル観賞に明け暮れる。

しかし、夏の観光シーズンを迎えたロンドンは大混雑で、バッキンガム宮殿やビッグ・ベンやロンドン塔などの観光名所は観光客でイモ洗い状態。(でも行ったんですけどね)。トラファルガー・スクエアやコヴェントガーデンなどは「何かあったんですか?」と言いたくなるような人だかりである。

結局観光名所めぐりとイギリス料理はアッサリあきらめ、ピカデリー・サーカスの裏通りにある「てんてん亭」とか「北海」とか「富士」などという日本料理屋でもっぱら酒を飲む。このあたりは場末の居酒屋みたいで妙に落ち着くのである。グレート・ポートランド・ストリート駅前の「にんじん」も、きれいなカウンター席に座って板さんが串焼きを焼くのを見られて楽しい。

*

と、最後はロンドン日本料理屋ガイドみたいになってしまったが、今回紹介するのはイギリスもの2枚。

◆ヴォーン・ウィリアムス「海の交響曲」(ディヴィス指揮BBC交響楽団:ワーナー)

まず一枚目は近代イギリスを代表する巨匠V=W(フォルクスワーゲンではない)の堂々たるシンフォニー。合唱が「見よ、海そのものを!」と歌う冒頭の壮大さが必聴。

◆無秩序の悦び...英国の2声部のコンソート(メメルスドルフ、シュタイアー:BMG)

もう一枚はブロックフレーテとチェンバロによる十七世紀イギリスの小品集。楽しくも優雅な、まるで花壇に並ぶ色とりどりの花のような自由で愛らしい音楽が並ぶ。

第22回:暑すぎた夏の夜たちへの回想録

八月某日。毎日毎日あんまり暑いのでついにクーラーを買う。

とは言っても、それまでクーラーなしで暮らしていたわけではなく、5年前に現在のマンションに引っ越してきて時から、一応壁にはクーラーがくっ付いてはいたのである。

ただし、何十年前のものか分からないこのクーラー、ヒモを引っ張って強・中・弱を調節するという骨董品に近いタイプ(引っ越してきたころ、水が漏れるので修理を頼んで型番号を伝えたら、絶句されてしまった)。ここ数年はそのヒモも切れて、強弱の調節も出来なくなり、いつご昇天あそばしても不思議ではない状態に相成った。

そこへこの夏の暑さである。ただでさえ東京は灼熱のユデダコ地獄なのに、わが因果な商売ではこの暑さに窓を閉めてCD聴いたりピアノ叩いたりしなければならない。これではとても生物(作曲家が生物かどうかは異論があるかも知れないが)は生息できない。しかも、「寒さで死ぬことはあっても、暑さで死ぬことはない」という甘い期待を裏切って、アメリカあたりでは暑さでバタバタと死人が出ているというニュース。これはもう本気で、「もしクーラーが止ったら死んでしまう!」という恐怖感を抱いてしまい、思わず電器屋に走ってしまった次第である。

で、クーラーを買った。おかげで涼しくなった。部屋もフトコロも。(あ、オチが付いてしまった。いかんいかん)

*

八月某日。NHK-FMに生出演する。

出演したのは「クラシック・サロン」という番組で、現役の音楽家に「自分の好きな曲」をCDでかけさせて話をさせるという企画の作曲家篇。その週は月曜日から金曜日までの5日間に、西村朗氏、新美徳英氏、林光氏、私、池辺晋一郎氏の5人が登場した。

「九時からの生放送ですので」というので気楽にOKしたのだが、後になって夜の九時ではなく朝の九時だと聞いてビックリ。自慢じゃないが、そんな早朝(?)に外に出たことなど、大学を中退して以来数えるほどしかない。これは困った。

おかげで三日ほど前から、生活時間を夜から昼に変える大改造計画を実施することになり、(そのわりには前の日も中野界隈で某編集者と夜遅くまで飲んでいたのだが)、その甲斐あって、当日は八時半にNHKに到着。で、開口一番、「こんな朝早くFMなんか聴いてる人がいるんでしょうか?」と言ってディレクター氏を絶句させてしまったが、音楽家は夜型人間が多いのでこの企画けっこう大変だとか。(そうでしょう、そうでしょう!)

ちなみに私もその後スッカリ時差ボケになってしまった。なにしろ二時間の番組を取り終えてスタジオの外へ出てもまだ昼前。こんなに太陽がまぶしくてはビールを飲むわけにもいかず、もちろん飲み屋だって開いていない。まさにパニックである。

おかげでその日は、「夜よ来い来い。早く来い!」と叫びながら真昼間の渋谷の街をさまよい歩くハメになってしまった。(これではまるで吸血鬼ではないか!)

*

八月某日。草津音楽祭に行く。

「草津よいとこ一度はおいで〜」で有名な群馬県草津では、ご存じのように毎年夏に音楽祭が開かれている。今年で十六回めになるそうだが、最近では湯畑のある草津の街から少し離れた高原にきれいな音楽専門ホールも出来て、高原の涼しさも満喫できるようになった。で、かつて招待作曲家として滞在して以来ご招待下さることもあって、毎年八月下旬には一人で涼みにゆくのが習慣になっているのである。

ところが今年はここで思いがけない訃報を聞くことになった。この草津で私が毎年会う人に、ジンホッファー氏というドイツ人のヴァイオリニストがいるのだが、彼が亡くなったというのだ。

彼と最初に会ったのは確か8年ほど前、私が個展のために草津に一週間ほど滞在していた時である。夕方リハーサルを終えて宿泊しているホテルの地下にある料理屋に夕食を食べに行くと、毎晩必ずカウンターでお酒を飲んでいる赤ら顔で小肥りの外国人がいた。

最初は私も、彼がミュンヘン歌劇場の名ヴァイオリニスト氏であるとはつゆ知らず、彼の方もこちらが音楽祭の招待作曲家であるとは知らず、ただの酒好き同志ということでその料理屋にある酒を片っ端から飲み始めた。

そして、「ワン・モア・サケ!(お酒もう一杯!)」と「ウンダバー!(「うまい!」というような意味らしい)」しかほとんど言葉を発しないこの二人、毎晩毎晩この料理屋に通って秘蔵の「にごり酒」をカパカパ飲み続け、とうとうひと夏の保存分を全部飲んでしまったのであった。

以来、草津では「酒呑童子」というニックネームで知られるようになったこの人、毎年夏にはこの音楽祭に講師としてやってきて、夜になると必ずこの料理屋のカウンターで一人酒を飲んでいたとか。そんなわけで彼は、私がいつフラリと草津に行っても必ずカウンターで一人酒を飲んでいて、同じく一人酒が趣味の私と肩を並べて酒を飲むのが習慣のようになってしまったのである。

とは言ってもそう会話を交わすわけでもなく、ただお互いに肩を並べて「独り酒」を飲む、そういう戦友だったのである。そのジンホッファー氏が亡くなってしまい、私の草津はすっかりさびしくなってしまった。

ミスター、天国で好きな酒をぞんぶんにお飲みになっていてください。どうせそのうち私もそちらに行くのですから、その時はまた一緒に飲みましょう。

*

というそんな夏の思い出によせる今回の紹介CDは、私の作品が収録されているプラーヴェートな2枚。

というそんな夏の思い出によせる今回の紹介CDは、私の作品が収録されているプラーヴェートな2枚。

◆高関/群響 94海外公演の軌跡(フォンテック)

一枚目は、群馬交響楽団が高関健の指揮で1994年5月に行なったヨーロッパ・ツアーの公演記録。これは全3点出たCDのうちの一枚で、ウィーンのコンツェルトハウスでのライヴ録音。私の「朱鷺によせる哀歌」とショスタコーヴィチ先生の「交響曲第十番ホ短調」が収められている。

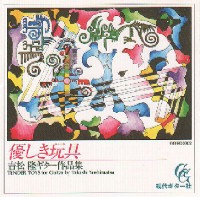

◆優しき玩具/吉松隆ギター作品集(現代ギター)

もう一枚は、全十八曲からなる私のギター小品集「優しき玩具」の全曲初録音盤。文字通り耳に優しい小さなギター・ピースばかりで、ちなみにジャケットのイラストも私の作品。ギター演奏は永塚節、中根康美のお二人。この楽譜を出版している現代ギター社制作による自家製盤なので、お問い合わせは「現代ギター社(3530-5343)」へ。

第23回:子供(作品)のケンカ(コンサート)に親(作曲者)が出る

この夏から秋にかけて、自分の書いた作品の演奏に立ち会う機会が随分多かった。

7月、イギリスで交響曲第2番「地球にて」、ギター協奏曲「天馬効果」、「朱鷺によせる哀歌」のCD録音(シャンドスより来春ごろ発売予定)。帰国して福岡の九州交響楽団定期演奏会で「鳥と虹の雅歌」の再演。

翌週、福島でパーカッション・アンサンブルによる「鳥リズム」とホルンとパーカションによる新作「ミミックバード・コミック」のCD録音(東芝EMIより十月下旬発売予定)。後者は次の週に山形で行われた世界ホルン・フェスティバルで舞台初演。

8月、フランスの出版社(ビョードー)と国際便で校正のやりとりを繰り返していた「ファジイバード・ソナタ」の楽譜出版。続いて群馬交響楽団の昨年の欧州公演のプライベートCD(ウィーンのコンツェルトハウスにおける「朱鷺によせる哀歌」他のライヴ録音)発表。下旬、演奏家のコンサートで「パラレルバード・エチュード」と「3つの白い風景」の演奏ふたつ。

9月、新星日本交響楽団の定期演奏会でギター協奏曲「天馬効果」と「サイバーバード協奏曲」の再演。前者がサントリーホール、後者が池袋芸術劇場と連日のコンサート。後者は来春イギリスで録音の予定。

*

と、こんなふうに、むかし書いた作品がコンサートやCDで取り上げられるようになり作曲者としてそれに立ち会うのは、大きくなった子供に親孝行されているようで嬉しい。「おお、おお、こんなに立派になって。お父さんは嬉しいよ」というようなもんである。

隠し子が突然出てきて美人に育っていたりするのも面白そうだが、ブサイクな子供に認知訴訟起こされて財産ふんだくられる可能性の方が高そうなので、不遜なことは考えないようにしておこう。(もっとも、財産がないので怖くも何ともないが)

ただ、自分の作品が演奏されると聞くといつでも嬉々としてコンサートに飛んでくる作曲家というのは、子供の運動会にホームビデオ片手にしゃしゃり出てくる親のようにみっともないとも思うので、あまり無防備に出て行かないようにはしている。

それに、招待席に座っていると、当の作曲家がすぐ前で聴いているとも知らず、「この作曲家いっつもベレー帽かぶってるだろ。きっとハゲてんだぜ」などとガールフレンドにデマを流してる男の子とか、「何この曲?つまんなあい!」とグチってる女の子とかが後ろにいることがある。また、うっかり演奏の後の拍手につられて舞台に上がったりすると「あの人誰?」などという冷たい視線を浴びせられることもあるのである。

確かにクラシックの作曲家先生たちはほとんどみんな死んでいるわけで、当の作曲家本人が舞台に上がってくるなんてことはゾンビの出現なみのショックなのだろう。そこで、「え?作曲した人ってまだ生きてるの?」とか、「わあ。本当だ。生きて動いてる!」などと言う反応があるわけなのだが、ま、そのくらいならまだいい。「え?あんなのが書いたの?イメージが違うゥ!」などと言われた日には立つ瀬がないではないか。

だから、あまり人前には出たくない。作曲家は死んでナンボなのである。

*

◆ギャビン・ブライヤーズ「タイタニック号の沈没」(マーキュリー)

にもかかわらず、今回紹介するのはイギリス現代の(まだ生きている)作曲家ギャビン・ブライヤーズの作品。この曲、LP時代にブライアン・イーノのオブスキュア(知る人ぞ知る超マイナー)レーベルから出ていたころからマニアの間では話題だった曲である。

あのタイタニック号が沈没した時にバンドの演奏家たちは讃美歌を演奏しながら沈んでいった...という感動的で奇妙なエピソードを全面的に打ち出し、水の中でも止らずに鳴り続けたというその讃美歌が延々60分にわたって繰り返し繰り返し繰り返し響き続ける、ただそれだけの音楽と言っていい。

時々、水の侵入してくる音や児童合唱や生存者の証言や鐘の音やウッドブロックの音が聴こえては来るが、特にドラマ仕立てではなく静止した時間の中で回想される夢のような構造を持っている。聴いていると、本当に水の中に沈んでゆく気分になれるのが凄い。溺死する時に頭の中で響くのは、こういう音楽なのに違いない。

◆シューベルト「冬の旅」〜創造的編曲の試み(テノール:ブロホヴィッツ、ツェンダー指揮アンサンブル・モデルン:BMGビクター)

そして、もう一枚は、もう死んでしまった作曲家の曲をまだ生きている作曲家がいじくった変〜なCD。

これはシューベルトのド名曲「冬の旅」をドイツの現代作曲家ハンス・ツェンダーがオーケストラ編曲したものなのだが、これはもうアレンジの域を超越した、まるでSF仕立ての前衛オペラみたいなリメイクが施されている珍品である。

冒頭から凍った道を歩くような序奏が延々と続き、あの「おやすみ」のメロディが出てきそうで、出てこない。たぶん精神分裂になるとこんな感じなのだろう。現代音楽は本当に色々な体験をさせてくれる。

ただ、きれいな夢と悪夢が交錯するこの世界を、笑って聴けるか怒ってしまうかは聴く人次第。2枚組ながら2400円という良心的価格なので、好奇心からちょっと買ってみて結局怒ってCD叩き割ることになっても、ま、そこそこダメージが少なくて済むのでよろしいんじゃないでしょうか。(こらこら、そういう問題じゃないだろうが!)

*

ところで、この原稿を書いている今は個展の準備の真最中。十月下旬に行われる第1回北とぴあ国際音楽祭(なぜ北区で国際音楽祭なのか?は聞かないこと)の作曲家個展のご指名がなぜか私に来て、自作を並べたコンサートを催して新作も発表して当日はレクチャーもしなければならないことになってしまったのである。

当夜は冒頭に寄席の口上のようなクスグリがあって、続いてフルートの中川昌巳・サックスの須川展也という二大ヴィルティオーゾによる舞曲集とソナタが並ぶ。そして、後半は丹羽勝海氏を語り部にした新作モノドラマ(台本も私)。地球で最後の一人となってしまった人類の悲しくも怖いお話である。

十月二八日(土)北とぴあ:つつじホールにて午後4時からレクチャー、5時からコンサート。当日入口で受付の人に「音楽現代で見た」と合言葉を言って3000円を払うと、なんとどこでも座れる自由席のチケットがもらえる!(当たり前か)

第24回:音楽評論家の不思議なお仕事

音楽評論家というのは実に不思議な商売である。なにしろ、コンサートに行ったりCDを聴いたりして「演奏家Aは音楽的内容がない」とか「指揮者Bはハッキリ言ってヘタである」とか「作曲家Cの曲は悪いけど私の趣味には合わない」などと好き勝手が書けるのである。(はい、私もやってます)

しかし、何の権限があってやっているかと言うと、そんなものありはしない。それに東京で行われる全部のクラシック・コンサートに通って新譜CDを残らず複数回聴き通したうえで楽譜と首ッピキで充分音楽学的に吟味して「なかなか面白い」と評しようが、マンガを読みながらCD冒頭の二十秒間だけ聴いて気まぐれにブラっと出かけたコンサートの後でトイレに落書きでもするように「なんか、つまらなかった」と評しようが、その批評はまったく同価値で批判はされないのだ。まさに書き捨てゴメンである。

これはもう、最新の気象観測設備と気象衛星を3ケほどを持ったうえでコンピュータを駆使して「明日は八十五%の確率で雨だ」と予報しているB氏も、庭にゲタを投げて裏表で「うーん、明日は雨かもしんないな」と予報するC君も、ネコがヒゲや顔をなでるのを見て「て言うかァ、明日は雨だってミケが言ってるみたいィ」と予報するDさんも、全く等しく同じの世界なのである。こんな商売がほかにあるだろうか?

実は、私も作曲家としてそういう批評には随分泣かされた憶えがある。人が純米の吟醸酒を出したのに「あんなのはフランス・ワインではない!」などとボケたケナし方をされたり、とっておきの緑茶を出したのに「おいしいコーヒーだった」などとホメられたりすると、「ちゃんと耳付いてる?」と尋ねたくなる。で、今は私もそれに劣らぬピンボケ批評をカマして復讐しているわけである。(おいおい!)

ま、そもそも、演奏家になりそこなったのが指揮者になり、演奏家にも指揮者にもなりそこなったのが作曲家になり、演奏家にも指揮者にも作曲家にもなりそこなったのが評論家になる....などと昔から正当な、もとい不当な誹謗中傷を受け続けている商売なのだから仕方ないのかも知れない。

確かに昔は、少なくとも演奏か指揮か作曲を多少は専門的にカジってなければ音楽評論など出来なかったはずだが、現代はCDの時代。耳(らしきもの)が付いていて中学卒業程度の文章が書ければ誰でも評論家になれる。

そこで、仕事のないヒマな作曲家がヘタな文章を操るうちになってしまった(こらこら、おまえのことだろうが)とか、レコード収集魔のクラシックおたくが高じていつの間にか雑文を書くようになってしまった(おっと、口がすべった)とか、外国語を勉強して音楽関係の翻訳をやっているうちに自分も音楽が専門のように思えてきてしまった(あら、言っちゃった)とか、評論家先生の原稿が間に合わなくてストレスためていた編集者が代筆しているうちに評論もどきをするようになってしまった(きゃー、もう知らないぞ)とか、まあ色々な例があるのである。

*

となると、ここまで批評が自由化されている以上、次に必要なのは「音楽評論家評論」という新ジャンルではなかろうか?

つまり、「Aの今月のリサイタルは真の巨匠への第一歩を聴衆に強く印象付けるものであった」とか「Cの指揮によるD管弦楽団のコンサートはアンサンブルの弱さを露呈するものだった」とか「Eの新作は師であるFの影響が強く感じられるが、まだ自分の個性にまで昇華し切れていない」などという評論が可能なら、「音楽評論家G氏の評論はレコード会社との癒着があり、評論家ではなくタイコ持ちと称するべきだろう」とか、「一流だというだけで誰もが絶賛したI管弦楽団の今回の来日公演のアンサンブルの破綻を見逃さなかった評論家J氏の耳は称賛すべきではなかろうか」とか、「作曲家M氏のCD評は今月もボケていて、氏の作品のボケ具合といい勝負である」などという批評があったっていいじゃないか、というわけである。

確かに批評するのは自由なのだが、「批評」とは、空っぽの頭に浮かんだ感想をただ言いっ放しにすればいいというものではない。批評を公にした瞬間から批評者には責任が生じ、創造されたものを選択し淘汰する歴史の輪の中に組み込まれるのだ。

だから、批評は単なる傍観者の独り言ではなく、当のコンサートへ行かなかった聴衆の代わりの耳となり、当のCDを聴いていない聴衆の代わりの感性にならなければ意味がないのである。そして、その感性に善意があるか悪意があるかに評論家の資質が現われる。(ちなみに私は善意も悪意もなく、皮肉でしか言えない真意を「批評」の資質として提示しているつもり。ホント)

で、批評もまた音楽の一部として選択され淘汰されながら音楽を生み出してゆかねばならないわけで、そのために必要なのが「批評の批評」であり「音楽評論家評論」なのである。....ってあんまり説得力ないかなあ?

*

◆バッハ・トゥ・アフリカ〜ランバレナ(ソニー)

◆バッハ・トゥ・アフリカ〜ランバレナ(ソニー)

ところで今回のお薦めは、バッハとアフリカの民族音楽をあのシュバイツァー博士ゆかりのガボン共和国とフランスの音楽家たちが合体させてしまったという世にも奇妙な一枚。

アフリカ代表の民族音楽グループの叩き出すリズムと強烈なコーラスに、ヨーロッパ代表のバッハを弾く西洋楽器と合唱が重なり合う....と簡単に説明してしまうと何だかひどくゲテモノっぽいが、この完成度の高さはあなどれない。アフリカの打楽器のリズムに重なってヨハネ受難曲が歌われたり、マリンバに乗って無伴奏チェロ組曲が演奏されたり、土臭い祭礼の奥から平均率クラヴィアがポツンポツンと聴こえてきたりするセンスも抜群で、実に見事なのである。

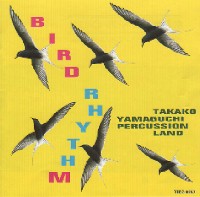

◆鳥リズム(山口多嘉子パーカッション・ランド:東芝EMI)

もう一枚は私の「鳥リズム」と「ミミックバード・コミック」の2曲を含むパーカッションだらけのモダン・ポップなアルバム。

これも、アフリカと鳥とどこやらの民族音楽とクラシックのチープな断片とモダン・ミュージックと軽薄ポップスとをミキサーにいれてかき回したような、頭がクラクラする気持ちよさが魅力の奇妙な一枚。

暗くてオドロオドロしいだけのものが多かった現代音楽のパーカッションが、ポップな明るさと軽やかな生命感を取り戻した点で特筆すべきじゃないでしょうか....ってプロデューサー氏が言ってました。(これでいいですか?磯田くん?)

(おいおい、これって癒着じゃん!)