復刻!世紀末CDノート(1996年版)

復刻!世紀末CDノート(1996年版)

★これは音楽現代誌に1994年1月より連載された「世紀末CDノート」のオリジナル復刻版です。

1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999

第25回:突然お引っ越しと不可思議交友録

第26回:「現代音楽撲滅協会」発足? ウワサの真相

第27回:CD録音と音楽祭下見のトンボ帰り旅行記

第28回:虎は死して皮を残し、人は死して思い出を遺す

第29回:新番組。心労!新譜情報

第30回:アビーロードの横断歩道を4人で渡れば怖くない

第31回:ウィーンの森にマーラーの墓を訪ねて

第32回:誤解が怖くて八階に住めるか!

第33回:夏の閑話休題

第34回:世紀末音楽研究所夏期特別講習会 in 草津

第35回:京都、奈良、飛鳥どす

第36回:ホラー・スプラッター音楽へのお誘い

第25回:突然お引っ越しと不可思議交友録

11月11日。六年ほど住んだ現在のマンション(賃貸)を、大家さんの側の事情で突然出なければならないことになる。あわてて近くの不動産屋に飛び込み、近所の賃貸マンションを物色。

11月13日。数件ほど下見したうちの一件に決定。距離にしてわずか200メートルしか離れていない築25年の中古マンションの8階。飛び降りやすそうだ。(おいおい)

11月17日。引越会社の担当が見積りに来る。部屋を雪崩のように埋め尽くす異様な分量の書籍とCDとレコードに呆れられ、翌日ダンボール箱が130コ届く。うひゃー。

深夜、作曲家の西村朗夫妻が突然酒を持って来訪。「え?引越するの?ウチもなんだよー」というので聞けば、新年早々引越し予定とか。しかも数百メートルしか離れていない近所のマンションの最上階なのだそうで、うーん、シンクロニシティ!

11月20日。夕方、NHKでFM番組ベスト・オブ・クラシックの打ち合せ。若手の女性演奏家3人によるバッハを生演奏で聴かせる一夜なのだが、なぜか私が司会役なのである。頭痛い。

夜、イギリスで私のCD(2月にシャンドスより発売予定)を録音した指揮者フジオカ・サチオ氏を囲んで、渋谷ルッズ・グルッズで飲み会。作曲家、指揮者、音楽ライター、プロデューサー、音楽出版社、通信社、レコード会社が入り乱れる暴論大会。

フジオカ氏(自称フジオカ、イギリスではサチオ、日本での愛称はサッチャン)、酒の勢いで「5年以内にタカシちゃん(私のことらしい)を世界のヨシマツにデッチあげ、オレはヨーロッパのメジャー・オーケストラを制覇するんだ!」と雄大な抱負をブチあげたのはいいが、調子にのって下ネタに走って女性ファンを2人ほど減らす。

おまけに、某氏の「軽い指揮者ですねー」という指摘には、「オレは断じて軽い指揮者ではない。人間が軽いだけだ!」と豪語。おいおいおい。

11月21日。この春ピアニストの田部京子さんで録音するCD「プレイアデス舞曲集」の打合せに日本コロンビアへ。彼女が数曲を仮録音したサンプル・テープを聴くが、自分の書いた曲ながらゾクゾクするほど美しい。もしかして私は音楽の才能があるのかも。(ちなみに私も断じて軽い作曲家ではありません。文章が軽いだけです)

1月中旬に録音、4月か5月ころの発売ということで、作曲者、出版社、レコード会社、音楽事務所が頭付き合わせて販売戦略の秘密会議。中身はナイショ。でもなかなか期待できそうです。乞うご期待。

11月22日。NHKで打ち合せ。

11月23日。夜、NHK-FMの「ベスト・オブ・クラシック」に生出演。ヴァイオリンの小林美恵さん、チェロの長谷川陽子さん、チェンバロの曽根麻矢子さんという若い女性3人の演奏でバッハを聴き、私の司会でトークを交えて素顔に迫るという企画。オーケストラでも何でも、若い女性の演奏家はコンサートでのドレス姿よりリハーサルでの普段着での演奏姿の方がずっとチャーミング。知らないでしょ?

まず五色ストライプのセーターにミニ・スカートという元気印の女の子スタイルで颯爽とチェンバロを弾き切った曽根さんは「でも、以前ブーツはいてスカルラッティ弾いてヒンシュクかっちゃったりして」。シックなワインレッド(ボルドー色とか)のワンピースで見事なまでに艶やかな無伴奏ソナタを聴かせてくれた小林さんは「バッハ弾くの初めてなんです。緊張しちゃいましたァ」。黒のシャツとパンツ・ルックで決めて無伴奏チェロ組曲を陽光あふれる音楽に輝かせた長谷川さんは「私、実は考古学者か小説家かバレーボールの選手になりたかったんですよね」

というこの3人のバッハ、とっても伸びやかで愛らしい。それに、小林さんがボケ、曽根さんがツッコミ、長谷川さんがウナズキ、で漫才も出来そう。(かしましバッハ娘...なんちって)

11月24日。夜、同じくNHK-FMの「ベスト・オブ・クラシック」に司会で生出演。この日はベテランの名手が集まったジャパン・ストリング・カルテット(久保陽子さん、久合田緑さん、菅原準二さん、岩崎洸さん)で、モーツァルトほかを聴き、トーク。結成して日が浅いグループながら、男性コンビが低音をしっかり支え、女性コンビがその上で自由自在に遊んでいるといった感じの、絶妙なバランスのカルテットである。

チェロの岩崎さんは残念ながら外国に行っていて当日は不在だったが、「子供も大きくなって、今は自由いっぱい」という久保さん、「趣味はお掃除かしら」という久合田さん、「実は医者になりたかった」という菅沼さん、とベテランならではのエピソードが満開。現在はベートーヴェンの弦楽四重奏曲全曲演奏への挑戦が進行中とか。

11月末。丸一週間荷造りに追われる。詰めても詰めても荷物が減らないのでほとんどパニック状態。おまけに部屋中ダンボール箱だらけで寝る場所がない! ガッデム!

12月1日。というわけでお引っ越し。でもって、この原稿が引越先での初原稿。住所も電話も変わりました。よろしく。

*

◆「フール・オン・ザ・ヒル」セルシェル・プレイズ・ビートルズ(G:セルシェル)

解散から四半世紀たってもいまだに何かと話題のビートルズ。最近はなんと「新曲」まで登場して、アレンジものコンピレーションもの数知れず。クラシックの演奏家がちょっとポップスに横目を使いたい時、一番安直にして失敗のないのがビートルズものなのだ。しかし、問題はアレンジ。メロディを安易に楽譜に移し替え、勝手なハーモニーを付けたチャチなものが多すぎる!

とお嘆きの貴兄に「ま、こんな一枚もあるということで...」とお薦めなのがこれ。タケミツさんアレンジの3曲がなかなかいい。あとはスリー・フィンガー・ピッキングとチョーキングをマスターしてからもう一度出直しておいで。

◆バッハ「イギリス組曲」(アコーディオン:フッソング)

こちらはバッハのイギリス組曲をアコーディオンで弾いてしまったという不思議な魅力にあふれたアルバム。バッハとアコーディオンというといかにも奇妙な取り合わせだが、チェンバロの小柄な機動性とオルガンのリード・サウンドを合体させたような音世界は意外にマッチしていて驚かされる。

ドライヴ感あふれる演奏も素敵で、現代的なスピード感とペーソスとが交錯する様は、まるで時空を越えたようなゾクゾクする感興に満ちている。拍手。

第26回:「現代音楽撲滅協会」発足? ウワサの真相

20世紀もあと5年というまさに世紀末のドンヅマリに来て、「現代音楽撲滅協会」というのが発足したらしいという不穏なうわさが巷を駆け回っている。

この協会のスローガンは、

「書かない、聴かない、作らせない」

それから、

「ちょっと待て。その一音がハズれてる」

あるいは、

「気を付けよう。暗い夜道に無調音楽」

もひとつ、

「不協和音一秒、不快一生」

で、彼らが撲滅しようとしている「現代音楽」の定義は、「いまだに12音・無調音楽の延長線上で書かれているパカタレ音楽」とか。ちなみに私の音楽はかろうじて除外されているそうである。

うーん。まあ、確かに「現代音楽」というやつは、「現代」の「音楽」などと言いながら「現代の聴衆」を徹底的に無視しバカにした音楽を半世紀にわたって勝手放題にやってきたわけだから、そろそろ天誅が下ってもおかしくないとはうすうす感じていた。逆に言えば、よくもまあ世間が今まで黙って見過ごしていたもんだと感心していたほどである。

確かに音楽を作るのは自由だし、聴衆に理解されなかろうが売れなかろうが、新しい(と思い込んでいる)音楽を書いて勝手に自滅するのは自由であるべきである。

しかし、この「現代音楽」というしろものが、本来なら「今」という時代の新しい「音楽」を創るはずの音楽大学作曲学部とか音楽コンクールの作曲部門、あるいは権威ある作曲賞などまでを汚染して、聴衆からも現代の音楽シーンからも遊離した「燃えないゴミ」ばかりを繁殖させるカルト宗教教団と化しているとなると、これはカラスの勝手でしょではすまない由々しき問題になる。

つまり、宗教を信仰するのは勝手でもハルマゲドンと称して地下鉄に乗っている他人を無差別殺傷するのが許されないように、あるいは、核武装を夢想するのは勝手でも世界中の反対を押し切って海の真ん中で核実験を強行するのが許されないように、この音楽界の深部を犯しているテロリズムはもはや見過ごしには出来ないのである。

テロリズム。そう、今世紀初頭に生まれたこの「現代音楽」の最大の罪は、「こんな腐ったナスのヘタみたいな音楽が未来の音楽だって言うなら、もう作曲なんかしたくない!」と筆を折ってしまった作曲家を多く生んだこと、これに尽きる。これは一種の「音楽殺し」であり、間接的に言えば「殺人」を犯しているに等しいのだ。

事実、無調音楽が作曲界を汚染し始めた第一次大戦以降、クラシック創作界からメロディが消え、ポップス・ジャズ・ロックといった他のジャンルと拮抗できる音楽的才能を持った作曲家が姿を消した。その直前までクラシック界が輩出していたラヴェルやマーラーやシベリウスやドヴォルザークなどといったポップス界も真っ青のメロディ・メイカーたちのことを考えると、この突然の消失は「虐殺」が行なわれたとしか思えないほど急激で劇的である。

そこで、音楽界の「破壊活動防止法」とでも言うべき「現代音楽撲滅協会」の出番となったわけだが、彼らが糾弾するのは無調音楽テロに加担した当の作曲家だけにとどまらない。無調に陥った現代音楽を自分では理解できないくせに「無調の音楽こそ現代の、そして未来の正当なる音楽である!」などと公言し、音楽を志す作曲家たちを絶望させ、新作を待望する聴衆をだまし、音楽をガス室に送り込んだ音楽評論家や研究者・音楽学者たちも同罪なのである。

なにしろ、20世紀に地上の地獄を産み落としたナチス・ドイツや軍国主義の大日本帝国やソヴィエト共産主義国家は崩壊し消滅したのに、なぜか現代音楽王国だけは夜中の台所に現れるゴキブリのように音楽をチビチビ殺しながらいまだにこの国の音楽大学やコンクールに生き残っているのだ。これを「現代音楽ホイホイ」かなにかで捕獲し叩き潰して20世紀の音楽を整理したうえで未来へ受け渡さなければ、われわれ20世紀人は来るべき21世紀に顔向けできないではないか。

そこで「現代音楽撲滅協会」では、20世紀最後の5年間を「現代音楽撲滅強化年間」とし、巻頭に上げたスローガン(書かない、聴かない、作らせない)に沿って本格的な活動を開始するということなので、趣旨に賛同する諸兄は耳を鍛えて自宅待機していて欲しいとのこと。

さらに最終年には「新・東京裁判」というのを開き、現代音楽の創作・普及に直接関与したものを「A級戦犯」、間接的に関与したものを「B級戦犯」として裁判にかけ、処刑(極刑は「現代音楽」を朝から晩まで聴かせる終身刑とか。む、むごい!)することを計画中なので、身に覚えのある作曲家・評論家諸氏は首を洗ったうえ身辺整理をしておくように....というのだが、ホ、ホントかいな?

*

◆ペーテリス・ヴァスクス「メッセージ」(BMGビクター)

◆ペーテリス・ヴァスクス「メッセージ」(BMGビクター)

その「現代音楽撲滅協会」が今回推薦するこのCD、聴いた途端「あれ?ど、どこかで聴いたことがあるような....」とビックリ。なんと私の曲にハーモニーの趣味やサウンドがソックリなのである。

バルト三国はラトヴィア生まれというこの作曲者ヴァスクス氏が私の曲を聴いているわけはないし、私がこの人の音楽を聴くのも初めてなので、ようするにシンクロニシティということなのだろうが、うーん、世界にはこういう音楽を書いている人がいるのだなあ。

ただしコールアングレ協奏曲で「トゥオネラの白鳥」ソックリのフレーズが出てきたり、白鍵だけデタラメ弾きしているような弦の安易な楽想を多用したりと、才能を疑ってしまうところもゼロではない。しかし、世紀末叙情楽派の作品リストには加えていい一枚ではある。一応おすすめ。

◆「覡(かむなぎ)」菊地悌子・十七絃箏の世界(カメラータ・トウキョウ)

もう一枚は、毎度毎度で申し訳ないがまた拙作を入れた新譜が出たのでご紹介。今回は「なばりの三つ」という十七絃箏の独奏曲を収録した新録音盤である。

十七絃箏というのは通常の十三絃の琴より低い音を出す琴で、バイオリン属で言えばチェロに当たる楽器と言えばいいだろうか。演奏の菊地悌子さんはその第一人者。私の作品のほか西村朗氏によるアルバム・タイトル曲「覡(かむなぎ)」(この字、ワープロで探すのが一苦労!)など全5曲を収録。「なばりの三つ」というタイトルで白土三平を思い出してくれた人に拍手!

第27回:CD録音と音楽祭下見のトンボ帰り旅行記

1月16日。田部京子さんによる「プレイアデス舞曲集」のCD(デンオン)録音のため秩父へ行く。池袋から特急「ちちぶ」で一時間半。西武秩父駅から車で十分ほどの山の上にあるミューズパークという広い公園の中にある音楽堂での録音セッション。

1月16日。田部京子さんによる「プレイアデス舞曲集」のCD(デンオン)録音のため秩父へ行く。池袋から特急「ちちぶ」で一時間半。西武秩父駅から車で十分ほどの山の上にあるミューズパークという広い公園の中にある音楽堂での録音セッション。

ピアニスト、作曲家、スタッフ(プロデューサーの岡野さん、録音エンジニアの岡田さん、録音助手の松田さん、調律師の高木さん)共々近くのペンションに泊まり込んで、19日まで3泊4日の録音合宿。途中、音楽現代の城間さんものぞきに来る。連日朝から夜までの録音漬けだったのだが、田部さんの紡ぎ出す音楽、スタインウェイの音色、録音のサウンド、いずれも美しくて時間がアッという間に夢のように過ぎてゆく。

1月19日。全5巻35曲の録音終了。秩父の山の上は冬にもかかわらず暖かかったが、全4日の録音行程を終了して東京に帰った途端に夜から雪がチラホラ。で、翌日の東京は雪景色。危ないところだった。

1月25日。クラリネットの小倉清澄くんのデビューCD(東芝EMI)に私の「鳥の形をした4つの小品」を収録するというので、東京から東北新幹線「やまびこ」で一路福島へ。録音は駅からちょっと離れたところにある福島市音楽堂。スタッフはこちらも3連泊の録音合宿とか。

私の曲のプレイバックを聴きながら「うーん、きれいな曲ですね~」と言うプロデューサー氏。そこまではいいのだが、「こんなドラエモンのような作曲家からこんなきれいな音楽が出て来るとは!」と余計なひとこと。おいおい。確かにポケットに手を突っ込んで「どこでもソナタ!」とか言って曲が出てきたら便利だけどね。

1月26日。本当ならこの録音の後、福島近辺の温泉地でヌクヌクしているだったのだが、「この日に打ち合わせしないと困るんですうゥ」というECM担当ホリカワさんのおかげで泣く泣く東京にトンボ帰り。CD「オフィチウム」が大ヒットしたガルバレクとヒリヤード・アンサンブルの来日イベントの打ち合わせ。「ギャラは出ませんので、その分接待します」と言うので、行き付けの店で一番高い純米吟醸酒を飲もうと思っていたのだが、「実はここの接待費、自腹なんで、あまり飲まれるとあたしの生活費が....グスン」とうらめしそうに言う。おいおいおい。結局980円のグラス酒がギャラのかわり。

1月27日。気を取り直して福島県の原ノ町へ。上野から常磐線の特急「スーパーひたち」で3時間半。今度の5月の連休(2日~4日)にこの町で開催予定の「第一回ホースピア音楽祭」で個展をやるのでその下見。天気がよさそうなので前日に急に思い立ってのお忍び旅行のつもりだったのだが、いきなり駅を降りたところで「あ、ヨシマツさんですね」と捕まってしまった。

「ど、どうしてそれを...」といぶかる私に、音楽祭の黒幕である佐藤氏いわく「なんせ東京からの特急は一日に朝・昼・夜の3本しかなくて、そこからベレー帽かぶって降りて来るなんて一人しかいないでしょ。誰でも分かりますよ」とのこと。しまった。これからはクマのぬいぐるみでも着て変装して行こう。

で、その夜は、サクソフォンの須川展也氏とともに音楽祭の音楽監督を勤める小柳美奈子さんのピアノ・リサイタルで私の「プレイアデス舞曲集」ほかを聴き、なぜか私の楽譜を持っている子供たちにサインをし、その後は音楽祭のボランティア・スタッフたちと深夜までお定まりの宴会。

1月28日。翌朝、ランドクルーザーで町から30分ほどのところにある山奥の渓谷の下見に行く。音楽祭ではここで須川展也氏がサックスを吹き、聴衆は馬に乗ってパッカポッカと30分ほど山道を揺られ、山の斜面に座ってオニギリ食べながら聴くのだとか。岩肌と山と木々と渓流に囲まれた天然自然の音楽ホール。

午後、町に戻って子供たちのピアノ・コンサートを聴く。私が書いた子供のためのピアノ曲集を10人ほどがリレー式に弾き、そのそれぞれの曲の間にお母さんたちが語りを入れるという不思議なかわいいコンサート。

司会者が「は~い、作曲家のオジサンですよォ!」と私を紹介すると、子供たちは「生きて動く作曲家」を目を丸くして見つめる。おいおい、これじゃ本当にドラエモンだよ。

1月30日。夜、渋谷のタワーレコードでサックスのヤン・ガルバレクとヒリヤード・アンサンブルを迎えて「オフィチウム」のイベント。なぜか私が司会でインタビューを担当。もちろん通訳付き。ガルバレク氏は私のサクソフォン協奏曲に多大の影響を与えてくれたミュージシャンでもあり。目の前で聴く舞台演奏に感無量。

1月31日。赤坂にあるコロンビアのスタジオで昼から夜まで前述のプレイアデス舞曲集の編集。デジタル録音したデータをハードディスクに入れてコンピュータ上での編集が自由自在。不思議な時代になったものだ。途中でギターの福田進一氏とアコーデオンのフッソング氏がのぞきに来る。別室で雑誌の対談をやっていたのだとか。

夜、編集終了。渋谷で飲む。

*

◆エレニ・カラインドルー「ユリシーズの瞳」(ECM)

ところで今回紹介するCDは、新年早々の東京~秩父~福島~原ノ町への放浪の旅を記念して、ギリシャのアンゲロプロス監督の新作「ユリシーズの瞳」の映画音楽。

この作品、主人公が古い映画の未現像フィルムを求めてギリシャ~ルーマニア~ブルガリア~ユーゴさらにサラエボへと徘徊する長尺映画で、音楽はギリシャ生まれの女性作曲家のエレニ・カラインドルー。映画自体は叙事詩的でテーマも重いが、音楽は叙情的で繊細なまでに美しい。哀愁漂うテーマを弾くキム・カシュカシャンのヴィオラも聴きもの。

◆ドビュッシー歌劇「ロドリーグとシメーヌ」(ケント・ナガノ指揮リヨン歌劇場:エラート)

もう一枚は、ドビュッシーが「ペレアスとメリザンド」以前に書いていた幻の歌劇の復元版の世界初録音盤。未完とは言え全3幕のヴォーカル・スコアがちゃんと残っていて、現代作曲家デニソフがそれにオーケストレイションを施して完成させたもの。

物語は11世紀スペインの軍人ロドリーゴと恋人ヒメーナを題材にした歴史劇で、台本はベルリオーズとかマイアベーアあたりが喜びそうなグランド・オペラ指向。確かにドビュッシー向きではなく、これが未完の原因らしい。しかし、音楽はこよなく美しく叙情的で、ペレアスより引き締まった優美ささえ聴こえるほど。ベルクの歌劇「ルル」の補完版と並ぶ復元版名作の誕生だ。

第28回:虎は死して皮を残し、人は死して思い出を遺す

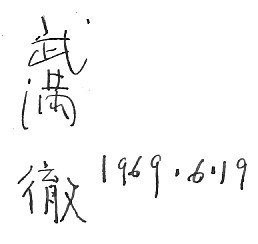

武満さんの音楽を初めて耳にしたのは、「テクスチュアズ」というオーケストラのための作品だった。高校に上がったばかりの頃だったろうか。

現代日本の管弦楽曲が数曲収められているLPの中にその曲はあった。驚くべき高密度のサウンドの織物(テクスチュア)が、恐るべき濃密な色彩で耳に飛び込んできた。

その曲は、まるで生き物のようにうごめき、打ち震え、成長し、ゆらぎ、増殖し、「どんな楽譜で書かれているのだろう?」と耳をすます私をあざ笑うかのように、きらきら輝きながら爆発し、かすかな歌を残して消えて行くのだった。

その時に私は、「こんな作品を自分も書きたい」と熱にうかれたように思い、その固定観念に以後20年近くも取りつかれることになった。

*

そして武満さんに最初に会ったのは、某大学の音楽愛好会が企画した「武満徹作品の夕べ」のコンサートのロビーでだった。忘れもしない、上野の東京文化会館小ホールの、駅が見えるガラス窓側のイスの横だ。

そして武満さんに最初に会ったのは、某大学の音楽愛好会が企画した「武満徹作品の夕べ」のコンサートのロビーでだった。忘れもしない、上野の東京文化会館小ホールの、駅が見えるガラス窓側のイスの横だ。

私はまだ十代の高校生で、武満さんも「ノヴェンバー・ステップス」を書いた直後だからまだ三十代。ロビーに入ってチケットを買っているところで武満さんを見付け、素っ飛んで行った。おかげで、オツリをもらうのを忘れてしまった。

で、その時プログラムにサインをもらった。ところが、私の持っていた安物万年筆は、特定の角度で書かないとインクが出ないというトンでもない代物で、うっかり渡してから「しまった!」と思ったのだが、後の祭り。「武満徹」と三文字書くだけで七転八倒させてしまった。

だから、今も残っているそのサインは、かすれている。

*

実を言うと、私の「朱鷺によせる哀歌」という作品には武満さんへのオマージュが隠されている。

この曲は「THRENODY to TOKI」と綴るのだが、その頭文字は「TORU TAKEMITSU」の頭文字と同じT・Tなのだ。

妙な話だが、私は高校生の頃から「独学で作曲を学び、27歳の時に弦楽オーケストラのための作品で作曲家としてデビューする」という不思議な確信のようなものを持っていた。そこには、武満さんが独学で作曲を学び、27歳の時に「弦楽レクイエム」でデビューしたことへのこだわりがあったのかも知れない。

そして、18歳の時に本土最後の朱鷺が死んだという報を聞き、「朱鷺」(TOKI)への「哀歌」(THRENODY)がT・Tの頭文字を持つということに気付いた時、私はこのタイトルを持つ曲が特別な意味を持つ作品になるという確信を得た。

だからこそ、哀歌は「ELEGY 」ではなく、「THRENODY」と綴るのである。

*

その話を何年か前の草津音楽祭のコンサート後の打ち上げの時に、武満さんに打ち明けたことがある。

その時なんと答えていただいたのかは覚えていないが、その後、宿泊していたホテルの佐藤聡明さんの部屋で、武満さんと3人して夜遅くまで音楽論を戦わせることになった。

武満さんは阪神タイガースの帽子をかぶってベッドの上に座り込んで、私が「ハーモニーを捨てた現代音楽はもはや音楽ではない」と力説し、佐藤さんが「じゃ、君の言うハーモニーって何なの?」と切り返すのを聞きながら、「ぼくも、ハーモニーを捨てた西欧音楽はダメだと思う」とつぶやいていた。

私が「それなら、もっとそのことを公に批判するべきだし、もっとメロディを書かなきゃダメじゃないですか」と無謀にもからむと、武満さんは「ボクは批判もしているし、メロディも書いてるよ」と応じる。

「じゃあ、オペラを書いてください。それも聴衆があきれて大失敗するようなオペラを書かなきゃダメです」と私は主張し、武満さんは「どうして失敗しなきゃダメなの?」と不満そうな顔をしていたが、答えは簡単。武満さんには「成功」した「小品」は腐るほどある。だから、「失敗」する「大作」こそが必要なのだ。

結局、酒の勢いも手伝って私は「武満さんに必要なのは、大失敗するオペラ作品。これです!」と訳の分からない結論を繰り返し、武満さんは苦笑して聞いていたっけ。

今となっては、ちょっとほろ苦く、ちょっぴり申し訳ない気もする思い出である。

*

◆石川セリ「翼」武満徹ポップ・ソングス(デンオン)

そんな武満さんは、「好きな現代の作曲家は?」という問いに「ポール・マッカートニー」と答え、「ガーシュインのような作曲家になりたかった」とつぶやき、若いころはアメリカへ留学して「デューク・エリントンに師事したい」と思っていたという。

事実、初期のあの「テクスチュアズ」でも、クラスターの爆発の後で、かすかな「あこがれ」のようにメロディが浮遊する。そのころはまだ「現代音楽」の前でおずおずしていたこの「あこがれ」は、1970年代になると音楽の前面に顔を出すようになり、80年代以降は武満さんの音楽そのものがその「あこがれ」への陶酔で占められるようになる。

しかし、屈指のサウンド・メイカーの才能を誇った武満さんも、その「あこがれ」を具現化するメロディ・メイカーの才能まで手にすることはなかった。

奇しくも最後のCDとなったこのアルバムで、武満さんは膨大かつ綿密に書き込んだスコアでも手に入れることが出来なかった「歌」を、手に入れようとしたのだろうか。

それは稚拙なまでにシンプルな歌たちだが、だからこそ、そこには見果てぬ夢への限りないあこがれと悲しみが、かすかな痛みを伴って聴こえるような気がする。

*

そして、あの1996年2月20日。訃報を聞いてからほぼ一昼夜、私はありったけの手持ちのCDやレコードやテープで武満さんの音楽を聴きあさった。

それは確かに、「20世紀」を乱反射させた音響の精緻な織物であり、「現代音楽」の落日を告げる最後の光のように思えた。

でも、武満さん、あなたは本当にこういう音楽が書きたかったのですか?

そして、あなたは本当にこういう音楽が聴きたかったのですか?

本当に?

第29回:新番組。心労!新譜情報

「4月からNHKのFMで番組をやりませんか?」という電話があった。

春の番組改編で、今まであったFMのクラシック番組を総とっかえするので、そのうちの「最近のディスク紹介」にあたる新番組を担当しないか?と言うのだ。

ま、確かに、本誌の立体評を始め某新聞の新譜紹介などを担当していることもあって、色々なレコード会社から新譜は毎月ドサドサと来る。それなら、その中で気に入ったやつをどんどん人に聴かせることが出来れば一挙両得、ストレス解消にもなる!と思わずヒザを叩いてしまったのである。

で、唐突だが、やることになった。毎週金曜日午前9時からの「クラシック新譜情報」という2時間番組だ。(ちなみに生放送ではない。朝の9時なんかに作曲家に仕事させたら、死んでしまうではないか!)。

「新番組なんで番組タイトルも考えて下さい」とも言われて、「世紀末CDジョッキー」(笑)とか「ドクター・ヨシマツのどこでもクラシック!」(大笑)とか頭を絞ったのだが、「クラシックの新譜を紹介するんなら新譜情報だろ!」と上層部に言われたのかどうか、気が付いたらただの「クラシック新譜情報」というミもフタもないタイトルになってしまっていた。ま、いいか。

そんなわけで早速、四月の第一週からお仕事とあいなった。「元気が出るピアノを聴く」とか「ヨーロッパ、音楽抒情の旅」とか「アーリー・ミュージックを聴く」とかいう勝手なテーマを付けて、それらしい脈絡を付けながらDJよろしく曲を流している。

しかし、やってみて参ったのは放送上の制約。NHKには作曲家も曲目も「決められた読み方」というのがあって、CDになんと書いてあろうとこれが優先する。ベートーヴェンかベートーベンか、グレインジャーかグレンジャーか、とにかく放送する一曲一曲、ブ厚い「定訳」本を引き、作曲家名と作品名と演奏家名をチェックするのである。たとえば、ガーシュインでなくガーシュウインだとか、キム・カシュカシャンではなくカシュカシアンだとか、CDでは「アイルランド、デリー州の調べ」となっている曲が「デリー地方のアイルランド民謡」となっているとか。これがまたハンパでないのである。

しかも、人種・性別などの差別問題には超過敏。最初の回に放送したレクオーネの「黒のラプソディ」などは、いきなり「黒」がダメ!と原題の「ラプソディア・ニグラ」に改題。黒人差別だというのだが、この曲、単にガーシュインの「ラプソディ・イン・ブルー」をパロって「ラプソディ・イン・ブラック」にしただけのような気がするのだが....。

その伝で、「ジプシー」というのもダメなら、「民族の血」というような表現も控えてくださいとのこと。「それなら、〈作曲家のヨシマツです〉という紹介も、あれ、立派な差別用語ですよね~」とふざけて言ったら、本当にカットになってしまった。そうか。「作曲家」って差別用語なんだ!。まあ、確かに、「作曲家だから儲からなくて当たり前」とか「作曲家だから普通の人間のわけがない」とか、しっかり偏見の目で見られているものなあ。

というのは冗談(?)としても、私が作品のウンチクを傾けた後で「はい、今日はひとつオリコウになりましたね」と言うと、「そのオリコウは、NHKとしてはちょっとマズイのですが~」とすかさずクレームが付き、「では、第2幕の後半あたりから終わりまで聴いてもらいましょう」などと言おうものなら、「誰が歌う何というアリアから最後までなのかハッキリ言って下さい」と、またブ厚い「定訳」を引き始める。

これが本当の「心労・新譜情報」。(お~い。笑えないぞ~)

それに、狭いスタジオで一人で曲を流して解説してジョークを飛ばすというのは、ちと怖いシチュエーション。しかし、作曲っていうのが、狭い部屋で音楽作ってニタニタしている作業なのだから、同じようなものか。

そんなわけですので、レコード会社のみなさん、面白い新譜があったら教えて下さい。ただし、この番組で紹介されたことで後ろ指さされるようなことになっても、当方は一切責任を負いませんのでそのおつもりで。

*

◆シベリウス交響曲第5番/伝説(初稿版)ヴァンスカ指揮ラハティ交響楽団(BIS)

新譜といえば、長らく歴史の狭間に消えていたシベリウスの第5交響曲の「初演の時の版」による演奏が世界で初めてCDになった。BISの社長からサンプル盤を一枚もらったのでご紹介。(ちなみにCD番号が800。「いい番号でしょ」と言う社長に「日本ではウソ八百と言いまして...」と言いかけて、....やめた)。

以前聴いたヴァイオリン協奏曲の初演版というのも、現行版とのあまりの違いに驚いたものだが、この第5交響曲はもっと凄い。単一楽章もしくは自由な三楽章の現行版に対して、この初稿はくっきりと4つの楽章に分かれているうえに、第1楽章冒頭からホルンの主要主題がないわ、主題のキイが違うわ、奇妙な不協和音が飛び込んでくるわ、オーケストレイションが全然違うわ、の凄まじさ。おまけにフィナーレは一・五倍近い長さの壮大なもので、しかもコーダのあのブツ切りスフォルツァンドがないのだ!。

...と延々解説していってもいいが、百読は一聞にしかず。これはシベリウス・ファンなら聴くしかない。ちなみにこのCDにはもう一曲、交響詩「エン・サガ」の初稿版も録音されている。

◆アイノラのシベリウスⅡ(ポニーキャニオン)

もう一枚は、シベリウスが二十代初めに書いたピアノ・トリオ「ロヴィサ」と、同じころ書かれた世界初録音になるピアノ組曲「フロレスタン」が聴けるCD。

これは館野泉さんがシベリウス邸アイノラのピアノを使って録音した一枚。ピアノ・トリオは若きシベリウスが、姉のピアノと自分のヴァイオリンと弟のチェロとで三重奏を演奏していたころを思わせる家庭的雰囲気の佳品。組曲「フロレスタン」はシューマンの「クライスレリアーナ」に触発されて書き下ろした4曲からなるピアノ作品で、自筆譜はシベリウス博物館にずっとあったのに、演奏したのはこれが初めてとか。

*

そう言えば、最近、シベリウスが二十代末に書き上げたものの埋めてしまった演奏時間20分の力作交響詩「森の女神」が発掘され、それを世界初録音されたもの(BIS)も聴いた。

これが本当の「掘り出しもの」だ。(いかんいかん、またオチを付けてしまった!)

第30回:アビーロードの横断歩道を4人で渡れば怖くない

またロンドンに行った。

昨年夏のマンチェスターへのCD録音の旅に続いて、なぜか2年連続のイギリス行きである。

しかも、今回もまたCD録音の旅。なにしろ、「サクソフォン協奏曲をあのアビーロード・スタジオでフィルハーモニア管弦楽団を使って録音!」という、最初はほとんど冗談の夢物語だった話が、なんと正式に決定してしまったのだ。いかに飛行機ギライの私でも行くっきゃないではないか!

それに、この「サイバーバード・コンチェルト」というタイトルの私の協奏曲、実を言うとサクソフォンのソロ(須川展也くん)のほかにピアノ(須川夫人・美奈子さん)とパーカッション(山口多嘉子さん)が準ソリストとして必要。つまり、これに作曲者を加えるとアーティストは総勢4人。と言うことは、合言葉は「アビーロード・スタジオの前の横断歩道を4人で渡ろう!」しかないのだ。

かくして、「絶対にビーフだけは食べちゃダメですよ!」と多方面から念を押されつつ、狂牛病の渦巻くイギリスへと飛行機は飛び立ったのである。

録音は4月の6日と7日。イースターの祝日(なぜかあちこちにカラフルな色を塗ったタマゴが並んでいた)の真っ最中の土日というスケジュールなので、ロンドン到着の翌日、店が閉まらないうちにとピカデリー・サーカスに買い物に出てまず日本酒を一本キープ。「ロンドンに来て真っ先に日本酒買う人も珍しいですね~」とプロデューサー氏にあきれられる。

そうそう、ピカデリー・サーカスの交差点にある大きなCDショップのクラシック・コーナーをのぞいたら、コンテンポラリー(現代もの)の所にしっかりYOSHIMATSUコーナーがあったのには感激。ただし、CD2枚しかなかったけど....。

で、録音前日にはスタジオを見学。タクシーに乗って「アビーロード・スタジオまで」と言うと、「ああ、あのビートルズのね。ほいきた」と返事が返ってくるのがいい。(もちろん英語でですよ。念のため)。

スタジオは外側から見るかぎりでは真っ白なイギリス風の小ぢんまりした建物だが、入口にスタジオの由来とエルガーの名前の記されたパネルがあったり、すぐ近くにビーチャムの住んでいた家があったりするあたりがさすがの貫録。ただし、表の白壁にはビッシリとビートルズがらみの落書き。ポールやジョンの似顔絵に混じってなぜかドラエモンまでいる。(誰だ、こら!)

もちろんビートルズがレコーディングした小スタジオも見せてもらった。わーピアノだ、わーマイクだ、わーコードだ、と、このあたりはプロデューサーから作曲家まで全員ただのミーハーと化す。しかも、内庭に小さな庭園があって、リスまでいるのがすごい。これがホントのイギリス。(おいおい!)

そして、録音。オーケストラの録音は一番大きな第1スタジオで朝十時から。調律のお兄ちゃんが「じゃ、グッドラック!」と言っただけでアッサリ帰ってしまったので唖然としているピアノの小柳美奈子さんと、オーケストラから借りたトムトムや巨大なゴングや鈴をズラリと並べて緊張の面持ちのパーカッションの山口多嘉子さんに挟まれて、本日のメイン・エヴェンター須川展也くんは夢が実現したせいもあってニッコニコ。

対するフィルハーモニア管弦楽団は、名門オーケストラぶった堅苦しさのないていねいな仕事ぶりで、音を出した途端に須川くんの技量が分かったのか好意的な雰囲気がすぐ出来たのはさすが。それをとりまとめる指揮のデヴィッド・パリー氏は、育ちと人のよさそうな明るいオジサンで、冗談を交えつつ笑顔でテキパキと音楽をまとめてゆく。

まず1日目の午前中にマイク・テストを兼ねたリハーサル。午後にドビュッシーのラプソディ、夜にイベールの小協奏曲の録音。そして2日目の午前中にサイバーバード協奏曲を録音し、午後にグラズノフの協奏曲を録音。2日で4曲という結構きついスケジュールながら、さすがは名門フィルハーモニア、譜読みの早さと的確さは一級で、さしたる遅れもなく無事終了。

午後、広上淳一氏がスタジオにやって来て、日本フィルのヨーロッパ公演で演奏する私の曲「鳥たちの時代」のスコア・チェックと打ち合せ。4月末のロンドンを皮切りに、アムステルダム、ベルリン、ウィーン、プラハ、と5月中旬までの一ケ月ほどなかなかおいしい所で上演予定なのだ。わくわく。

その後、スタッフ全員でチャイナタウンに繰り出して打ち上げパーティ。アルコールが回ったところで広上さんの周辺から伊福部昭メドレーの合唱がわきおこり、気が付くとまわりのテーブルには誰も人がいなくなる。う~、またこれで日本人の悪い評判が....。

この録音は、夏ごろ東芝EMIから「須川展也サクソフォン協奏曲を吹く!」とかなんとかいうようなタイトルで登場する予定。乞うご期待。

*

◆「地球(テラ)にて」吉松隆作品集/藤岡幸夫指揮BBCフィル(CHANDOS)

◆「地球(テラ)にて」吉松隆作品集/藤岡幸夫指揮BBCフィル(CHANDOS)

ところで、ピカデリー・サーカスのCDショップにあったのがこれ。昨年夏にマンチェスターで録音したイギリス製の私の作品集CDなのだが、今回日本語解説付き輸入盤として国内発売されるのでご紹介。

交響曲第2番「地球にて」(このタイトルで竹宮恵子を思い出すあなたは、はっきり言ってマニア!)、クレイグ・オグデンのギター独奏によるギター協奏曲「天馬効果」(このタイトルで天馬博士を思い出すあなたもしっかりマニア!)、そして「朱鷺によせる哀歌」(このタイトルで五木寛之を思い出すあなたは以下同文)の3曲入り。

◆プレイアデス舞曲集/田部京子(デンオン)

恥ずかしながらもう一枚も私の曲集なのだが、この連載でも何度か触れた田部京子さんの究極の美音が聴けるCDがついに完成したのでここにご紹介。

実を言うとこのアルバム、今や自分が作曲したかどうかなどということには関係なく、グールドの「ゴールドベルク変奏曲」やビル・エバンスの「ワルツ・フォー・デビー」あるいはキース・ジャレットの「ケルン・コンサート」などと並んであらゆるピアノのアルバムの中で屈指の愛聴盤のひとつ。

ここまで美しいと自分の書いた音楽なのかどうかさえ定かでなくなり、なんというか、知らない間に娘がとんでもない美人に育っていて、ボーッと見とれると同時に「これホントに私の娘なんだろうか?」と首をかしげているような、そんな父親の気分になってしまう。

第31回:ウィーンの森にマーラーの墓を訪ねて

ウィーンに行った。

4月下旬から5月中旬までの日本フィルのヨーロッパ公演で、拙作「鳥たちの時代」を演奏するというのでのぞきに行ったわけなのだが、今回のツアーはロンドンのロイヤル・フェスティバル・ホール、アムステルダムのコンセルトヘボウ、ベルリンのフィルハーモニー・ホール、ウィーンのムジーク・フェライン、プラハのドボルザーク・ホールと、おいしい所だらけ。

どれもヨーロッパ屈指の名ホールなので、自分の曲がどんな鳴り方をするのか聴いてみたかったのだが、全部に顔を出す時間的余裕も金銭的余裕もなく、結局ウィーンのムジーク・フェライン(楽友協会)ホール一本に絞って出かけることにした次第。

直前まで福島の原ノ町での個展に関っていたので、日本フィルがツアーを始めたころは東京にいなかったのだが、最初の地ロンドンから早速「指揮の広上(淳一)さんってば、指揮棒を口にくわえて両手を鳥みたいにピラピラさせて吉松さんの曲を振ってますよ!」というご注進。続いてベルリンからも「演奏は凄くウケてますけど、おっかしいんですよ。指揮棒を口にくわえてお尻ふって指揮してるんですもん!」という仰天情報。おいおい大丈夫かよ~。

で、成田から一路ウィーンへ。

ヨハン・シュトラウスの像がある市立公園を見下ろすホテルの部屋に陣取って、早速ムジーク・フェラインを訪れる。さすがに歴史を感じさせる風格のあるホールだが、中は意外と小さい。ステージも3管のオーケストラを載せたら手一杯で、私の曲のようにパーカッションが多い編成ではかなり狭そう。

早速、本番前の緊張しまくりのリハーサルを終えた後の広上淳一氏を訪問し、「なんか指揮棒を口にくわえて指揮してるそうじゃないですか」とつっこむと、「あ、あれね。やめました」とあっさり撤回。「神聖なる指揮棒を口にくわえるとは何事だ!っていう人が多いもんで....」、だそうだ。

かくして、本番は指揮棒を持たずに素手で指揮。でもその方が鳥らしくていい。

コンサートは日曜日の午前11時開演。ちなみに夜はポリーニのリサイタル。ちゃんとお客が来るのかな?という心配をよそにほぼ満員の聴衆が集まって一安心。かなり年季の入ってそうな老夫婦が多い。

プログラムは、最初に私の「鳥たちの時代」、次にガブリーロフ氏の独奏が加わってラフマニノフのピアノ協奏曲第2番、最後にショスタコーヴィチの交響曲第5番。

冒頭の「鳥たち....」が結構ウケて、客席に座っていた私も3回ほど答礼。感激というよりは、「へえ、ウィーンでもウケるもんなんだな」という感慨がジワリ。生きている作曲家は珍しいのか、休憩時間にはサイン攻め。「ウィーンで現代曲がこんなにウケるなんて珍しいですよ」と某氏が言うので、「ボクのは現代曲じゃないですもん」と返答。

続くガブリーロフ氏のラフマニノフはスリル満点の花屋敷のジェット・コースター。まるでどこへ行くか分からない暴走馬のようなピアノで、広上さんが指揮しながら「こら!ガブ太郎!」(ちなみに、これは広上さんが付けたピアニストくんのニックネーム)と必死で手綱を締めているのがよく分かる。

しかし、そのストレスが一気に解放されたのか、最後のショスタコーヴィチは見事な熱演になった。これを怪我の功名と言うべきか、実力が出たと言うべきか定かではないが。

かくして翌日、日本フィルはウィーンでの大成功を胸に次の公演地プラハへとバスで大移動。こちらはウィーンに留まってしばし観光である。

実は、ウィーンに着いた翌日、マーラーの墓を捜し歩いた。モーツァルト、ベートーヴェン、シューベルト、ブラームスなどのウィーンの作曲家たちは、どんな観光案内にもそのゆかりの地についての記述があり、中央墓地の音楽家コーナーにまとめて埋葬されているのだが、マーラーの墓所についての記述はないのだ。で、「マーラーの意志によってウィーン郊外グリンツィングの、娘が眠っている墓地に埋葬された」という一文を頼りに、訪ね歩くことになった。

このグリンツィングというのは、ウィーン市内から市電で20分ほどのところにある村。自家製ワインを飲ませるホイリゲという居酒屋がたくさんあるので有名な地で、38番の市電の終点駅。

その小さな駅からちょっと歩き、たんぽぽが咲き乱れる道を登って行くと丘の上に小さな村の墓地がある。入口にある花屋で花を買い、「マーラー先生のお墓はどこですか?」と聞くと、店の奥の墓地の地図を見て「6区画の2番目ですね」という返事。

「GUSTAV MAHLER」とだけ書かれた白い墓を見付けた時、「私の墓を訪ねてくる人なら、私が何者だったか知っているはずだし、そうでない連中にそれを知ってもらう必要はない」と言って名前だけを刻ませたというマーラーの言葉を思い出した。

私は、「マーラー先生、来ましたよ」とだけ言って墓の前に花を置き、30分ほど立ち尽くしていた。曇っていた空が不思議なことに青空になり、遠くの教会の鐘の音が聞こえてきた。なぜか涙が出てきて、しばらく止まらなかった。

*

◆マーラー「交響曲第九番」インバル指揮日本フィル(デンオン)

そんなウィーンで聴こえてくる音楽というのは、純度の高い上質なものだがどこか軽い。街は決して明るいわけではなく、むしろ妙に薄暗い感じなのだが、暗くはないのだ。だからテレビから突然、田園の風景のBGMとしてマーラーの第9番が聴こえてきた時、総毛立ってしまった。

そして日本に帰ってきたら、その第9番を日本フィルが演奏したCDが届いていた。これはインバルが振った1979年の定期演奏会での録音。美しい弦の音を誇った日本フィルの熱い演奏が心に染みる。思わずグリンツィングの青い空を思い出してしまった。

◆マーラー「交響曲第十番(マゼッティによる補筆完成版)」スラットキン指揮セントルイス交響楽団(BMG)

もう一枚は、イギリス製のクック版が定番になりつつあるマーラーの第十番の新しい補完版。アメリカの音楽学者マゼッティによるものだが、聴いたかぎりではクック版とさほど決定的な差異はなく、いくぶんオーケストレイションを色彩的にしたくらいの印象。

しかし、このフィナーレの長大なアダージョはとにかく美しく、胸を打つ。さびしく、せつないのだが、しかし雄大な、そんな人生の回想を思わせるのだ。

第32回:誤解が怖くて八階に住めるか!

最近巷で私の作品のCDが何枚か続けて出ているらしく、「最近やけにCDが多いですね」と取材されることが多くなった。(私が作っているわけではないので、そう聞かれても困るのだが....)

新聞社や通信社に出向いて話をしたり、仕事場にカメラ持って取材に来たりするのをこなしていると、数日か数週間たって記事になる。自分で書いた文章ではなく、記者氏が話をまとめた原稿が載るわけなのだが、これが結構誤解が多くて面白い。

「自分が作った音楽をお金をとって人に聴かせる以上、聴衆にウケるということを全く無視して曲を作るのはプロではないんじゃないでしょうか!」と延々説明したら、紙面に載ったのは「音楽はウケなくちゃ!」。

続いて、「東京ではとてもグランドピアノを自由に鳴らすような生活は無理なので、仕方なく夜でも仕事できる音の出ない電気ピアノとパソコンで作曲をしてる」と説明したら、見出しはひとこと「パソコンで作曲!」。

おまけに、いつの間にか「現代音楽撲滅協会」の総裁としてウィーンまでシェーンベルクの墓を蹴っ飛ばしに行ったことになってるらしいし。まあ、何を書かれても「あいつなら言いかねん(やりかねん)!」のひとことで済まされるキャラクターと化しているようで、日ごろの行ないの悪さを反省することしきり。

こうやって作曲家というのは曲解され誤解され、良く言えば「神話」悪く言えば「スキャンダル」が作られて行くわけなのだな。でも、まあ、いい。作曲家「吉松隆」など私にとっては他人ごと。実を言えば、彼がどういう思考回路で交響曲を書いたりピアノ曲を書いたりしているのか、私にはさっぱり分からないのだ。

そもそもこの文章を書いている「吉松隆」だって私のあずかり知らぬ人格だし、勝手に誤解されて寓話化されて、死んだ後でどっかで特集記事など書かれて知ったかぶりの批評家たちにさらし者にされればいいのだ。

大体、作曲家などというのは職業ではない。音楽大学の先生や商業音楽の制作を職業としている正式な社会人ならともかく、「作曲だけやっている作曲家」なんて、変質者とかコソ泥などと同じで仕事でも職業でもなんでもなく、人間のクズなのである。

というわけで私は三十八くらいで当然野たれ死ぬものと決めておりました。ですから、今年がちょうど没後五年になるわけで、そんなせいで追悼記念CDが続いたのでありましょう。私はそう理解しております。

などと言いながら、そのCDの発売記念だかなんだかで指揮者の藤岡幸夫くんと渋谷のタワーレコードでトーク・イベントというのをやったりした。作曲家と指揮者という何の役にも立たない二人を呼んでしゃべらせるというのも凄いが、Tシャツとジーパンの指揮者と黒シャツ黒ズボンの作曲家が二人並ぶとまるで「ダウンタウン」(ちなみに指揮が浜ちゃんで作曲が松ちゃんですね)。どこからか「日本一軽い指揮者と日本一重い作曲家!」という声も。なるほど。(おいおい!)

ちなみに彼も私に輪を掛けた「現代音楽嫌い」で、「自分たちのCDを〈現代曲〉などというジャンルで批評されたくない」という点で意見が一致。当然である。ゴキブリの煮物やウジのごはんなどを食べて「現代人の苦悩を象徴するようなこの吐きそうな苦味が高く評価できる」とか「手の先からシビレてくる緊張感と身体をかけめぐる悪寒のバランスが新しい」などと批評している人に、まともな料理評を期待する料理人はいない。ウミウシが進化したみたいな半魚人に「あなた美人ですね」と言われても「あなた不細工ですね」と言われても、批評にもなんにもならないのと同じだ。早くマインド・コントロールを解かれて「人間」になって下さいと祈るばかりである。

などと言っておきながら何だが、実は私は陰で「現代音楽振興協会」というのも構想しているのである。

この会の趣旨は、東京に現代音楽の殿堂を作り、世界中の現代音楽作曲家や評論家や愛好家たちが集まれる聖地を作ろうというもの。1999年12月を目標に現代音楽専門のホールを作り、そこに研究室・資料室を設置し、現代音楽の作曲を援助する基金を創設する。そして、そのオープニングには世界中の現代音楽作曲家や評論家や愛好家たちが「一人残らず」集まり、盛大なセレモニーが開催される予定なのである。

しかし、しかしである。ああ、なんと恐ろしいことにそのセレモニーの真っ最中に天井が落ちてくるのであります。なんという不幸で悲惨な事故でありましょう!

でもって、「現代音楽振興協会」の看板をペリッとはがすと、そこには「現代音楽撲滅協会」の文字が!

名付けて「現代音楽ホイホイ・ホール作戦」

な、なんと完ぺきな計画だろう!

*

◆須川展也「サイバーバード協奏曲」(東芝EMI)

◆須川展也「サイバーバード協奏曲」(東芝EMI)

ところで、この連載でも録音珍道中記をかねて紹介したサクソフォン奏者、須川展也くんのコンチェルト・アルバムが遂に完成。ロンドンのアビーロード・スタジオでフィルハーモニア管弦楽団を使っての最新録音で、私の「サイバーバード協奏曲」とグラズノフ、イベールの協奏曲、およびドビュッシーのラプソディという協奏曲づくしの一枚である。

指揮は藤岡氏と並ぶ明るい指揮者デヴィッド・パリー氏。(イギリスはこんなんばっかりなのだろうか?)。私の作品は、ソロ・サックスにピアノとパーカッションを加えた一種のトリプル・コンチェルト。クラシック、ジャズ、ロック、エスノ、現代、の狭間を、叫び、歌い、吠え、泣き、疾走する史上最強のサクソフォン協奏曲である。

たぶん。

◆小倉清澄「オフィーリア」(東芝EMI)

もう一枚は、これも以前ここで録音珍道中を紹介したクラリネットの小倉清澄くんのデビューCD。私の旧作である「鳥の形をした4つの小品」のほか、タイトル曲である長生淳くんの美しい小品「オフィーリア」や、バーンスタインのソナタ、ストラヴィンスキーの3つの小品などが収録されている。

テクニックをテクニックと感じさせない自由で清々しいクラリネットの歌が魅力で、精緻な演奏の向こうになまめかしい色っぽさまで聞こえてくるのが面白い。伴奏の白石光隆くんの現代的な美しさを放つピアノも聞きものだ。

共に、白濁の世紀末を通り抜け、その向こうの来たるべき二十一世紀を予感させるアルバムと言えるだろう。

たぶん。

第33回:夏の閑話休題

先日、実家で飼っていたネコが死んだ。私の作曲家デビューのころ家にやって来た野良ネコで、チビネコのころ私の最初の本にカットの写真で登場したこともある。

享年14才だった。

手にひっかきキズがあるのでネコっ飼い同志はお互いすぐ分かるのだが、あのフワフワの毛の手触りと足の裏のプニプニの肉球の感触がいいのだなあ。で、現在ネコが切れた状態。禁断症状が出ている最中。

それに、いつもネコがうろうろしていた実家では、主を亡くしたノミが夏場の暑さで右往左往している。

それを見ていると思わず可哀そうになって、「そうか、おまえたちもネコがいなくなって寂しいか」と声をかけてしまうのである。

これを「ノミ友だち」と言う。

*

そんな夏の暑さの中で考えた。

いわゆるロマン派の作曲家の資料や伝記を調べると、どうも大家になると夏場は避暑先の湖のほとりかなんかで交響曲やオペラを書くのが相場になっているようなのだ。

現代で言うなら、軽井沢か八ケ岳あたりの湖のほとりの別荘で、朝は鳥の声で目覚め、昼は林の中を散歩し、夜はどこぞの小さなレストランででも食事をしながら、日がな一日スコアをカリカリ書くのが正しい作曲家の夏の過ごし方なのかも知れない。

しかし、東京の狭いマンションの一室で夏中クーラー付けっぱなしで近くのコンビニで買ったビールをすすりながら3番目の交響曲とピアノ協奏曲とこんな原稿を書くというのも、それはそれでロマン派の巨匠たちには出来ないぜいたくなのでは? いや、決してヤセガマンなどではなく....。

それにしてもクーラーのない時代に夏に知的作業をしていた日本の先人たちは偉い!

*

そんな夏は、何と言っても怪談である。

先日も夜中にふと目を覚ましたら、誰もいないはずの隣の部屋からブーレーズの「マルトー・サン・メートル(主のない槌)」のアルト独唱のような不気味な女の声が聞こえてくるではないか。しかもアルト・フルートの伴奏付きである。これは怖い。

あわてて起き上がり、散弾銃をしまってある棚に向かうと(このあたりで夢だって分かりますよね)、なにか床に転がっていたものにつまづいた。グニャッとしたいやな感触と生臭い匂い。

で、明かりを付けてみると、なんと長さ3メートルもある巨大な鳴門巻きが!

「なに、それ?」

「いや、だから、なると3メートル。」

*

そんなこの夏、テレビでアトランタ・オリンピックを見ていて考えた。

柔道やレスリングで何キロ級と細かく区別されているのは、体重が重いほうが有利なのでそのハンデを調節しているらしい。それは実に西洋的合理主義と平等主義の現れだ。

でも、それだったら陸上競技でも体操でも「足の長さ何センチ級」というふうにして種目を増やさないと平等ではないのでは? だって足の長さが長いほうが有利に決まっているのだから。

もうひとつ。どうして陸上や水泳や格闘技は男女別なのだろう。世界で一番早い(強い)「人間」は誰か?ということを競うのがオリンピックなら、世界で一番早い(強い)「女性」などと区別するのは、男女平等論者の一番嫌う「男女差別」ではないんだろうか?

もちろん、差別して優遇しなければ女性は一人もオリンピックに出られないかも知れない。でも、差別されてもオリンピックに出られるんなら、それでいいのか?

「って、ムチャクチャ言うなあ」

「差別されて不当に扱われた時だけ抗議しても差別はなくならない。優遇された時にも抗議しなくちゃ!」

「そんなことする奴ァいないよ!」

「でも、差別してまでオリンピックに出すんなら、足の短さ60センチ以下級の100メートル走とか、足の太さ50センチ以上級の女子体操とか、背の高さ170センチ以下級のバスケット・ボールとか、そういう種目も加えるべきじゃない?」

「はいはい。でも、加えるのは勝手だけど誰も見ないよ。全然面白くなさそうだもん。」

*

最後に、「心労新譜情報」でおなじみの私が担当しているNHK-FM「クラシック新譜情報」の、番組への問い合わせ電話の傑作を一つ。

「先日、メエメエ山羊さん指揮のオイテケボリ交響楽団とか言ってましたけど、あれは何ですか?」

答えは、「ネーメ・ヤルヴィ指揮のエーテボリ交響楽団」

今月のボキャブラ賞はこの作品に決定!

*

◆沈黙の声...バルト諸国の音楽1(フィンランディア)

....と作曲家が錯乱する暑いこの夏、何をトチ狂ったかワーナー・ミュージックが「バルト諸国の音楽シリーズ」というCDを連発し始めた。一発当てようと思っているのか単なる開き直りか。担当氏の運命やいかに?

ただ、その一枚目の「沈黙の声」というCDの中のラトヴィアの作曲家ペトリス・ヴァスクス(1946~)の「声」という作品がなかなかいい。弦楽だけの暗く沈痛な音楽だが、旋法を使って書かれた悲しい美しさを持った音楽である。

併録はリトアニア作曲界の重鎮バラカウカスのオストロボスニア交響曲とリトアニアの女性作曲家ナルブタイテの作品。(うわあ名前の校正が大変だ!)

◆ペレーツィス「白鍵」/グレツキ「ピアノ協奏曲」ほか(エラート)

もう一枚は、ソ連・ポーランド・バルト三国という旧東側の現代ピアノ協奏曲を集めたアルバム。グレツキ、グバイドリーナ、ウストヴォルスカヤという名前に混じって最後に登場するゲオルグス・ペレーツィス(1947~)という人の曲が面白い。

コンチェルティーノ・ビアンコ(ピアノ小協奏曲「白」とでも訳すのだろうか)というその曲、その名の通り「白鍵」だけを使ったハ長調の協奏曲なのだが、その美しさと能天気さには調性復活主義の私もしばしア然。耽美的でリリカルな楽想とバカバカしいまでに陳腐な楽想とが交代して現れるのも凄いが、当人が計算して書いたのか何も考えてない結果なのか不明なのも凄い。ただ、第2楽章の「メリーさんのヒツジ」みたいなメロディとフィナーレのあまりの能天気さには思わず「え~かげんにせえよ!」とツッコミを入れたくなる。

第34回:世紀末音楽研究所夏期特別講習会 in 草津

ここ数年来、夏の終わりには草津音楽祭へ行く。正式には「草津夏期国際音楽アカデミー&フェスティヴァル」というらしいのだが、むかし一度招待作曲家というのをやってから、毎年ホテル一泊付きのご招待があるので顔を出すのである。(しかし、ホテル一泊招待というのにつられて出かけるというのもビンボ臭いな....。)

ただし8月も25日を過ぎて、一番人出が少なそうな日を狙って行く。主催者側は、あまり一般客の来ない現代音楽コンサートの日(毎年一回、作曲家の個展がある)に来て欲しいらしいのだが、狭い草津の街で作曲家や評論家と顔を付き合わせて逃げられないなんて、そんな恐ろしい事とてもとても!

しかし、今年はそんな鉄則が通用しない大ピンチ。というのも、今年の招待作曲家は松村禎三氏。実を言うと私の師匠だったりするのである。

で、ご無沙汰しまくっている不肖の弟子としては大困り。久しぶりに会った西村朗氏と、「どうしようか? 行かないと〈なんで来なかったの?〉と言われそうだし、でも、行くと〈なんで来たの?〉と言われそうだし。」と相談した揚げ句、結局、世紀末音楽研究所夏期特別講習会(?)という名目で二人して行くことにした。

当日朝、西村夫妻と東京駅で待ち合わせして、まずは上越新幹線で高崎へ。そして高崎からは吾妻線の各駅列車にコトコトゆられて長野原駅に着き、駅前の食堂で遅い昼食。気が付くと漬物をつまみに日本酒を飲んでいて、すっかり酒盛り状態。すっかりくつろいでしまって、あわててタクシーをとばしてホールに着いたのが開演十分前。

プログラムは最初に、ソプラノと大編成アンサンブルによる「阿知女」。絶叫する古事記の世界ですっかり目が覚めて、続いては六十年代の名作「弦楽四重奏とピアノのための音楽」。高校生の頃さんざん聴き、スコアをなめ回すように読んだ懐かしい名曲。グチャグチャとからんでゆく弦の書法とか、梵鐘のようなピアノの合音(和音ではない)が強烈な印象で、以後の私の作品の中にずいぶん残響が残っている。

この2曲で前半が終わって、後半は2つの歌曲(「軽太子の歌える2つの歌」と「貧しき信徒」)、そして「ピアノ三重奏曲」とほぼ作曲年代順に室内楽作品を俯瞰する。

最後に今回初演の「弦楽四重奏曲」。「ベートーヴェン最晩年の大傑作を思い、構想から三十余年。三楽章のつもりだった が最終的には全四楽章になった」などと聞いていたので一時間近い巨作を覚悟していたのだが、意外に簡潔な書式の十数分の中編。淡い対位法が交錯し、ピチカートだけのいかにもスケルツォらしいスケルツォがはじけ、最後にふと短い回想がよぎって終わる。

終演後、楽屋を訪ねて「いやあ。ベートーヴェンの後期みたいな渋くて長~い曲を書いたんだとばかり思ってましたが、芸風変わりました?」と言うと、ニコニコ顔で「そう。脱皮したんだよ」というお返事。

次いで西村センセが「おめでとうございます!」と声をかけると、「本当?きみ本当ににおめでたいと思ってる?」と笑顔ながらキツイ切り返し。「もちろんですよ。なにをおっしゃいますやら。あははははは」と切り抜けてはいたようだが、このあたりの作曲家の会話は怖い。お互いに笑いあっているからと言って素人が近寄るのは、ヒグマが相撲をとっているところに素手で割り込むのと同じできわめて危険である。

*

◆松村禎三作品選集Ⅰ(カメラータ)

そんな松村さんの門を私が叩いたのは19の時。以来、私は何度となく「キミの音楽はボクのと全然違う。どうして師事しようなんて思ったの?」と言われ続けてきた。

しかし、打ち上げパーティに来ていた旧友氏の話によると、松村さんは若いころ朝から晩まであんまり「ラヴェル、ラヴェル」と言うので「ラベ公」と呼ばれていたんだとか。でも、松村さんの音楽とラヴェルの音楽も全然違う。

その点を私も不思議に思っていたのだが、以前「交響曲」の出版スコアの校正をお手伝いしている時に、松村さんがふと「これ、実は〈ダフニスとクロエ〉が下敷きになっているんだよね」ともらしたことがあって仰天した。そう言えば、第1楽章冒頭の木管やハープが十六分音符で細かくうごめくテクスチュア。そして、その下でチェロのロングトーンが動きだす構図。まさに〈ダフニスとクロエ〉第2組曲冒頭なのである!

さらに、「〈管弦楽のための前奏曲〉は実は〈ボレロ〉なんだよ」という話にも驚いた。冒頭でオーボエが歌い始める細い細い一本のメロディがどんどん重なっていって、それがいつの間にか巨大な轟音になってゆく壮大な音楽。それは、言われてみればまさに〈ボレロ〉そのものなのだ!

しかし、これは凄い。普通は真似ればどこかにそれらしい痕跡は残る。早い話が、武満さんがドビュッシーやメシアンを下敷きにすれば、そのサウンドの元ネタは聴けば誰にでも分かる。ところが、松村さんのラヴェルは分からない。松村さんがどんなにラヴェルを模倣しても、その結果出てくる音楽にはラヴェルのラの字もないのだ。

結局、作曲家の個性と言うのは音楽を自在に操れる「音楽の才能」とは全く別のところにあるのだ、と確信するに至った。いくらラヴェルを真似してもすべて松村禎三の音楽になってしまう強力な個性。それは、いくらハイドンを真似してもすべてベートーヴェンの音楽になってしまう個性と呼応する。

以来、私は「自分は音楽の才能があるのだろうか?」などという無駄な自問をすることがなくなった。「人は作曲家として生まれるのではない。作曲家になるのだ」というどこかで聞いたような言葉が脳裏をよぎる。

だから、師には決して教えてもらおうなどと思ってはならない。師とは先人であって、案内人ではないからだ。

存在する。それが師なのである。

*

「しかし、作曲家って言うのは、キミにしてもボクにしても、結局のところ自分の音楽については何にも分からないのだろうな」

コンサートの翌日の夜、草津から東京に戻り、目黒のスペイン料理屋で打ち上げの酒盛りをしながら、私は西村センセにからむ。

「言おうとしてることはよく分かるよ。でも結局、キミにしてもボクにしても好きなように書くしかないと思うね」

白ワインを飲みながら西村センセは答える。横で優子夫人があきれて聴いている。

世紀末音楽研究所夏期特別講習会の夜はふけてゆく。

第35回:京都、奈良、飛鳥どす

ひさしぶりに京都に行った。

小さな美術展をのぞきに行くだけの用だったのだが、一週間ほどむりやり日程をこじ開けて、中秋の名月の美しい奈良・飛鳥まで足を伸ばして(なんだか修学旅行みたいなコースだな)歩いてきた。

来年もしかしたら新作雅楽を書かねばならないかも知れないので、取材旅行(?)も兼ねての小旅行。もちろん京都や奈良に行ったからと言って、いきなり御所や寺院で雅楽が聴けるわけはなく、あくまでも雰囲気を吸いに行っただけなのだが。

しかし、今回初見参のマンションみたいなデザインの京都駅ビルにしても、御池大橋のたもとにデンとそびえる巨大な京都ホテルの建物にしても、京都は来るたびに変わってゆく。京都にいにしえの日本があると思うのは、もはや幻想にすぎないのだろうなあ。

それでも、寺町通りなどを歩いていてヒョイと古道具屋に入ると、笙(しょう)や篳篥(ひちりき)などがあったりして嬉しくなる。早速、その夜は寺町京極の「酒見世」で一杯。カウンターで一人「鄙願(ひがん)」を飲んでいると、隣に座っていた老旦那が店の女の子を口説き始めたのだが、ゆらゆら揺れるその京都弁がまるで篳篥と龍笛のやり取りのようで耳に心地よかった。少し酔ったかな?

翌日、かすかに平安京の香りが残る京都御所の中を許可をもらって参観し、紫宸殿の内部の障子に描かれているという「花鳥」の絵に魅せられる。金箔の障子に極彩色の鳥と花とがちりばめられたもので、現物を目の前で見ることは出来なかったが、新作雅楽の題材のひとつとしてチェック。どうも鳥にこだわってしまうのである。

帰りに御所内の土産物屋で「雅楽」というパンフレットを見つける。楽器や舞の図解なども載っているフル・カラー8ページの小冊子ながら、値段がなんと50円(!)というのに感激。それで祝杯、というわけではないが、夜は「玉の光」で一杯。

続いて、京都駅から近鉄線で奈良に出る。奈良公園には相変わらず鹿がいっぱいで、なんかシュールな景色。動物や鳥を片っ端からたたき殺してきた現代日本人が、ここ奈良で鹿だけ甘やかしているというのは面白いを通り越して実に奇妙だ。

そんな鹿の中を歩いていたら、むかし鹿のぬいぐるみが出てきて「ペ!」というだけの超ミニ・バレエを構想したのを思い出した。「ペ!という鹿」で「ペトルーシュカ」なのである。ちなみに、その前は鳥のぬいぐるみが出てきて「ヒ!」というだけの「ヒの鳥」。そして2001年のコンピュータ「HAL」がそれを採点する「HALの採点」と組み合わせて、「十秒で出来る三大バレエ」という演目だったのだが、残念ながら初演されていない。(そんなもん、誰がするか!)

でも、私の記憶が確かなら、むかしシュトックハウゼンが、猿のぬいぐるみが出てくる妙ちきりんな雅楽を書いてたような気がする。あながち、雅楽「ペという鹿」も夢ではないかも。(お~い!)

その夜は、おりしも中秋の名月の前夜とあって、猿沢の池のほとりには提灯がズラリと並んで采女神社の宵宮祭。翌日の采女祭には、花扇使いを乗せた龍頭船が池に浮かぶのだとか。当然「春鹿」で一杯。

翌日、さらに南に足を伸ばして、神武天皇が即位した地という橿原神宮を参拝。近くの神武天皇陵にも寄ってみたが、初代天皇の御陵のはずなのに参拝者ゼロ。おまけにすぐ近くの小学校か幼稚園で運動会をやっているらしく音楽鳴りまくりでマイク叫びまくり。う、うるさい。陛下、あのやかましいスピーカーにご天誅を!

続いて、飛鳥も散策。さわさわと秋風が稲穂をなでて、丘のあちこちに真っ赤に咲き乱れる彼岸花が美しい。そんな中を、石舞台、酒船石、亀石、猿石、鬼のまな板、鬼の雪隠と奇石めぐり。

前述のパンフレットによれば、雅楽の元となる外来音楽が初めて新羅から入ってきたが453年ころで、宮廷に雅楽寮(うたまいのつかさ)が設立されて唐楽・高麗楽・百済楽・新羅楽が統括されたのが文武天皇の701年ころとか。まさにこのあたりで日本の音楽はその黎明期を迎えたわけだ。

しかし、そのころの貴人たちも楽士たちも、まさか千二百年もたってここが修学旅行の中学生たちとハイキングのおばさんたちが闊歩する観光地に成り果てるとは、思ってもいなかったでしょうな。

さて、私の今住んでいる新宿近辺などは、千二百年後に一体どんなしろものが闊歩するどんな場所に成り果てているのでありましょうか?

*

◆クロノス・カルテット「吠える!」(ノンサッチ)

ところで、最近聴いた「現代音楽」の中で一番面白かったのが、このアルバムの1曲目に収められているマイケル・ドハティの「歌え!フーバーFBI長官」という曲。

禁酒法の時代からニクソン政権下までFBI(連邦捜査局)の長官を務めたフーバー氏の生声のテープにクロノス・カルテットの弦楽四重奏をからめたものなのだが、これがなかなか笑えるのである!

どこから調達してきたのか「FBIだ!手を上げろ!」だの「FBIのファイルを公開しろ!」「こっちは機密だ!」だのというサンプリングされた言葉の断片がロック風のリズムに乗って繰り返されるうちに、本当にフーバー長官がダミ声で歌いながらダンスを始めたように聞こえてきてなんとも楽しい。

アメリカ国歌の変奏から、電話のベルやピストルの音などの現実音までが雑多にコラージュされていて、アメリカ現代史の一断面を切り取ったミニ・ドキュメンタリー番組でも「聴いている」ような気分になるのも面白い。いいなあ、これ。この手で「歌え!田中角栄内閣総理大臣!」なんて出来そうだ。

◆小林美恵「美しい夕暮れ」(vn:小林美恵、p:上田晴子/デンオン)

小林美恵さんは昨年のNHK-FMの生放送番組でご一緒して、その澄んだ艶やかな音に感心したヴァイオリニスト。先の田部京子さんの「プレイアデス舞曲集」とプロデューサーが同じという縁もあって、フランス近代ものを中心にした小品を集めた彼女のデビュー・アルバムに一曲提供することになり、「融けてゆく夢」という曲を献呈したのでここにご紹介。

とは言っても新曲ではなく、昔書いた室内楽曲の中の一部分。ひたすらゆっくり鳴り続けるピアノの和音の上をヴァイオリンがメロディを歌うだけの、まさに短い夢を見るような小品だが、小林さんの凛としたヴァイオリンが美しい。

第36回:ホラー・スプラッター音楽へのお誘い

ここ数年ほど、クラシックのCDで「アダージョ」を売り物にするアルバムと、様々な名曲の「コンピレーション(編さん)」を試みるアルバムが目立って増えてきている。 1980年代にアメリカ西海岸あたりから起こった「ストレスのたまっている現代人を精神的にリラックスさせる」というコンセプトの「ヒーリング・ミュージック(癒しの音楽)」が、「グレゴリオ聖歌」や「アダージョ・カラヤン」の世界的ヒットを経てクラシック界にも蔓延したということらしい。

最近、その手のCDをまとめて聴く機会があったのだが、「アダージョ」~「聴いてリラックス」という連想ゲームは、「精神安定剤」のような実用音楽へと向かい、「夜ゆっくり眠れる安眠音楽」から「朝さわやかに起きられる爽快音楽」、さらに「不安解消」「意欲増進」「心のビタミン」「愛の媚薬」などという効能付きのアルバム(ただクラシックの名曲を並べただけなのに!)まで出て来る始末。

いや、こんなのはまだましな方で、「頭が良くなる音楽」「お肌にいい音楽」「交通事故防止」などというのから「犬のための音楽」「猫のための音楽」なんてものまであるのだから凄い。うーむ、クラシックにこんな効能があったのか。知らなかった。

これが本当なら、これらのアルバムに収録されている曲のほとんどを聴いている私などは、安眠できて朝さわやかで、不安もストレスもなく、頭良くてお肌つるつるで、事故にもあわず栄養満点のはず。おっかしいな。

しかし、いい加減な効能をこれほど言いきってしまう「コンピもの」でも介入できない「現代人の欲求」があるのに気づいた。

一つは「お金持ちになれる音楽」、もうひとつは「ダイエットに効く音楽」である。

前者は、ないのが当たり前。音楽書いてる人間がお金持ってないのに、聴いてお金が入るわけがない。問題外。却下。

問題は後者。まあ、確かに「聴くとやせる音楽」っていうのは怖い。音楽聴くだけでみるみるやせていくっていうんなら、それはもう音楽じゃなくてノイズである。車の騒音とかアパートの上の部屋の騒音とか、近所の子供の嬌声とかバカ息子の聴いてるステレオの騒音とか、そんなものはCDなんか買わなくても身近にいくらでもある。

しかし、これ、意外といけるんじゃないかな、と思ったのが、昔冗談で言った「食欲ゲンタイ音楽!」「現代音楽でダイエット!」という奴。

考えてみると現代音楽というのは、「聴いて気持ち良くなる」とか「疲れた心を癒す」とか「気持ちが安定する」とかいう音楽の効能を全部裏返したところにあるわけなのだが、「毒をもって毒を制す」の故事のとおり、意外にこの「毒」、使えるような気がする。

なにしろ現代音楽は、「聴くと気持ち悪くなる」「聴くと気が遠くなる」「吐きそうになる」という毒物サウンドの宝庫。それらの名曲をコンピレーションすれば、たちどころに「超ストレス」「食欲減退」「やる気喪失」「栄養失調」「失望と絶望」「自殺願望」などなど6枚くらいはすぐアルバムが作れそう。これがブームになれば現代音楽普及にも役立つし、一石二鳥。どこかやりません?

それから、もうひとつ。最近けっこうホラーもののブームで、かつては暗いマニアの専売特許だったホラー小説やホラー・コミックスが一般女性にまでけっこう受けて売れている。それどころか、死体の写真集や拷問の本などというカルト的なものまで売れてるとか(実はここだけの話、私もこの手の本は昔から好きなのです。うふふ。)

となると、音楽界でこれに便乗できるのは「現代音楽」しかない! なにしろロックやジャズやクラシックで、ホラーに太刀打ちできるような音楽などないのだから。

そこで、現代ものの名曲をコンピレーションすれば、たちどころに「頭痛と吐き気のおぞましい世界!」「寒けが襲う恐怖のサスペンス!」「聴くも恐ろしい戦慄のホラー!」「耳で聴く残酷拷問の世界!」「血しぶきドバッのスプラッター!」などというアルバムがすぐ作れそうではありませんか。

しかも、大々的に宣伝して増産した揚げ句返品の山になれば、CD会社も「恐怖の世界」が味わえる、と言うオマケ付き。どこかやりません?

(そんなもん、誰がやるか!)

*

◆「クワイエット・クラシックス」(デンオン)

◆「クワイエット・クラシックス」(デンオン)などと言っておきながら、私もとうとうアダージョ・ブームに便乗したクラシックの名曲つまみ食いコンピものの選曲と監修などというのを担当してしまったので、恥ずかしながらご紹介。

実は、この種のアルバムの選曲やタイトルを茶化す本を某XX之友社で書いていたら、「じゃ、自分でやってみたら?」といきなり振られてしまったのだ。天にツバすると自分に返ってくる...という奴である。

で、やってみると、どんな曲でも自由に並べられるわけではなく、制作するCD会社に原盤のある曲と演奏しか使えないわけで、当然ながら使える曲も演奏家も制限されて、これがけっこう難しい。前述の「現代ものコンピ」が難しいのはそのせいもある。

しかし、結局「クラシカル」「ロマンティック」「リリカル」「ノスタルジック」「ア・ラ・バロック」などという怪しげなタイトルの5タイプのアルバムを選曲・監修したあげくジャケットのイラストまで描いてしまい、おまけにその顛末をそもそもの話の発端の本にマンガにして載せてしまう、というバカまでやってしまった。

おかげで某X楽X友社始まって以来のトンデモ本が出来上がり、その担当者は「バカ本のパパ」と呼ばれているそうである。

◆「オリオン・マシーン/吉松隆作品集Ⅱ」(カメラータ・トウキョウ)

もう一枚は、毎回のお約束みたいになってしまった私の作品の新譜のご紹介。

なぜか今年は自分の曲の新譜CDが多くて、単純にこのコーナーでオマケのように紹介していたらかなり連続してしまった。すみません。しかし、さすがにこれが今年のシメ。九三年に日本フィルで初演されたトロンボーン協奏曲「オリオン・マシーン」と、90年に民音現代作曲音楽祭で初演された「カムイチカプ交響曲(交響曲第1番)」のカップリング。前者は本邦初登場で、後者は「民音現代作曲音楽祭'90」に収録されていたもの。共に初演のライヴである。

結局これで、今まで書いたオーケストラ曲・協奏曲はほとんど全部CD化されたことになる。これも、ひとえにご愛聴くださるみなさまのおかげです。感謝。