復刻!世紀末CDノート(1997年版)

復刻!世紀末CDノート(1997年版)

★これは音楽現代誌に1994年1月より連載された「世紀末CDノート」のオリジナル復刻版です。

1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999

第37回:アストル・ピアソラへのオマージュ

第38回:CD批評うちあけ話

第39回:ちょっと待て、あんまり飛ばすとすぐ終わる

第40回「音楽家はつらいよ:純情編」

第41回:幻のナニワ観光記:97年春

第42回:岐阜のギターと雅楽と声と

第43回:夏来たりなば暑苦し

第44回:つれづれなるその日暮しのそこはか

第45回:ロンドンの安ホテルの庭で夜ウグイスを聴く

第46回:雅楽を書き上げ、夏は終わりぬ

第47回:コンピュータはピアノを救うか?

第48回:食えない作曲家と食べられるキリンの飼い方

第37回:アストル・ピアソラへのオマージュ

アストル・ピアソラの音楽を初めて聴いたのは、私が大学に上がったばかりのころだった。それも、高校の学内オーケストラでヴァイオリンを弾いていた友人が、大学に上がってタンゴ・バンドを始めたのがきっかけだったのだから、ちょっと奇妙な出会いだ。

とは言っても、彼らがピアソラを演奏していたわけではない。古典のタンゴを演奏したいのだが演奏用の楽譜というのがないので、レコードからコピーして総譜を作ってくれないかと頼まれたのが最初なのである。

しかも、コピーしたのはピアソラの作品ではなく、ごく普通の「インスピラシオン」とか「ガウチョの嘆き」とかいう曲。早い話が、レコードを聞いてバンドネオンやヴァイオリンのフレーズを採譜するアルバイトだったわけなのだが、その時、コピーする曲が入っているレコードのほかに参考盤として何枚かタンゴのレコードを借りて聴いた。その中にピアソラ五重奏団の最新盤「アディオス・ノニーノ」(1969年録音のトローバ盤)があったのである。

一聴してその力強くも切ないメロディと、強靱で柔軟なリズムにあふれた音楽は、私を魅了した。特に、異郷の地ニューヨークで父親の死の報を聴いて書いたと言う「アディオス・ノニーノ(さようなら、お父さん)」には打ちのめされた。今でもこの演奏を聴くたびに涙が止まらなくなる。

しかし、当時まだ40代のピアソラは、タンゴ界でも「異端」とされていて、彼の「踊れない」「変な」タンゴは、タンゴ界からは「あんなものはジャズだ」と言われ、ジャズ界からは「むしろ現代音楽だ」と言われ、現代音楽界からは「ただのタンゴだ」と言われるようなまま子扱いを受けていたようだ。

そのころのピアソラは、「私の音楽を理解する聴き手は世界のどこにもいないに違いない」というかなり絶望的な言葉をつぶやいていたと聞くが、私も独学で作曲を始めてから十数年間ほど同じような絶望の底にいたので、彼の音楽には本当にギリギリと胸を締めつけられるような共感を覚えることになった。

余計な話になるが、しばらく後(1977年頃)に、ひょんなことから尺八の友人と私のピアノとでジャズ演奏をするという奇妙なアルバイトを見つけたことがあったのだが、その時のベースがこのピアソラ五重奏団。バンドネオン、ヴァイオリン、ギター、ピアノ、ベースという編成にちなんで、尺八2本、琵琶、ピアノ、ベース(!)という世にも奇妙な五重奏団でオリジナル曲を演奏するコンサートも開き、和製ピアソラを目指したこともあったのだ。まあ、それも今となっては笑い話だが。

やがて、初めて彼らが来日して(1982年)コンサートを開くことになり、中野サンプラザに聴きに行った。昔からのファンとしては、来日して大ホールでコンサートが開けるまでになった彼らを見るのは誇らしかったのだが、そのコンサートに武満徹さんが来ていたのにはちょっと驚いた。

もちろん私が作曲家としてデビューする前のことで面識はなかったが、武満さんの顔はよく知っていたから「へえ、こういうコンサートにも来るんだ!」と驚くと同時に、「さすが!」と思ったのを覚えている。もっとも前半だけでそそくさとお帰りになってしまったが。

以来、LP時代からCD時代にかけて、ピアソラのアルバムは輸入盤屋で見かけるたびに買い集めている。狙い目は60年代後半から70年代初めにかけての旧五重奏団(ヴァイオリンがアントニオ・アグリでベースがキチョ・ディアスのころ)のもの。次いで八十年代になっての新五重奏団(ヴァイオリンがフェルナンド・スアレス・パス、ピアノがパブロ・シーグレルと若返った)。

初期の九重奏団やリズム・セクションを強化(ドラムス入り!)したイタリア時代のものもアルバムとして出ているが、彼の音楽の神髄が聴けるのはやはり五重奏団に限るような気がする。

それにしても、彼のアルバムはCD会社がバラバラで、しかも出たと思ったらすぐ廃盤になってしまうので困りもの。トローバ盤の「アディオス・ノニーノ」や新星堂から出た「ブエノスアイレスのマリア」(なんとタンゴ・オペラなのである!)のCD復刻盤(共にマニア必聴!)を手に入れるのにどんなに苦労したことか!

まあ、それはともかく、かつてはタンゴ界からもジャズ界からもクラシック界からもノケモノ扱いされてきたピアソラの音楽が、ここへ来て二十世紀末の音楽界の救世主のように浮上してきたのは面白い。

その理由は簡単。彼の音楽は「紛れもない音楽」だからだ。

頭デッカチの理屈や商業主義や机上の空論で音楽を作ってきた今世紀の多くの「まがいもの音楽家」たちの音の屑たちと違い、彼の音楽は彼の知性と血と感性で作られた「正真正銘の20世紀の音楽」なのだ。

時代が「まがいもの」に翻弄されていた間も地道に本物の「音楽」を創り続けたこの偉人に、心からの感謝の意を捧げ、今こそ彼の音楽を、「これこそが私たちの時代の音楽だったのだ」と誇ろうではないか。

ブラヴォ! ピアソラ!

*

◆ギドン・クレーメル「ピアソラへのオマージュ」(ワーナー)

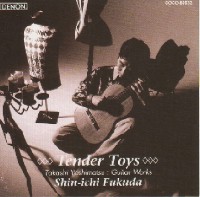

◆福田進一「ブエノスアイレスの冬/ノスタルジック・ピアソラ」(ビクター)

それにしても、このところ、クラシックの音楽家たちがピアソラ作品にアプローチしたCDがずいぶん多くなった。

ここ数カ月を見ただけでも、ヴァイオリンのギドン・クレーメルの「ピアソラへのオマージュ」、ギターのセルシェルとフルートのガロワによる「ピアソラ・フォー・トゥー」、同じくギターの福田進一とフルートの工藤重典による「ブエノスアイレスの冬〜ノスタルジック・ピアソラ」とピアソラものが並ぶ。

バレンボイムがバンドネオンとベースを率いてピアソラとガルデルのタンゴ曲を録音した「わが懐かしのブエノスアイレス」も記憶に新しいし、サックスの須川展也も昨年ピアソラに捧げる「カフェ1930」を発表している。

私などは、ピアソラの音楽の魅力はなんといっても本人のバンドネオンの泣き節に尽きる!と信じているので、クラシックのプレイヤーのピアソラものには自然と点が辛くなるのだが、クレーメルがバンドネオン奏者グロルヴィゲンと組んでの一枚は結構楽しめた。

福田進一さんの精妙なギターで名作「ブエノスアイレスの四季」の夏・春・冬が聴ける一枚もいい。ギターが「泣いて」いるのがマニアにはたまらない。特に「冬」の切なくも暗いメロディは必聴!

第38回:CD批評うちあけ話

作曲の仕事のかたわらCD評のようなものを始めて数年になる。

仕事がら音楽だけは他人様の何倍も聴いているので、それが仕事になるならオンの字、と思ったのが最初だった。(実際は、そんな甘いもんじゃないのだが....)。

なにしろ、ピアノに向かって作曲している時以外は何かCDをかけながらマッキントッシュに向かって文章を書いているという音楽びたりの生活。考えてみれば、寝ている時以外は何か音楽を聴いているわけで、凄まじい時は、CDをかけつつテレビも付けながらピアノ弾きつつ作曲しているほど。

そんな具合なので、現在クラシックの新譜CDの見本盤というのが月に百枚近く送られてくるが、大半はそうやって流しつつ聴いてゆく。冒頭の数秒だけで耳にひっかかってくる面白いものもあるが、一枚聴き終わっても何も印象が残らないものあり、中にはトラックの頭数十秒だけ飛ばし聴きして終わりのものもある。(演奏者にすまないなあ、と思いつつ、でも、自分のCDもこうやって聴かれているんだろうなあ、と思いつつ....)

もちろん音楽の基本は生で演奏されるものを生で聴くことだとは思うが、決められた日の夜に決められた場所に行かなければならない、というコンサートのシステムは苦手。最近は自分の曲が演奏されるコンサートにだって滅多に出かけなくなってしまった。

その点、CDなら、聴きたい時に聴けて聴きたくなくなったら止められる。音楽家の中にはそういう音楽の聞き方に拒絶反応を示す人もいるようだが、私は意外に性に合っているようだ。

そんな新譜CD紹介の仕事らしきものを始めたのは、本誌の「4人の立体評」から。

最初は「作曲家の耳で聞いた感想」に過ぎないものがまがりなりにも批評として権威を持つことに反発していたのだが、考えてみればあのコーナーは上に3人のちゃんとした先生方によるちゃんとした批評があるので、私のは4コマ漫画のオチの部分。これは、まじめにツッコまれると思わずボケてしまう、という私の性癖を読んだ本誌編集部の計画的犯行に違いない。

以来、朝日新聞やNHKのFM番組を始めとするいくつかの新聞・雑誌・放送の新譜CD紹介を担当することになったのだが、選者によってこうも評価が違うのか!と驚かされることばかりである。

本誌の「立体評」でも、「こんなもんのどこがいいの?」と思ったものを他の選者の方がほめていたり、逆に「これは結構いける!」と感じたものが「全然ダメ!」と低い評価しか与えられていなかったりすることが少なくない。時には、「本当に同じCDを聴いてるんだろうか?」と首をかしげてしまうこともある。

それは、数人の選者が集まっての合議制の場合も同じで、別に意見を対立させようとしているわけではないのに、2人ほどが「これはいい!」と思っていたものを他の2人ほどが「これは問題外!」と思っていたという例もしばしば。一人が「ショパンらしいから」といって推薦したCDを、一人が「ショパンらしくないから」と言って落とす例も珍しくない。

原因としては、「この人をほめていれば大丈夫!」という唯一絶対的な巨匠がいなくなったせいと言えなくもないが、聴き手の方がそもそも「この人だけ聴いていればいい!」という唯一絶対的な巨匠を希求しなくなったということなのだろう。

それは、ここまで価値観の多様化が前面に出てきた時代においては仕方ないことなのかも知れない。

ただ、情けないのは、「ほめていいことになっているアーティスト」だけをほめて、そのほかは黙殺するタイプの批評だ。

国際的な大きなコンクールや何かの賞を取っただけで「国際的な評価を得たアーティスト」などと早合点してしまうのは、音楽門外漢のマスコミの専売特許にしておけばいい。同じく、登場した当時は相手にもしなかったピアソラやグレツキなどの音楽を、誰かが再評価して売れ始めた途端に手のひらを返したように絶賛し始めたりするのも情けない。それじゃあ、「今年の巨人は低迷ですね」などと予測しておいて、優勝したら「やっぱり優勝すると思っていました」なんてコメントする無責任な野球解説者と同じだ。

そう言えば、武満さんが亡くなった時に「外国で高く評価されている」ということだけを賛辞した評が妙に多いのにも首をかしげた。彼の音楽をどう素晴らしいと思っているのかを書いている本人の言葉で表現するのが「評」なのに、「他人がいいと言っているから」なんていうのでは、「みんなやってるから」と言って万引きをする中学生並みじゃありません?

それならいっそのこと、「他人がいいと言っていないからほめる」という逆の視点の方がよほど潔い。そして、「他人がほめ始めたら、もうほめない」のである。いや、なんという明確な主義に裏付けされた批評だろう!

というわけで、私はそれを実践している....ような気がする。

(編集者注:うーん。それは主義じゃなくて、単にひねくれているだけのような気が....)

*

◆バラライカ・アンサンブルによるロシアン・ミュージック(キング・インターナショナル)

などという前振りで一体どんなCDを紹介したらいいのだろ?と思っていたらケッサクな一枚があったのでご紹介。

なんとバラライカ(三角形のギターのようなロシアの民族楽器)を中心にした民族楽器のオーケストラでグリンカやR=コルサコフからショスタコーヴィチまで演奏した珍品なのだが、これが結構ロシアっぽい土臭さとダイナミズムを持った拾い物なのだ。

バラライカだけでなく、グースリ(チター風の弦楽器)や、バヤン(ロシア風アコーデオン)に、各種管楽器や打楽器までも加えた力感にあふれながら哀愁漂うサウンドは、昔懐かしい古き良き時代のロシアを彷彿とさせて素敵。

◆ロシア民謡風オーケストラ・コンサート/ラシライネン指揮ノルウェー放送管弦楽団(ワーナー)

もう一枚は、推薦盤というわけではなくて、ついバラライカ・オーケストラの勢いで聴いてしまったロシア管弦楽もの。こちらは普通のオーケストラが、バラキレフ、ボロディン、R=コルサコフのロシア民謡を組み込んだオーケストラ作品を演奏している。

比べて聴いてみるとオーケストラ化することで民謡の何が失われるかが分かる....かも。

第39回:ちょっと待て、あんまり飛ばすとすぐ終わる

「コンサートってどうも苦手なんですよ。だって、好きな曲だけ飛ばして聴いたり出来ないじゃないですか」

先日、コンサート・ホールのロビーでうっかりそう口走ったら、コンサート愛好家氏から「ガッデム。あなたはCD聴きすぎてそこまで頭を汚染されてしまったんですか!」と呆れられてしまった。

確かに汚染されているのかも知れない。LP時代にはまだ、レコードに針を落としてステレオのスピーカーの中央に座って全曲じっくりとコンサートを聴くように聴いていたような気がするが、CD時代になってからは聴きたい曲をヒョイと呼びだし、つまらない曲はポイと飛ばしつつ聴いている。

テレビだってそうだ。ビデオではつまらない場面は早送りでチュルチュルと飛ばしてみられるから、番組を生で見ていてついうっかりCMをチュルチュルと飛ばしたくなる。コンサートに行って、つまらない曲や楽章をリモコンで飛ばして、聴きたい曲にアクセスしたくなるのも当然ではなかろうか。

「....って、作曲家がそんなこと言うんだから世も末ですねー」

「大量消費時代の悪しき性癖に毒されているとか言いたいわけ?」

「分かってるじゃないですか」

「でも、昔みたいに江戸の人間が江戸の音楽しか聴けず、ウィーンの人間がウィーンの音楽しか聴けないというような時代でなくなった以上、こういう雑食型のランダム・アクセス指向は現代文明の基本じゃない?」

「おっと、出ましたね。お得意の白を黒とねじまげるヘ理屈が!」

「世界中のあらゆる場所のあらゆる時代の音楽が聴ける、というのが現代の音楽文化だとすると、その膨大な音楽情報の中から自分の聴くべき音楽を〈選び〉、そして〈聴き分ける〉というのは、音楽家の重要な才能。音を〈選び〉〈聴き分ける〉のが才能であるようにね」

「うーん」

「もちろん、聴かない音楽を〈選び〉〈聴き分ける〉というのでもいいわけだけど」

そう言えば、以前、この連載でもおなじみの指揮者フジオカ・サチオ君が「現代音楽を勉強したいんですが」と殊勝なことを言って私の仕事場へやって来て、CD棚にある現代音楽のCDを次から次へと聴いていったのだが、「ピー」という出だしの数秒だけ聴いては「あ、もういいです」、次の曲の「ギギー」という数秒を聴いて「あ、それもいいです」。数十枚のCDを聴くのに十分とかからなかったような気がする。

私は全部一応は耳を通しているのだが、それは音楽として面白がりたいからではなく、作曲家として「使える音響的なネタ」を捜すという一面があったりする。

「そうか。普通の人は腐った食べ物を前にしたら捨てるだけだけど、食品製造に関わる人としては、その腐り具合も研究材料ですもんね」

「それはちょっときつすぎるツッコミですね」

大体、作曲という行為自体が、膨大にある音の中から自分の音楽としての音を〈選び〉〈聴き分ける〉作業。腐った音は敏感にかぎ分けて排除し、吟味に吟味を重ねたとっておきの音だけを素材として、作品の中に編み込んでゆかなければならない。

だから、作曲をしながら頭の中では早送りと巻き戻しがいつもチュルチュルと音を立てている。第1主題が出た後の推移部の転調。早送り。第2カデンツァへの推移部パッセージの削除。巻き戻し。前記転調部分のモードの組み替え。早送り。モード組み替えに呼応して第1カデンツァの転調パターン変更。冒頭まで巻き戻して再生。

作品に組み込む音を〈選び〉、その音たちの連続を〈聴き分ける〉。気に入らなければ容赦なく飛ばす。そして、その飛ばす音も〈選び〉〈聴き分ける〉。作る側のこの見切り方が甘ければ出来る音楽も甘くなるし、作る側の耳が腐っていれば、当然出来る音楽も腐ってくるわけである。

「そう言えば、ショスタコーヴィチがスクリャービンのオーケストラ書法について〈ブタがオレンジを見分ける程度のもの〉なんて絶妙なことを言ってたっけ」

「へえ、なるほど。ブタがオレンジ選ぶみたいに作曲家は音を選んでるわけですか。イメージですね〜」

「でも、どういうわけか腐ったオレンジだけ選ぶブタってのもいるんだな、これが」

「いる、いる。だって、豆をワラで包んで腐らせて糸引いたのが好きな人もいるくらいですもん。タデ食う虫も好き好きというか、腐れ豆も好き好きというか」

「何言ってんの。納豆おいしいじゃない!」

「ほらほら」

*

◆トゥール「アーキテクトニクス」(フィンランディア)

というトンでもない前振りで紹介する今回のCD、最初に聴いた時はそれこそ冒頭5秒ほど聴いただけで全7曲飛ばしていって、三十秒ほどで聴き終わってしまった。収録されているのは、色々な編成の室内楽ピースである「アーキテクトニクス」という連作7曲。作曲者のエリケ=スヴェン・トゥールはペルト、ヴァスクスに次ぐ世代のエストニアの若手(一九五九年生まれ)。

しかし、もう一度あらためて聴き通してみると、雑食ランダム・アクセス時代の申し子のように、戦後アヴァンギャルド音楽のサウンドや、ロックやフリー・ジャズのイディオム、シンセサイザーやエレキ・ギターがガラクタをぶちまけたように並ぶ面白さがなんとなく分かってくる。

そう言えば最近イギリスでもアメリカでもヨーロッパでも、この種の「ガラクタぶちまけ音楽」がけっこう多くなってきたような気がする。中には「ナメてんのか、こら!」とツッコミをいれたくなるような過激ものから、「ちゃち!」の一言しか出ない稚拙なものまで多彩。このトゥールくんは「ちょっとオモロイ」中級グレード。

◆ラウタバーラ「光の天使」(オンディーヌ)

もう一枚はフィンランドの重鎮ラウタバーラの新作。この人、最近は独特の浮遊感のある旋法的ハーモニーをひたひた流す作風で、グレツキに次ぐ「ゆっくりキレイ派」の大関の一角に食い込みつつある名匠。

タイトル曲は彼の7番目の交響曲で、全4楽章四十分弱の大作。傑作「鳥とオーケストラの協奏曲」ほどのシンプルなきれいさはないが、そのボワーッと薄光りするような微温的世界は健在。なにか幻覚でも見ているような不思議な無重力感が味わえる。

第40回「音楽家はつらいよ:純情編」

先日、ピアニストの田部京子さんのコンサートを聴きに行った。

それは、メンデルスゾーンやシューベルトやショパンが並ぶごく普通のピアノのコンサートだったのだが、彼女が昨年交通事故に巻き込まれて以来休業をやむなくされ、今回がその半年ぶりの「再起・復活コンサート」だという事情を知っている人間にとっては、ちょっと特別な演奏会。出不精の私も心配して駆け付けることになったのである。

読者の中には、昨年七月ころの新聞に「ピアニスト田部京子は交通事故に遭ったため次のリサイタルを中止します」という旨の謹告が出たのを読まれた方もいるのではなかろうか。私も「プレイアデス舞曲集」の次のアルバムとして彼女が仙台でCD録音のスケジュールを組んでいたのは知っていたが、その途中で事故に遭ってレコーディングが中止になったと聞いた時は驚いた。

とは言っても、別に当人が車を運転していて事故ったわけではなく(「交通事故っていうとそう思われる人もいらっしゃるんですよね。でも私、運転しませんし、そもそも運転免許持ってないんですよ」と彼女苦笑していたっけ)、レコーディング・スタッフの車に同乗していて、その車が出合いがしらに他の車とぶつかったというような軽い接触事故。スピードは出ていなかったらしいから交通事故としては小さいが、感覚と指が生命のピアニストにとっては大事故だ。

案の定、その直後のコンサートで身体に不調が出て、いわゆるムチ打ち症(外傷性頚部症候群とかいうのだそうだ)と診断され、その年の十一月のサントリー・ホールでのリサイタルを始めとするいくつかのコンサートのすべてをキャンセルせざるを得なくなってしまったとのこと。しかも、その段階では「半年の休業」としたものの、六カ月で全快するという百%の保証はどこにもなかったそうで、一歩間違えば日本の音楽界は珠玉の宝をひとつ失うところだったことになる。

そんなわけで、半年ぶりに無事復活を果たしたコンサートで聴く絶品のメンデルスゾーンやシューベルトには感慨もひとしお。彼女自身も「もしかしたらピアノが弾けなくなるかも知れない」という恐怖と深淵を一度のぞいて戻ってきたせいか、音楽に深みと豊かさが増したようだ。ほんとによかった。

しかし、それにしても「身体が資本」の音楽家が身体を壊すとつらい。田部さんも以前、「初めての土地でのリサイタルに向かう途中に熱を出して、点滴受けながら弾いたこともあるんですよ」と言っていた。高熱を出してフラフラで咳や鼻水に悩まされていてひどい腹痛という状態でも、にこやかに微笑みながらピアノを弾かなければならないというのは、考えただけでもけっこうハードだ。聴衆は舞台の上の演奏家の一挙手一頭足に注目しているから、鼻をかんだり咳したりも出来ないわけだし、これはつらい。

その点作曲家は一人で部屋でやる仕事だから大丈夫、と思っていたのだが、私も3年ほど前、妹がガンで入院してかなり危ない状態の時が新作の〆切と重なって、七転八倒したことがある。

初演日も放送日も決まっていたから穴は開けられない。しかも〆切を遅らせてもらうにしても生き死にのことだから、来週はダメとも来月なら大丈夫とも言えず、予定などたてようもない。結局、連日徹夜で泊まり込みの看病をしながら、病室に五線譜を持ち込んで妹の死の床でスコアを書いた。妹は、生命維持装置と人工呼吸器に埋もれながらそんな私を見て、「〆切、だいじょうぶ?」と自分のことではなく私を気づかう。あんなつらいことはなかった。

若い駆け出しの音楽家も、例えば身内が病気になってしまった時などは仕事の予定を入れるかどうかで悩む。キャンセルするのは簡単だが、それをやったら確実に次の仕事は来なくなるからだ。一生に一度の切実な事情があって穴を開けるのも、単なるサボリで穴を開けるのも、事情を知らないスタッフや観客や聴衆にとっては同じこと。だから「役者は親の死に目に遭えない」などとよく言われるわけで、これはもう自由業の人間にとってはまさしく究極の選択だ。

結局、舞台の上に上がる人間というのは役者でも芸人でも音楽家でもすべからく「夢を売る」のが仕事。だから、親や子供が病気だろうが、当人の具合が悪かろうが、骨が折れていようが、死にかけていようが、そんなことは全く関係ないように演じなければならないのである。客は冷たく「完璧」を求める権利があり、それに応えられるものだけが舞台を制する。つらくも残酷な話である。

エイズで死んだロック歌手、クイーンのフレディ・マーキュリーは、死の直前にレコーディングした曲の中で(オペラ「道化師」のカニオのセリフをもじって)こう歌った。

心がズタズタでも、

涙で化粧がはがれ落ちても、

それでもぼくは笑う。

そして、ショウを続けるんだ。

*

◆ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第3番/デヴィッド・ヘルフゴット(BMG)

オーストラリアのピアニストであるヘルフゴットは、二十代でラフマニノフの第3番の協奏曲を弾いてロンドン・デビューしたものの、精神病に冒されて一線を退いてしまったという人。そう言えば、しばらく前に話題になったかつての日本の天才少年バイオリニスト渡辺茂夫も、アメリカで心を病み自殺を図って一線を退いてしまったと言うから、こういう例は繊細な感性を持つ音楽家につきものの悲劇なのかも知れない。

ただし、ヘルフゴットの場合はその後なんとか復活を果たし、そのあたりの実話が最近「シャイン」という映画で描かれて話題になった。このCDでは、映画でもテーマとなったこの第3番のコンチェルトが、濃厚なロマンとは無縁のちょっと危なげな叙情で紡がれてゆく。

◆シューベルト弦楽五重奏曲:スターン、マほか(ソニー)

もう一枚は、このコーナーではきわめて珍しいクラシックな室内楽曲。実を言うと、田部さんの復活コンサートで変ロ長調の長大なソナタ(二十一番)や変ト長調の即興曲を聴いて以来、微熱が長く続くような天国的じれったさに満ちたシューベルト後期の音楽にちょっとはまっているのである。

で、死の数カ月前に書かれたというこの長ったらしくて盛り上がらない五重奏曲なども、「面白くない曲だなあ」とつぶやきながらなぜか聴いてしまったわけで、何というのか、こういう地味で長い曲を人生の最後にモソモソと書いていたシューベルトの姿を想像しただけで、なんだか泣けてくるのだなあ。

第41回:幻のナニワ観光記:97年春

先日、大阪に行った。関西フィルの定期で私の「鳥と虹によせる雅歌」を上演するというので聴きに行ったのだ。

京都までは時々行くのだが、なぜか大阪は七年ぶり。昔はあの万博(!)にだって行ったし、父親が単身赴任で千里にいたことがあるので関西は結構歩き回ったものなのだが、なぜかその後はとんとご無沙汰。以前シンフォニー・ホールでやった仕事はすぐ隣のホテル・プラザとの間を往復するだけだったし、仕事が終わるとプイと京都方面に消えるのが常という感じで、「大阪だけに行く」というのは気が付くと実にひさしぶりだった。

で、ここはひとつ、定職なし作曲家のメリットを最大限に利用してコンサートの後は数日たっぷり大阪の町を散策…と思ったのだが、人間悪いことは出来ないもの。いきなり翌日埼玉で旧作の「鳥ぷりずむ」という曲のCD録音が入ってしまって、翌朝一番でトンボ帰りするハメになってしまった。

しかし、せっかく往復六時間もかけて大阪くんだりまで行くのに…と、どうにもあきらめきれず、大阪駅に到着してからゲネプロまでのわずかな時間に通天閣に登ってビリケン像を観賞(!)し、本番直前に梅田周辺を歩き倒し、夜は大阪に島流しになっている某レコード会社のHさんと道頓堀に出てくいだおれ人形(!)を見、それからカニ道楽(!)で夕食、というコテコテの初心者向けナニワ観光をやってみた。

帰ってからその話を大阪出身のI氏に話すと案の定、大笑いされた。「今どき東京行って、東京タワー登って浅草まわってカミナリオコシ食う人がいます?」と言うのだが、ウィーンに行ってベートーヴェンやモーツァルトの家に行くのだって同じこと。恥ずかしいといえば恥ずかしいけど、観光ってそういうものじゃないのかなあ? 今度、東京タワー登ってカミナリオコシを食べてみよう。

それにしても自分の曲を演奏する「普通のコンサート」に紛れ込むのは気恥ずかしい。現代物のコンサートなら作曲家の立ち会いは珍しくないからデンと構えていられるが、最近はどうもモーツァルトとかブラームスとかに挟まれて演奏されるような「まともなクラシック・コンサート」で演奏されることが多いので難しいのだ。

なにしろモーツァルト先生もブラームス先生もとうにお亡くなりになっているわけで、当然ながら作曲者用の楽屋などあるわけもない。オーケストラの側ですらそうなのだから、聴衆の方は会場に作曲者がいる...なんてぜ〜んぜん想像していない。

で、席に座って開演を待っていると、すぐ後ろの席でプログラムをゴソゴソ開きながら「何やこれ、日本人の曲が入っとる!」「ホンマや。まだ生きとんのかなあ?」(はいはい、生きてますよ)とか、「グチャーとかキキーとか変な音出すやつやない?」「かなわんなあ」(うーん、ゲンダイオンガクの悪名だけは知ってるんですね!)などという声がしたりして赤面してしまうのである。

だから、曲が演奏されるまでは小さくなっているしかない。聴かせてしまえばこっちのもので、同時代人の強みがあるからモーツァルトやブラームスにだってそうそう負けるものじゃないのだが、それまでは「なんや、ブラームス聴きに来たのに!」「そや、そや!」という客席からの無言の圧力に「すんまへん」と首をすくめるしかなかったりするのである。(以上、不慣れな関西弁お許しください!)

でも、最近つくづく思うのだ。音楽をやっていてよかったな、と。

なんか知らないけど気が付くと涙が出ていた...というような心の動き方、私は音楽でしか知らない。

そして、大阪での関西フィル(指揮:田中良和)の演奏には、それがあった。

この曲は私の死んだ妹にまつわる曲だから、私だけがそう言う感慨を受けるのかと思っていたら、後日、当日この曲を聴いた人から「音楽のどこかが泣いている。でも、本当に泣いていたのは僕自身でした」という長い手紙が来て、何かがふわっと心をよぎった気がした。

そうなのだなあ。結局、心を動かすために音楽をやっているようなものだ。泣いてくれるのもいいし、笑ってくれるのもいい。とにかく心が動いてくれたら嬉しい。

こうやって文章を書くのだって、心を動かして欲しいからだ。バカなこと書いて読み手をコチョコチョとくすぐって、微笑のひとつでもして欲しいからだ。誰だって、仏頂面でピクリとも表情を変えずに音楽を聴いたり文章を読んだりしたくはないはずだ。

…と、ひさしぶりに大阪に行ったせいか、殊勝なことを思った。通天閣でビリケン像を拝んだせいだろうか。(いや、もしかして、くいだおれ人形のせいかも....)

*

◆美しい組曲〜シベリウス管弦楽小品集(ワーナー)

心が動くと言ったら、私はまずシベリウス先生を思い出す。特にこのCDで聴ける小管弦楽の作品などは、あの怖そうなお顔で(失礼!)よくこんな可愛い曲を書くよな〜と感心してしまう逸品ばかりだ。(私も同じようなこと言われてるような気がするが....)

「悲しきワルツ」ばかりが有名な「クオレマ(死)」の中の「鶴のいる風景」と「カンツォネッタ」の美しいこと。そして、ストリングスの艶っぽい叙情が魅力の「即興曲」と「ロマンス」の甘美なこと。さらに、お花畑に遊ぶ少女の微笑みのような「美しい組曲」と「田園組曲」と「性格的な組曲」の3曲の可愛らしいこと!

シベリウス先生のお顔とこれらの可愛い曲を並べるたびに、音楽というものの不思議さを思い知る今日このごろである。(私も同じようなこと言われてるような気がするが....)

◆ショスタコーヴィチ交響曲第15番/デレヴィアンコ編(グラモフォン)

もう一枚は、ショスタコーヴィチ先生の最後の交響曲をなんとピアノ三重奏(パーカッション付き)で演奏してしまったというアイデア勝利のCD。確かにこの十五番のシンフォニーは「室内楽的」な書式で書かれているのだが、それをまさか本当に室内楽でやってしまうとは!

一応ショスタコーヴィチ先生の承認も得てのアレンジ(編曲デレヴィアンコ)とのことだが、こういうのを笑って許せる作曲家というのは凄い。「オーケストラでやろうが三重奏でやろうが、あたしの音楽はビクともしません!」という自信がなけりゃ出来ない相談なのだから。

アレンジ出来るような音楽ネタが全然ない現代曲たちはツメのアカでも煎じて飲むがいいのだ。(私も同じようなこと言われてるような気がするが....)

第42回:岐阜のギターと雅楽と声と

4月X日。ギターの福田進一氏による私のギター作品集(デンオン)の録音現場を岐阜までのぞきに行く。

場所は、サラマンカ・ホール。岐阜駅から車で15分くらいの所に立つ「岐阜県民ふれあい会館」というモダンな建物の中にある中型ホールで、木の感触が心地よく、響きもなかなか素敵だ。

その舞台にモダン・ギターと十九世紀ギターを並べた福田さんは、ギターを「いかにスケベエに弾くか(本人談)」に全身全霊を傾け、関西弁の軽妙なテンポでしゃべりまくり、プレイバックを聴き、録音スタッフに注文を付けては、また弾き、時々シモネタ・ジョークをつぶやき、私とB級SF映画や往年のプログレ談義に花を咲かせては、コーヒーをすすり、タバコを吸っては、また弾く。バイタリティあふれるおもろい人である。

今回は、私の「優しき玩具」というギター小品集を中心に、新作の「アラウンド・ザ・ラウンド・グラウンド」(ほとんど早口言葉だ!)という曲を交えた作品集。ギター独奏あり、二重奏あり、十九世紀ギターあり、ハーモニカとのデュオあり、鈴との共演あり、と盛り沢山の「お子様ランチ・アルバム」である。

もう一枚、現代のギタリストたちが書いたジャズ・ロック風のギター曲(ジミ・ヘンドリックスやピンク・フロイド風のピースまである!)ばかりを集めたアルバムも同時進行で進んでいるとかで、こちらもクラシック・ギターらしからぬポップさが話題になりそうだ。共に8月頃発売予定。

しかし、福田さんがこれまで一枚にした作曲家は「ピアソラ」にしろ「タケミツ」にしろ今度の「ジミ・ヘン」にしろ、みんな死んでる。別に福田さんが殺したわけではないのだろうが、私も気をつけねば。

*

4月X日。9月に初演予定の新作雅楽の打ち合わせに、伶楽舎を訪ねる。

練習に集まった、笙、篳篥、笛、それぞれの奏者の方々に楽器についての説明を受け、改めて雅楽という「妙な音楽システム」を実感する。

雅楽の基本は、主旋律を篳篥が吹き、それに龍笛が装飾を施し、笙が定型の和音(十一種)を乗せ、琴と琵琶がテンポを決め、打楽器がリズムを作る、というシステム。

つまり、篳篥がメロディを吹くヴォーカルで、笛はソロ・ギター、和音だけを奏する笙はコード専門のサイド・ギターで、リズムをキープする琴と琵琶はベース、大太鼓・羯鼓・鉦鼓はドラム・セット。要するにこれは平安時代のロック・バンドなのである。

で、今は笙でメジャー・セブンスのコードを奏する方法とか、篳篥でアドリブ・フレーズを吹かせる方法を研究中。本当はピアノとドラム・セットを入れたかったのだが、「それだけはやめてください」と強く言われて断念。音楽上の問題だけでなく、舞台に乗せると底が抜ける(?)のらしい。

しかし、笙は小さな電熱器で年中あぶっていないと音の調整が出来ないというし(昔はどうしていたのだろう?)、篳篥も龍笛も高音楽器でいわゆる低音を担当する楽器は存在しないというし、和琴はベレレンとアルペジオを弾く以外に奏法はないというし、楽太鼓は連打すると破れるというし、琵琶もかき鳴らすと壊れるというし。実に制約の多いデリケートで難しいロック・バンドである。

*

4月X日。指揮者のフジオカくんより連絡があり、今作曲中のピアノ協奏曲を来年イギリスでCD録音する話を進めたいとのこと。

この曲、初演は来年の2月の日本フィルの定期で田部京子さんをソリストにして行われる予定だが、その後の5月にイギリスでのコンサートで田部さんを迎えて再演し、同時にスタジオで録音したいというのがシャンドスの意向らしい。

シャンドスは、どうやら本気で私のオーケストラ作品全曲を録音する計画らしく、今回のセッションが実現すれば、ピアノ協奏曲を含めた私の室内オーケストラ作品を集めた一枚になりそう。

とは言え、まだ生まれてもいない娘(ピアノ協奏曲)の嫁ぎ先(?)がバタバタと決まってゆくのは、嬉しくもあり慌ただしくもあり、複雑な心境。

*

4月X日。この7月にロンドンで行われる発声学会(声楽家や医師などの「声」の専門家が集まるのらしい)で上演するシアター・ピースの作曲を終える。

実を言うと、この曲、日本からの出席者による出し物ということで、「参加する声楽家十人と薩摩琵琶とピアノ(私)で出来る曲(!)」という頭がクラクラするようなとんでもない編成の注文付きなのである。

で、民謡やわらべ歌に始まって祝詞や悪口から平家物語や心中物までが並ぶ「日本の歌素材オンパレード」というべき歌のスーベニールが出来上がった。「日本の恥」がまたひとつ増えたわけである。橋本サン、ごめん。

*

◆グリッペ「レクイエム」(キング)

しばらく前に輸入盤屋で超マイナーな面白いCDを見つけたと思っていたら、今月の国内盤新譜で早くも登場。それがこれ。

作曲者のグリッペはスウェーデンの若手作曲家で、このレクイエムは彼自身のシンセサイザーとソプラノ独唱による作品。タンジェリン・ドリームとヴァンゲリスを足してロイド・ウェバーの「レクイエム」の味付けをしたような音楽で、すてきにリリカルな部分と恥ずかしいほどチャチな部分が並ぶ玉石混交ぶりが現代風。

私は結構気に入ったのだが、「そうでしょうね〜。某輸入CD店では〈ヨシマツ系音楽〉と称して売ってましたもん」と言われてからちょっと考え込んでいる。

◆エンジェル〜天使からのメッセージ(ワーナー)

もう一枚、「最近、天使が流行ってるんですよね〜」という妙な紹介と共に送られてきのが、グレゴリオ聖歌や中世の歌を並べてそれにコンピュータ制御のシンセサイザーの隠し味を施した不思議なアルバム。(そう言えば、私の今回のギター曲集にも「夕暮れの天使たち」という天使ものがある)。

このアルバム、作曲された創作作品というより、中世教会音楽を色々集めてつなぎあわせ、「天使」をコンセプトにして全九章に構成したヒーリング系コンピュレーション・アルバムといった方が正しい。

しかし、町の教会で行われる宗教劇でも見ているような妙な手作り感覚もあって、ちょっと面白い仕上がりだ。

第43回:夏来たりなば暑苦し

うっとうしい梅雨の後に蒸し暑い夏が来る、というこの時期は苦手である。

なにしろ作曲家というのは、朝から晩までピアノを弾いたりCD聴いたりと、とにかく一日中「音」を出す仕事なので、当然ながら窓を閉め切って密室で仕事するしかなく、蒸し暑い夏の季節は地獄の季節でもあるわけなのだ。

そう言えば、むかしは三畳一間の部屋に電気ピアノと机とステレオとベッドと本棚とレコード棚とを突っ込んで、夏はシャツ一枚で汗だくになりながら作曲していたっけ。そのうちクーラーを入れるようになったが、けっこう巨大な代物でドアから外にはみ出しながらウンウンうなりを上げて冷風を吹き出して、かなりうるさかった。思い出したくもない凄まじい記憶である。

最近はCDで「高原の鳥」の鳴き声などを部屋に流したりして、快適を装う裏ワザも覚えたが(早い話が、周りの部屋や外の道路などから聞こえる雑音・騒音を消すための「におい消し」なのだが)、コンクリートで固められた密室で人工的な低温を作って過ごすのが健康的なわけがない。(とは言え、健康的でない環境だからこそ作曲などという不健康な作業が出来るのだとも言えなくもないが)。

そんなわけで、夏は仕事する身にはつらい季節だ。根が北方系なので、暗い夜や冬に部屋にこもってネチネチと作曲したりするのは得意なのだが、真昼の太陽や真夏の熱気などにあたると、朝日に当たった吸血鬼のように灰になってしまう。

そもそも「作曲する」とか「原稿を書く」とかいうタイプの暗い個室作業は、北方系の文化であって、暑い気候には向かない。「知的作業」などと偉そうに言っても、基本的には原始時代の「寒さしのぎに洞窟にこもって冬中モソモソと暗く時間を潰していた記憶」が延長されたに過ぎないからだ。

一方、南方系の文化は戸外で自然と融合する。作曲するなどという七面倒臭い手順を踏まずに健康的かつストレートに「音楽を楽しむ」、そして原稿などというものをゴチャゴチャと書いたりせずに直接「しゃべる」。

人間、本来はかくあるべきなのだが、かくあるべき状態になった人間は、「作曲」などということは考えないに違いない。ということは、かくあるべき状態でないほうが、音楽文明にとってはかくあるべき状態ということになるわけであって、かくあるべき状態でない今の状態は、逆にかくあるべき状態と言えなくないことになるということに…。

…などとブツブツつぶやきながら、先日ブラームス(今年が没後百周年なのである)に関する原稿を書いていて、年表をヒモ解いているうちに、ちょっと妙な発見をした。

ブラームス先生、三十代後半からはウィーンのカールスガッセ4番地のアパート暮らしで、生涯独身貴族を通していたのはご存知の通り。で、私はてっきり、場所の利も良くて4階で眺めもいいこのアパートの部屋で、4つの交響曲を始めヴァイオリン協奏曲などの名作が書かれたのだとばかり思っていたのである。

ところが、年表を見ていると、交響曲第1番はバルト海に浮かぶリューゲン島という所に夏の避暑に行っている間に書き上げたらしく、第2番はやはり夏の避暑地のペルチャハで完成。第3番も避暑地ヴィースバーデンで作曲し、第4番も夏のミュルツツーシュラークで完成している。で、思わず「おや?」と思ってしまった。

そこで、さらによく見てみると、1873年には南ドイツの湖畔の村トゥッツィング、74年にはスイスのリュシリコン、75年ハイデルベルク近郊ツィーゲルハウゼン、76年バルト海リューゲン島、77〜79年ヴェルター湖畔の村ペルチャハ、80年オーストリアの軽井沢バート・イシュル、81年イタリア旅行、82年ふたたびバート・イシュル、83年ヴィスバーデン、84〜85年ミュルツツーシュラーク、86〜88年スイスの湖畔の村ホーフシュテッテン、89年から96年まではバート・イシュル…と一年の例外もなく避暑に出かけているではないか。

つまりブラームス先生、毎年5月にはプイとウィーンをいなくなり、10月頃まで気に入った避暑地で作曲三昧にふけり、その新作を引っ提げてウィーンに戻って来て、秋のシーズンに新作を初演するというパターンだったようなのだ。な、なんとうらやましい!

私も、夏には草津だの軽井沢だのにブラリと行くことはあるが、滞在はせいぜい2〜3日。行く先のホテルや貸別荘にピアノ付きの個室などあるわけもなく、仕事は蒸し暑い東京の仕事部屋でクーラーかけっぱなしでやるしかない。半年近くも湖畔の村かなんかのピアノ付き作曲小屋で交響曲書けるなんて夢のまた夢である。

しかし逆に言えば、まごうことなき北方系人間のブラームス先生、現代ならクーラー買ってウィーンのアパートの一室でも作曲できたかも知れないものが、当時はもう五月になると「知的作業」が出来る状況でなくなったということなのだろう。

確かに東京も、5月から10月までの間、閉め切った部屋で仕事をすることなど、北方系人間には不可能。私としては、毎年ヨーロッパ各地の避暑地を点々としながら作曲にふけるブラームス先生をうらやましいと思うが、ブラームス先生としては夏中クーラーつけて狭い一室で不健康に作曲にふける私をうらやましいと思うのかも知れない。

というわけで、今回の結論はこうである。

「クーラーこそは人類最大の発明のひとつである!」

(ちょっと論点がずれたような気がしないでもないが…)

*

◆シベリウス管弦楽曲集第2集/ヤルヴィ指揮エーテボリ交響楽団(グラモフォン)

◆シベリウス交響詩集/アンドリュー・デイヴィス(フィンランディア)

などという前振りながら、今回はブラームス先生のCDではなく、一年中避暑地のようなフィンランドで作曲にいそしんでおられた北方系作曲家の鑑シベリウス先生の涼しげなオーケストラ作品の新譜二枚。「ポヒョラの娘」「4つの伝説曲」「トゥオネラの白鳥」「タピオラ」などなど聴いて涼しくなる音楽クーラー(失礼!)の名品である。

しかし、あの静かな町ヘルシンキがにぎやかすぎると言って郊外に引っ越して7つの交響曲を書いたシベリウス先生、あのさわやかな町ウィーンがうっとうしいからといって毎年避暑地に出かけて4つの交響曲を書いたブラームス先生。やかましくてうっとうしくて蒸し暑い東京で3つめの交響曲を書かなければならない私めは、一体どうすればいいんでしょうか!

第44回:つれづれなるその日暮しのそこはか

6月某日。高校卒業以来ご無沙汰だった旧級友から突然電話。「見たよ!」と言うので「何を?」と聞くと、「何を?じゃないよ。あちこちの新聞に〈吉松隆、シャンドスのレジテント・コンポーザーに!〉って記事が出てるじゃないの!」と言う。

レコード会社と契約してアルバムを発表する、というのはクラシックでもポピュラーでもミュージシャンの常識だが、クラシック系現代の作曲家では新聞ネタになるほど珍しいニュースなのらしい。「書いた作品を一通りCDにしてくれる」というそれだけのことなのだが、確かにこの業界ではそれがひどく大変であることは認めざるを得ない。

あまり前例がないので契約事項などは双方手探り状態だし、どこか人ごとみたいでもあるのだが、これでようやく「普通の音楽」の新人ミュージシャン並みになったというところか。でも、アイドルとして売るにはチト遅いデビューだなあ…。(違うって!)

6月某日。拙作「鳥と虹によせる雅歌」の日本フィル定期演奏会での演奏をサントリーホールまで聴きに行く。

指揮はフジオカ・サチオくん。私の曲の後はカントロフの独奏でシベリウスのヴァイオリン協奏曲、そして最後に交響曲第1番、とシベリウス・プロ。

彼の指揮は、斉藤秀雄門下の指揮者諸氏のテキパキとした優等生的な指揮を見慣れた目には、目がテンになるような八方破れなところがあるが、ハート最優先のなかなかのスケールの大きさには感心。もしかしたら超大穴の大器なのかも知れない。(ここでフジオカくん叫ぶ。「ヨシマツさ〜ん、超大穴…はないんじゃないですか〜!」)

6月某日。そのフジオカくんと二人で雑誌社のインタビュー。彼の現在のキャッチコピーは「もう軽い指揮者とは言わせません!」。そもそもは私がこの連載などで「(性格の)軽い指揮者」と彼のことを紹介したのが原因とか。

で、「頼みますよ〜。人間は軽いけど、音楽は重厚なんスから〜」と力むので、これからはそうだなあ…「今世紀最後の大器」とでも呼ぶことにしようか。少なくとも声は大きいし。(ほかにも「運命にもてあそばれた指揮者」というのもあるが、これは楽屋オチ…)

最後にカメラマン氏に「二人の関係を表わすようなポーズをお願いします!」と言われたので、「それでは…」と互いに首を絞めあってるポーズ。(足を引っ張りあってるポーズでもよかったか…)

6月某日。NHK教育テレビ「未来潮流」に出演。友人の作曲家西村朗氏を狂言回し、もといインタビュアーにして、作曲家や音楽祭のプロデューサーなどに「クラシック音楽の未来」を聞くという教養番組。

でも、「クラシック系芸術音楽に未来はあるか?」って言われたら、「ないんじゃないの!」で話は終わってしまう。それを一時間強の番組にするのだから大変。しかも、収録日はおりしも東京に台風七号が荒れ狂うトンでもない荒天日。前半は都内の某ホテルで収録。そのまま外に出てズブ濡れになりながら「みなさん、これがクラシック音楽の未来です!」ってやろうか?などと冗談を言いながら私の出番は終了。

その後、仕事場にも取材にやって来て、2台のマッキントッシュと電子ピアノが並ぶ作曲スペースで西村氏と対談。うずたかく積まれたCDの山や本棚をカメラで舐め回すように撮っているので「少し片付けた方がいいですか?」と聞くと、「いえいえ、仕事場の雑然とした感じが欲しいので…」とのご返事。雑然ならまかせてください!

6月某日。七月にロンドンで公演するヴォーカル・アンサンブルの作品のリハーサル。丹羽勝海さん主宰の「あぽろんの会」がロンドンで行われる国際発声学会で発表するショウ・ピースで、祝詞や童歌や和歌や琵琶歌などなどの日本の声をコラージュした新作。

舞台は、不思議な貴人風の衣装を着た丹羽さんを中心に、桜の枝を持ったり薄衣をまとった平安風衣装の男女十人が並び、その前に羽織り袴の琵琶弾きが座り、背後に黒服のピアニストとパーカッショニストがいる、という異様な世界。

そのうえさらに「何か面白い衣装と演出を…」と考えた挙句、チョウチンや紙風船やデンデン太鼓やお祭りのお面(ヒョットコから仮面ライダーまである!)から最後は散華まで繰り出す「縁日状態」の仕上がりに。

あまりのゴッタ煮的な怪しさに、「日本の文化を誤解されるのでは?」と心配する向きもあるのだが、そこはそれ。誤解を楽しむのが真の文化交流。誤解が怖くて8階に住めるか!(これも楽屋オチ…)

さて、どうなることやら。

*

◆コンテンポラリー・モーツァルト(イマジナリーロード)

今月気に入った一枚は、モーツァルトの緩徐楽章を集めてニューエイジ・ミュージック風にアレンジしてしまったトリビュート・アルバム。シンセやギターからサックスあるいはマンドリンなどまで繰り出して、クラシック臭のない軽やかなヒーリング・ミュージック風の世界を描く。

ふわふわと漂う、きわめて個人的で思想のない音楽の、それゆえの美しさ。

◆タン・ドゥン:交響曲1997「天・地・人」(ソニー)

もう一枚は、中国の若手作曲家タン・ドゥンが、香港の中国返還を記念して中国政府から委嘱された全3楽章13曲72分におよぶ大作を収めたアルバム。2400年前の編鐘の音、ヨーヨーマの独奏チェロ、児童合唱、香港のストリート・オペラなどが、ハリウッド映画風の聴きやすい音楽の中に堆積してゆく不思議な音楽が楽しめる。

ただ、「国家の祝典のために政府から委嘱された曲」というシチュエーションには吐き気をもよおす。欧米人が中国風と感じるポイントを外すことなく豪華にまとめている手腕は見事にしても、こんなものは才人タン・ドゥンが乗るような企画ではない。(しかも、児童合唱や「歓喜の歌」まで動員して無垢を装う偽善者ぶりっ子で!)

国策に乗って戦争賛美の曲を書いてしまった作曲家たちと同じテツは二度と踏まないこと。それが例えその時代の「善」に見えようとも、政治的に利用されるような体制におもねった音楽は決して書かないこと。(なにしろ、戦争もその時代には反論のしようのない「善」だったのだ。現代における「反核」とか「地球に優しい」とかいう反論のしようのない「善」と同じように!)

それが音楽家たちが20世紀で思い知った鉄則だ。

第45回:ロンドンの安ホテルの庭で夜ウグイスを聴く

ちょっと名古屋にでも行くつもりで出かけたロンドンは、珍しくいい天気だった。

おまけに、格安旅行社で予約した英国航空ロンドン行きの飛行機はエコノミーが満員とかで「すみませんが、料金はそのままでビジネス・クラスに代わって下さい」と言われるタナボタ式の幸運。全席ビデオ付きのゆったりシートに座り、ロンドンに着くまでの12時間で映画を4本も見てしまった。

そしてヒースロー空港にて「当日パリから飛行機で行きます」と言う声楽の丹羽勝海さんと「同じ日にドイツから飛行機で…」というパーカッションの山口多嘉子さんと綱渡り的な待ちあわせ。

ロンドンは4回目の訪問とは言え、今回はホテルも会場も何の下調べもなくいきなり来たので、二人に会えなければ宿泊先も演奏場所も分からない完全なお上りさん状態。しかも英国航空は前日までストライキをやっていたというから冗談でなく危ないところ。

ところで今回は、ロンドンで開かれる「国際発声学会」(声楽の教授たちの学会。3年に一回開かれる)で丹羽勝海さんが発表するシアターピースの作曲・演奏での訪英。丹羽さんほか男女十名ほどのヴォーカルのほか、ピアノ(私)、パーカッション(山口さん)、薩摩琵琶(須田誠舟さん)が登場する「和聲草紙」(ブック・オブ・ジャパニーズ・ヴォイセス)という新作の上演なのだが、なんと丹羽さん以下全員バラバラにロンドン入りして現地集合というシステム。

丹羽さんはニューヨークとパリを回ってから前日ロンドン入り、私はNHKの仕事を終えてから成田から直接現地入り、パーカッションの山口さんはドイツに行ってからフランクフルトからロンドン入り。

一方ヴォーカルの女の子たちは数日前からロンドン・パリ二週間のツアーでロンドン観光をしていて、コンサートの後はパリ観光とか。学生の男の子2人は大韓航空の格安ロンドン・ツアーで訪英、琵琶の須田さんはちょっとリッチに単独ロンドン旅行。

一昔前だったら、日本人といえばゾロゾロと団体で外国に出向くものと決まっていたし、今回のような十数人でのロンドン公演ならツアーを組んで全員で行くのが常識だったものだが、時代は変わったものである。確かになんだか名古屋あたりで集合しているような、そんな気分だったし。

とは言え、実を言うと言い出しっぺの丹羽さん本人は「もし集まらなかったらどうしよう!」と内心心配していたらしい。私も忙しいのと飛行機嫌いなのとで「飛行機が混んでたら行かないかも知れませんし…」などとつぶやいていたし。(もし誰も来なかったら、丹羽さんが何か日本語でデタラメしゃべって私がピアノを弾いて三十分ほどのピースをデッチ上げましょ…と内緒話していたほど。)

しかし、「コンサート前日のお昼にホールの入口で現地集合」といういい加減な打ち合わせにもかかわらず、ロンドンはウエストミンスター寺院すぐ横の「エリザベス二世記念国際会議場」なる建物の前に十三名無事全員集合。そして、世界各国から集まった声楽関係者たちの前で奇妙な「じゃぱにーず・ぴーす」を披露。やれやれ…である。

そして翌日、私とパーカッション女史と琵琶氏はすぐ帰国(ただし全員別便)し、ヴォーカル諸氏は学会の残りの日程をこなした後、しばしロンドン観光するもの、パリに遊びに行くもの、ニースに行くもの…と解散。私は「プログレッシヴ・ロック風のミニ弦楽四重奏曲」(誰だ、こんな企画を考えたのは?)の作曲のため、クーラー漬けの東京の仕事部屋に逆戻り。

作曲の参考のため、ロンドンで仕入れた最近のブリティッシュ・ロック(オアシスとかスウェードとかブー・ラドリーズとかセイント・エティエンヌとか…)の最新アルバムを聴くがいまいちピンと来るのがない。結局イエスとピンク・フロイドとEL&Pに戻ってしまった。う〜ん、やっぱり凄い!(…のか、私の耳が七十年代で止まっているのか?)

というわけで「ドクター・タルカスズ・アトム・ハーツ・クラブ・カルテット(タルカス博士の原子心クラブ四重奏曲)」(プログレ・ファンなら意味は分かるよね?)とでもいうべきアホなものが仕上がり、秋の録音に向けて待機中。乞うご期待。

*

◆優しき玩具〜吉松隆ギター作品集(デンオン)

◆優しき玩具〜吉松隆ギター作品集(デンオン)ロンドンから帰ってきたらサンプルDATが届いていた今月の一枚は、ギターの福田進一さんによる私のギター作品集。

とは言ってもマジメな純ギター作品集なんかではなく、コンポーザーよりメロディ・メイカーに徹した「あなたのメロディ」風というか「みんなの歌」風…なアルバム。これならいかな鈍感頭でも絶対「現代曲」とは間違えっこない。間違えられるものなら、間違ってみなさい!

なにしろ、ジャズ風ありバロック風ありテクノ・ポップ風ありウィンナ・ワルツ風あり文部省唱歌風ありお涙ちょうだい風ありエスノ風あり十二音風あり…の20曲ほどがランダムに並び、これをまた福田進一さんがモダン・ギターと十九世紀ギターを曲のキャラクターに応じて弾き分け、ハーモニカの和谷泰扶(わたに・やすお)さんが時にノスタルジックに時にエロチックに寄り添い、時々ギター・デュオ(相方は松永一文さん)が乱入し、最後にウィンド・チャイムまで背後に聴こえてくるという、オモチャ箱をひっくり返したような仕上がりなのである。

冒頭から曲順に聴くより、ランダム・モードで聴いたり、好きな曲(絶対お気に入りの曲が出来るはず!)を取り出して繰り返し聴くのがお勧め。子供のころオモチャ箱に手を突っ込んで「今日はどれで遊ぼうかな〜」とわくわくした、あの頃の気分をぜひ追体験してくださいませ。

◆威風堂々〜イギリス音楽の祭典!(ロンドン)

そして、もう一枚は、ロンドンから帰って以来ず〜っとハマっている久々の強力推薦盤。大英帝国のテーマ・ソング「ルール・ブリタニア」に始まってブラス少年なら狂喜のウォルトン「戴冠行進曲」、壮大なコーラス付きのエルガー「威風堂々」、おなじみの海の歌メドレーとでもいうべきヘンリー・ウッド卿の「イギリスの海の歌による幻想曲」と、イギリス音楽のおいしい所がテンコ盛り。

とにかく全編が派手で壮麗な夏のプロムス風仕立てで、隅田川の花火大会でも見ているような血沸き肉踊る文句なしのエンターテイメント。メロディのセンス、ハーモニーの趣味、サウンドの趣向、すべてが微笑ましくも大英帝国的。う〜ん、最高!

第46回:雅楽を書き上げ、夏は終わりぬ

長く暑かった夏が終わり、ようやく国立劇場から委嘱されていた雅楽のための新作を書き上げた。

雅楽の放つ異様な宗教色をどう中和するかで七転八倒した揚げ句、結局、人間ではなく天空の「鳥の楽人たち」に手向ける曲として仕上げることになったこの曲は、「鳥夢舞(とりゆめのまい)」と題する四章からなる一具。この九月末に初演される。

それにしても、邦楽器や民族楽器にはどうも「作曲」というものを拒絶するデーモンがあるような気がする。どんなに「作品」を作ろうとしても、そこに鳴っているのはその「楽器」の持っている固有の世界でしかないという奇妙な無名性に満ちた迷宮。その世界を自分に取り込もうとして、実は逆に取り込まれてしまう、という「ミイラ取りがミイラに」パターンである。

特に「雅楽」という太古のオーケストラはそれが顕著だ。現代人の感覚では「異様に遅い」としか言い様のないリズム体の上に、龍笛と篳篥の不可思議なメロディ・ラインが浮遊し、それを包み込むように笙のハーモニーがたなびく。ただそれだけで出来ているその音世界は、まさにミイラの巣喰う迷宮のきわめつけの一つと呼ぶにふさわしい。

なにしろ、「どれを聴いても同じに聴こえる!」のだ。それはもちろん、慣れていない人にとってはブルックナーだろうがマーラーだろうが同じに聴こえ、ビートルズだろうがローリング・ストーンズだろうが、はたまた安室奈美恵だろうが華原朋美だろうがスピードだろうがマックスだろうが同じに聴こえるということはあるのだろうが、一応は作曲を商売にしている私ですら断言する。耳なじみのメロディがある平調の「御殿楽」以外は、壱越調「蘭陵王」だろうが太食調「環城楽」だろうが、「雅楽が鳴っている」という以上の差異をどうにも感じられないのだ。

しかし、二十世紀末の現代に跋扈しているポップスという音楽に思いをはせる時、そこにもまた「どれを聴いても同じに聴こえる!」という迷宮があることに気付く。

なにしろ二十世紀末に氾濫しているポップスときたら、全部が全部ロック・ビートというリズム体の上にメロディと単純なハーモニーが浮遊しているだけの代物ではないか。4ビート(4拍子)と4バー(4小節)から一歩も抜け出ず、その上にパターン化されたコード進行と単純なメロディ・ラインを付加したもの。それを「新曲」と称してチリメンジャコのごとく膨大に吐き出し続ける。

どんなに個性を主張してもそこに鳴っているのは「ビート」だけという奇妙な無名性に満ちた迷宮。そして、その無名性ゆえに民族や世代を超えて人類全体にウィルスのように蔓延するという、その伝染性の強力さ。それはシェーンベルク先生が民族や楽派を越えた世界言語として目論んだ「十二音音楽」を軽やかに凌駕して、まさに二十世紀の音楽言語として不動の位置を占めてしまったかのように見える。

しかし、実を言うと、この現代のビート音楽のシステムと太古の「雅楽」のシステムは、奇妙なほどよく似ているのだ。

なにしろ、ドラムスとベースギターとがビートを叩き出すロックに対して、雅楽では羯鼓・鉦鼓・太鼓という3リズム(トムとシンバルとバスドラそのまま!)と、琵琶・楽箏(ベースとサイド・ギターそのまま!)がリズムをキープする。(ただしテンポはめちゃくちゃ遅いのだが…)。

そして、現代のロックバンドのリズム体がロックンロールやスイングあるいはヒップホップやハウスなどの定型リズム・パターンのバリエーションであるように、雅楽のリズム体も早四拍子(はや・よひょうし)とか夜多羅拍子(やたら・びょうし)などの定型リズム・パターンのバリエーション。

しかも、ロック・バンドがメロディに応じてC7とかDm9とかいうようなコードをギターでかき鳴らすように、雅楽も主旋律に応じて笙による乞(こつ)とか一(いち)とかいう合竹(あいたけ・6つの音からなる和音)が鳴らされる。メロディが含む音によってコードがほぼ自動的に決定されるのも同じだ。

つまり雅楽とは古代のロックバンドだったのである!

そして、もうひとつの類似点。

それは、ロックが若者の権威への反発や反体制の指向から生まれたのに(今ではそんなことを憶えている人も少なくなったか…)現在では単なる大量生産のお子様向けジャンク・フードに堕してしまっているのと同じく、雅楽もまた民衆の娯楽として生まれながら時の権力に寵愛され飼いならされた宮廷のお抱え音楽に堕してしまった(もっとも千年以上昔の話だが…)という点だ。

音楽は本来、鳥が鳴くようなただの「響き」のはずだが、感性に訴えかける威力が絶大なゆえに、権威や宗教や政治や商業主義に利用されやすいことも事実。そして、薄っぺらな権威が付いたり拝金主義が付いた途端に、音楽は「聖なるもの」でなくただの「俗物の持ちもの」に堕してしまう。

お墨付きをもらったりお金をもらったりするのはトイレに行くように恥ずかしいことであって、生きてゆく生理として仕方ないにしても、決して人に誇れることではないのだ。

若者よ、音楽は鳥のように歌い、鳥のように聴け!

*

というわけで、今月紹介する2枚はいずれも国家や民族のアイデンティティに関するクラシック音楽家からのアプローチ。

◆小澤conducts世界の国歌(フィリップス)

長野オリンピック向けに、世界71カ国の国歌を小澤/新日本フィルが「ちゃんと」フル・オーケストラで録音した2枚組。

「いやあ、世界中はひとつですなあ」と素直に聴くか、「これはオーケストラによる植民地化(古いな!)では?」とひねくれて聴くか、でアナタの性格が分かる。

◆わが故郷から〜バルトの音楽/ギドン・クレーメル(テルデック)

こちらは、民族のアイデンティティ(しかし、この言葉、いい訳語はないのかな?)を、同国出身の作曲の作品を並べる…という方法で一枚にしたもの。

ペルトの名作「フラトレス」やペレーツィスのケッサク協奏曲(アンチ現代音楽マニア必聴!)に混じってドヴァリョーナスとかバルカウスカスなどといった未知の作家の作品が聴けるサンプル盤としては秀逸だが、こうやって「バルト三国の作曲家」とか「日本の現代音楽」などと十羽ひとからげにくくるのは、どうも個人的に好きになれないのだなあ。なんだか飲み屋の珍味五点セットみたいで。これでワタシのひねくれた性格が分かる…か。

第47回:コンピュータはピアノを救うか?

最近ピアノを買い替えた。

と言っても、電気ピアノである。友人のN氏は「3つめの交響曲を書こうって作曲家が、グランド・ピアノくらい買えよ!」と言うが、なにしろ東京のマンション暮らしではグランド・ピアノを弾きまくるなど夢のまた夢、不可能のまた不可能。まわりの騒音や上の階の生活ノイズですら頭が痛いのに、真夜中にグランドをたたいて作曲することなど想像すら出来ない。

それに、現在ピアノと共にマッキントッシュを作曲に使用しているので、ピアノとマックはケーブルで繋がっていなければならない。もはや、ケーブルのないアコースティックのピアノでは仕事が出来ない体になっているのである!

おまけに、最近ではさらに病は進んで、電気ピアノ本体のスピーカーから音を出すこともめったになくなり、MIDIで繋がった音源モジュールから音を出している始末。音を気にしながらみみっちく仕事したくないこともあるが、それより何より、作曲している曲のタイプによってピアノだけの音よりコーラスとかストリングスの音などが混じっているほうがイメージが沸きやすいのだ。

こうなると、作曲の仕事で使うピアノ自体は「単に鍵盤がスイッチとして並んでればいい」…というところまで行ってしまうわけで、実際、音源モジュールを切った電気ピアノを弾くと、パフパフという情けない音しかしない。しかし、それでも、まあ、それはそれで、なんとかなっていたのだ。この夏までは。

ところが、この夏、ピアノ協奏曲を書いていて指がハタと止まってしまった。

そう。タッチが違うのだ。(「あったり前だろ!そもそも電気ピアノでピアノ・コンチェルトなんか書くなよお!」というN氏の声がエコーする。)

確かにこれは困った。そこで、あわてて楽器店を駆け回り、高い電気ピアノならタッチは本物に近いのでは?と探し回ったのだが、やっぱり電気ピアノは電気ピアノ。音はサンプリングしてあって本物に限りなく近かったりするのだが、鍵盤のタッチはあまり変わらない。

そんな中で見つけたのが、鍵盤のアクションの部分は本物のピアノと同じというヤマハのグランタッチという一品。内部にハンマーまで組み込まれていて、鍵盤とアクションからハンマーまでは本物のピアノと同じで、弦の部分だけが電子的なセンサーになっている。弦がないので、全身を見ると胴体が寸詰まりの不思議なグランド・ピアノといった形なのだが、壁際に置くとなんだかもっと奥があるようにも見えて面白い。

無理言って注文の翌々日に届けてもらい、おかげで本物のグランド・ピアノに近いタッチ(とは言っても、音とタッチが一体になった本物の感触には遠いが)でコンチェルトを書き進められることになった。

*

◆ポール・マッカートニー/スタンディング・ストーン(東芝EMI)

などというスッタモンダの中で聴いた今月の一枚は、二十世紀を代表する伝説のロック・グループ「ビートルズ」の生き残りの一人ポール・マッカートニーが書き上げた交響詩!。しかも、これがなんと合唱付きオーケストラによる全4楽章一時間十五分という大作!

「どうしてロック・ミュージシャンが交響詩を?」という疑問は認識不足。ビートルズが「エリノア・リグビー」で弦楽四重奏を使い「サージェント・ペパーズ」でオーケストラからインド音楽までを導入してクラシックとポップスの領域を解体したことの二十世紀音楽への影響は測り知れないのだから。

その延長線上に七十年代のプログレッシヴ(シンフォニック)ロックが花開き、さらなる延長線上に私を含めた現在のクラシック系作曲家たちが発生している。ビートルズは二十世紀音楽にとってストラヴィンスキーやシェーンベルクよりもはるかに巨大な音楽上の指針なのである。

と言うことは、今回の新作はいわば「今世紀におけるポップスとクラシックの進路を決定し、それゆえに両領域に絶大なる権威と信者を持つ教祖大先生の久々の画期的新作!」ということになるのだが、…うーん、まあ、作品の出来については語るまい。

実を言うと、今回のCDでは作品の出来より何より、そもそも楽譜が書けないポール・マッカートニー大先生(この二十世紀最大の作曲家はなんと楽譜が書けないのだ!)がどうやってコーラス付きオーケストラのスコアをデッチあげたのだろ?という方が一番の興味だったりする。

ビートルズ時代は、プロデューサーのジョージ・マーティンがアレンジを担当し、「ここにブラス入れようよ」とか「バックにストリングスが欲しいね」というメンバーの勝手なアイデアを次々に現実化させていった、というのは有名な話。ポールの前作「リバプール・オラトリオ」でも、作曲家カール・デイヴィスが彼の歌う鼻歌を楽譜に書き留めて、それをスコアにしていったそうだ。

で、今回の交響詩「スタンディング・ストーン」なのだが、解説を読んでみるとどうやらマッキントッシュの音楽ソフト「キューベース」を使ったのらしい。

このソフト、マックとMIDIでつながったキイボードやギターを弾くと、その音をその場ですぐに五線譜にキチンと(ただし、ピッピッというクリック音に合わせて弾かないとメチャクチャな楽譜がゾロゾロと出てくるのだが)書き起こしてくれるスグレモノ。

つまり、ポール先生はキイボードに向かって勝手に興のむくまま弾きちらかし、それをマッキントッシュが次々に楽譜にして吐き出す。するとそれを助手の作曲家たち(と言ってもリチャード・ロドニー・ベネット、デヴィッド・マシューズ、ジョン・ハールという凄いメンツ!)が解読し修正しつつフル・スコアに編曲してゆく、というそんな段取りだったらしいのだ。

私もマッキントッシュを愛用しているのでご同類。「クラシックの作曲に何でコンピュータがいるんですか?」と言う人もいまだにいるが、「ピアノ」というのがそもそも「オーケストラを疑似体験できるキイボード型卓上シミュレイション・マシン」なのだから、コンピュータの原形そのもの。かつては作曲家が作曲にピアノを使い、現代ではコンピュータを使う、というのは当然すぎるほど当然の帰結なのである。

と言うわけで、これからはポール大先生を見習って「楽譜が書けないのに交響曲を書く作曲家」というのが続々出没するようになるのかも知れない。なにしろピアノも持ってないのにピアノ・コンチェルトを書く作曲家もいるのだから…。

第48回:食えない作曲家と食べられるキリンの飼い方

私儀、この秋からジャパン・アーツにマネージメントをお願いすることになった。

そもそもは、英国のシャンドス・レーベルが私をレジデント・コンポーザーにして全作品を録音すると言い出して、契約だのスケジュールの調整だのギャラの交渉だのの事務処理がどうにも個人ではできなくなったというのがきっかけ。

なにしろ定職も妻子も持たない個人零細企業の作曲家なので、電話に出なかったり手紙を書かなかったりなどは日常茶飯事。外国からのFAXに半年も返事をしなかったり、一週間ほど電話を留守録にしたままで作曲していたり、届いた手紙を開封する間もないまま数週間山積みにしていたり、突然地酒と神社探しの旅で数日行方不明になったり、逆に丸一月ほど外に出ないで五線譜を書いていたりする。

とは言っても、性格がルーズなわけでは決してない(と、ここは強調)。なにしろ作曲と原稿の〆切は一度たりとも遅れたことがないという、業界では極めて珍しい優良作曲家なのである。作曲の仕上がりは必ず初演の一月前、原稿はドンピシャ〆切日にピッタリ枚数でキチンとFAX、という定型を崩したことがない。この連載の原稿だって一度たりとも遅れたことはないのだ。(そうですよね、城間さん?)

しかし、日本語の電話や手紙やFAXですら満足に処理できないのに、英語で契約やスケジュールの問い合わせが来たり、フランス語の出版契約書が届いたり、デンマーク語で話すアーティストと打ち合わせをしたり、をするのは完全にお手上げ。知らんぷりを決め込んで埋めてしまったものさえある始末なのだった。

で、それをみかねて、マネージメントしてくださるという話になった。こ、これで「食えない作曲家」から「食べられる作曲家」へ脱皮できる!(…かも知れない)

しかし、考えてみると、食えない作曲家を飼ってマネージャーは食えるのだろうか?という疑問も少々。

マネージメント(あるいは音楽事務所)は、その所属アーティストの仕事や契約を管理して、そこで生まれた収入の15%ほどを手数料として取る。だから、リサイタルをこなせるようなソリストやオーケストラの客演をこなせる指揮者などをその対象とし、あちこちから仕事を取ってきてスケジュールを組む。アーティストを売り込み、コンサートの企画をし、チラシやポスターを作り、新聞や雑誌へ宣伝し、チケットを販売し、付き人をするわけだ。

一人でホールを埋めてリサイタルを開けるソリストやオーケストラの定期を振れるクラスの指揮者なら、「1回数10万から数100万のギャラ」x「月10回として年百数十回ほどの公演」x15%…が一人のアーティストをマネージメントすることで生じる。単純計算すれば、例えば1回の公演が50万のアーティストを年100回公演させれば収益は年750万ほど。そして、そういうアーティストを十数人持てば年商一億円ほど、ということになるわけだ。

当然ながら1回のギャラをあげれば収益は上がるから、ホテルのディナー・ショーやご祝儀相場で単価の高いお祭り公演も見逃せない。また、地方などでうまく連続コンサート・ツアーを開ければ効率良く公演回数を増やせるし、どこか企業とタイアップしてCMに使われたり、マスコミに大きく取り上げてもらえればしめたもの。売れないアーティストを金のなる木に育てるのも夢ではない。そういった戦略こそマネージメントの腕次第だったりするのである。

しかし、作曲家はそうはいかない。曲を演奏してもらうことが年に百回あったとしても、別に当人なんかいなくてもコンサートは成り立つのだからわざわざ呼んだりしない。せいぜい招待状を出して自費でノコノコやって来るのを待つだけだから、そこにギャラのやりとりなどは発生しないのだ。

リハーサルに出向いたり、録音に立ち会ったりすることはあっても、交通費以外ほとんど無報酬であることが多いし、演奏されたことで生じる演奏料(これがまた微々たる額なのだ!)は音楽著作権協会を通じて出版社と作曲者に半々に分配されるので中間搾取しようがない。どこかから作曲の委嘱を取り付けてくれば15%の手数料は取れるのだが、ソリストが一晩でかせぐ程度の金額を得るための作曲に数カ月から数年かかるわけだから、その効率の悪さは絶望的だ。

多作の作曲家なら、映画音楽やCM音楽などを書かせて同じ事務所の演奏家を録音に使ったり、あるいは現代音楽祭かなんかをデッチあげて作曲家と演奏家の失業対策を同時にこなす手もあるが(なんか、地雷を作って片っぽで義足を作ってる工場みたいだが)、私はワガママなことに映画もCMも商業音楽も現代音楽もやらないし、おまけに家訓で「講演と審査員と教師はやらない」と来ている。このあたりが「食えない」作曲家と言われる所以だったりするのである。

と言うことは、もしかして「食えない作曲家」のマネージメントをするというのは、「食べられるキリン」を売り込むのと同じくらい難しいのでは?

どうする、ジャパン・アーツ?

*

◆アンドレア・ボチェッリ「ロマンツァ」(フィリップス)

と、そんな今月紹介するのは、盲目のテナー歌手ボチェッリのポップス系の作りの一枚。昨今評判のスラヴァや米良美一の様なヒーリング系ではなく朗々たるオペラ系の声なのだが、その奥に聞こえる不思議な切なさがなぜか胸をキュンとさせる。

ヨーロッパでは既に数百万枚を売っている大ヒット・シンガーなのだそうだが、ちょっとハスキーな語り風の声からカンツォーネやオペラ風の朗々たる声までを自在に操って、ロック歌手にも一歩も引けを取らない。まさにゴールデン・ヴォイス。

◆チョン、バルトリ、ボチェッリ「地球讃歌」(グラモフォン)

そのボチェッリが一曲だけ登場するクラシックの新譜が、今年夏の「世界青年の日」に行われたコンサートを録音したこの一枚。ヴィヴァルディやモーツァルトからフォーレ、メシアンに至る声楽の作品をミサ仕立てで並べて構成した企画もので、最後にローマ法王の挨拶まである。これがなかなか美しい。

ただちょっと不思議なのは、ボチェッリとバルトリの名前のところに〈トラック17〉を歌っているとクレジットしてあるのに、その肝心の二人のデュオが聴けるはずの〈トラック17〉が存在しないこと。

どうした、グラモフォン?